|

БИБЛИОТЕКА

тексты Московского методологического кружка и других интеллектуальных школ, включенные в работы PRISS-laboratory |

|

| виталий

сааков / priss-laboratory: тексты-темы / тексты-годы / публикации |

| вернуться в разделш | библиотека | |

|

|

||

| вернуться в разделаш | г.п.щедровицкий | |

| содержание разделаш | Педагогика и логика | |

| Предисловие | ||

| Воспроизводство и трансляция культуры | ||

| Педагогика и логика | формат

Word |

| 1968 (в кн.: Педагогика и логика. - Касталь,

М.: 1993) http://lizard.jinr.ru/~tina/ritm/tanja/norma/gpm/gp_pl/index-pil_2.html |

| Предисловие |

| 1. Сейчас деятельность по обучению и воспитанию

подрастающих поколений уже становится, а в ближайшие десятилетия окончательно

станет основной отраслью общественного производства; она будет отвлекать

на себя значительную часть сил любой нации; непосредственно в ней и в

обслуживающих ее сферах деятельности будут заняты десятки миллионов людей.

Производство средств обучения и воспитания составит значительную часть

от всего промышленного производства. Но не только затратами сил народа определяется значение и "вес" этой сферы общественного производства. Еще более существенным является то, что от качества системы образования, от уровня и интенсивности обучения и воспитания во многом зависит будущее всякого государства, его судьба. От этого же в первую очередь зависит тот вклад в культуру человечества, который сможет сделать в будущем каждый народ. |

Вместе с тем нет другой сферы социальной

деятельности, которая была бы столь же архаичной, столь же неорганизованной

и несовершенной, как деятельность обучения и воспитания. До сих пор она

строится на традициях и привычках 250-летней давности, в нее не проникают

современные принципы разделения труда, нет специализации с ее высокими

производительными эффектами. Сама деятельность обучения и воспитания почти

не анализируется научными методами. 2. С таким состоянием сферы образования можно было мириться еще двадцать-тридцать лет назад. А сегодня - в особенности потому, что мы обязаны думать о том, что будет через десять-двадцать лет - мириться уже нельзя. И это обстоятельство теперь в достаточной мере понято. В последнее время взгляды на существующую систему общего образования изменились кардинальным образом: общество уже прониклось мыслью, что как содержание, так и методы обучения и воспитания должны быть перестроены в корне. |

Было бы наивно думать, что подобное изменение

взглядов - результат чисто теоретического развития наших представлений

о природе и сущности образования. Его действительную подоплеку составляют

грубые "материальные" процессы: бурное развитие технического

производства и науки в последние шестьдесят лет сделало невозможным сохранение

существующей системы образования. И именно этот факт теперь все больше

осознается. 3. Главной проблемой и тем стержнем, который должен направлять всю работу по перестройке существующей системы образования, является проблема содержания обучения и воспитания. Еще недавно утверждения, что главное в современных педагогических проблемах состоит в определении содержания образования, а проблема методов является вторичной и подчиненной, встречали резкие возражения, и в первую очередь со стороны руководителей Академии педагогических наук... больше>>> |

| Воспроизводство и трансляция культуры | формат

Word |

|

В социальной системе, взятой как целое, основным процессом, определяющим

характер всех ее структур, является воспроизводство. В него входят все

другие социальные процессы, в том числе обучение и воспитание. Поэтому

естественно начать анализ поставленной нами проблемы с анализа и изображения

процессов воспроизводства и в их контексте определять место обучения

и воспитания, их функции, строение и механизмы. |

Дальнейшая задача в линии развертывания

предмета анализа будет заключаться, очевидно, в том, чтобы определить,

во-первых, те элементы и компоненты состояний социальных структур, которые

должны воспроизводиться, и, во-вторых, механизмы, обеспечивающие их воспроизводство.

Теоретическое решение первой проблемы предполагает детализированное описание

и классификацию всевозможных составляющих исходного состояния социальной

структуры. Для упрощения, вполне допустимого при методологическом анализе, предположим, что в него входят: орудия и предметы труда, условия и предметы потребления, сами Люди, отношения между ними и организационные формы их деятельности. Механизмы воспроизводства будут рассматриваться уже в зависимости от строения социальных структур, заданных в исходных состояниях. Исходная и простейшая форма среди многих разнообразных механизмов воспроизводства - это простое "перетекание" или простая "передача" функциональных элементов социальной структуры из одного, разрушающегося состояния в другое, складывающееся. |

Так могут переходить из одного состояния

в другое орудия, предметы и продукты труда, так могут переходить отдельные

люди и некоторые организации людей. Подобная вещественная передача элементов

от одного состояния к другому, по существу, не требует восстановления

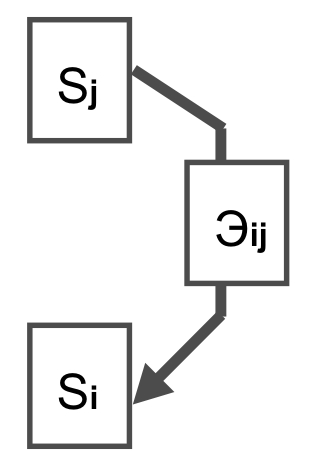

(или воспроизводства) в точном смысле слова, но является необходимым составляющим

процессом в нем; мы называем ее трансляцией элементов социума (см. [61,20]). Более сложным механизм воспроизводства становится в тех случаях, когда элементы первого, разрушившегося состояния не переходят сами непосредственно во второе состояние, не становятся его элементами, а служат как бы образцами, или эталонами, для воссоздания других, точно таких же образований, входящих во второе состояние социальной структуры (схема-2). |

|

|

||||||||||||||

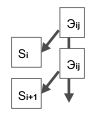

| Образцы, или эталоны, имеют совершенно

особую функцию в социуме: они должны как-то запечатлеть в себе то, что

содержится в первом состоянии, чтобы затем по ним можно было "отпечатать"

то, что пойдет во второе состояние. Следовательно, сами образцы, или эталоны,

"живут" уже вне этих состояний; они движутся как бы параллельно

им, постоянно обеспечивая восстановление социальных структур (схема-3).

Так мы приходим к необходимости выделить внутри социума два разных слоя,

- собственно производства и культуры; последняя, грубо говоря, - это совокупность

тех средств, которые обеспечивают восстановление производственных (или

каких-либо иных) структур. (Заметим сразу же, что выделение этих образований,

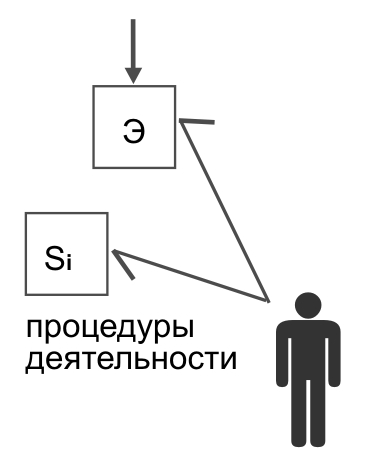

заданное таким образом, справедливо лишь для данного уровня абстракции,

а при дальнейшем усложнении модели требует уточнений). При таком механизме восстановления состояний мы получаем воспроизводство в точном смысле этого слова. Но непременным условием его является деятельность: образцы, или эталоны, смогут выполнить свою функцию только в том случае, если рядом будет человек, который может создать по эталонам новые образования, входящие в производственные структуры (схема-4). Значит, подобный процесс трансляции имеет смысл лишь в том случае, если параллельно ему непрерывно передается деятельность. |

Деятельность, как мы уже говорили, занимает совершенно особое положение

в системе социума. Именно она является тем фактором, который превращает

все его элементы (и вещи и отношения) в одну или несколько целостных структур.

Вне деятельности нет ни средств производства, ни знаков, ни предметов

искусства; вне деятельности нет самих людей. Точно так же и в процессе

воспроизводства социума именно деятельность занимает основное место -

и как то, что воспроизводится, и как то, что обеспечивает воспроизводство. Самая простейшая форма трансляции деятельности - это переход из одной производственной структуры в другую самих людей - носителей деятельности. Здесь не возникает никаких особых затруднений и проблем, так как нет воспроизводства самой деятельности; сложные ситуации возникают только тогда, когда ставится задача действительного воспроизводства ее. Как и при трансляции других элементов социума, простейшим случаем здесь будет тот, когда определенные деятельности выталкиваются в слой культуры и служат в качестве образцов для осуществления такой же деятельности в производственных структурах. Реальный механизм этого - приобретение некоторыми людьми особой функции, позволяющей им формировать привычки, поступки, деятельность других людей. |

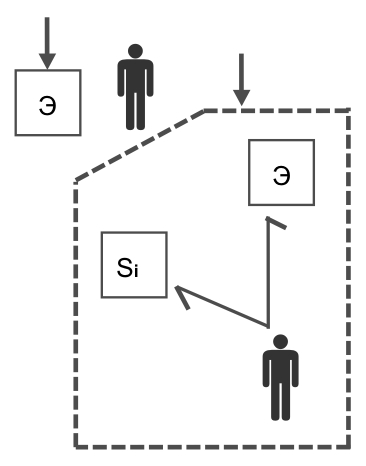

Знаменитый дуэлянт и игрок, крупный политический деятель, кинозвезда часто являются семиотическими, культурными образованиями социума по преимуществу, поскольку служат образцом для подражания ("волосы, как у Брижжит Бардо", "свитер, как у Жана Маре"). Деятельность образцового рабочего, известного новатора и т. п. неизбежно приобретает особую "культурную" функцию, поскольку она становится образцом для подражания. В определенных условиях эти люди перестают работать в собственно производственной сфере, их деятельность становится только образцом и вместе с тем чисто культурным образованием. Так, в частности, происходит с рабочими-мастерами, обучающими в школах и училищах. Педагог вообще по многим параметрам совершенно независимо от его воли и желания выступает как элемент культуры; но с точки зрения сознательно формулируемых требований одна из важных его педагогических функций - быть живым носителем определенных деятельностей и разворачивать их в качестве образцов для подражания при передаче другим людям (схема-5). |

|

|

| Но подобное выражение образцов деятельности

в живых людях, олицетворение их - лишь один из видов фиксации деятельности

в процессе трансляции. Другим средством фиксации и передачи деятельности

служат любые ее продукты (как вещественные, так и знаковые), они сохраняют

и переносят свойства и строение деятельности. Особый вид трансляции образует передача тех знаковых образований, которые использовались при построении деятельности в качестве средств или орудий (схема-6: П - любые продукты данной деятельности, ЗС - ее знаковые средства, ВС - вещественные средства). |

На первых этапах вещественные и знаковые средства деятельности передаются в тех сочетаниях и связях, в каких они были употреблены при решении задач (см. (38J). Так, по-видимому, возникают тексты, представленные сейчас в собственно научной литературе. | Но в каком бы виде ни передавалась деятельность

- в виде ли живых образцов, или в виде предметов-продуктов знаковых средств,

- вопроизведение ее другими людьми в новых состояниях социальной системы

возможно только в том случае, если эти люди умеют это делать, т. е. если

они умеют копировать деятельность других людей или восстанавливать деятельность

по ее продуктам и примененным в ней знаковым средствам. Если же такой

способности нет, то в процессе воспроизводства, несмотря на трансляцию

деятельности, возникает разрыв. Именно как средство преодоления этого разрыва исторически сложилась и развилась сфера обучения. больше>>> |

|

Щедровицкий Георгий Петрович (23.02.1929 - 03.02.1994), философ и методолог,

общественный и культурный деятель. Создатель научной школы, лидер основанного

и руководимого им на протяжении 40 лет Московского Методологического Кружка

(ММК) и развернувшегося на его основе методологического движения. Разрабатывал

идею методологии как общей рамки всей мыследеятельности. - - - - - - - - - - - - - - - - смотри сайт Фонд "Институт развития им.Щедровицкого" http://www.fondgp.ru/ - - - - - - - - - - - - - - - - |

|

|

|