| |

|

|

|

| Системомыследеятельностная

схематизация Музей схем Московского методологического кружка Схема воспроизводства деятельности через трансляцию культуры без прожектирования |

| Музей

схем на PRISS-laboratory Схема воспроизводства деятельности через трансляцию культуры без прожектирования |

| Альбом

Александра ЗИНЧЕНКО Базовые схемы и представления для методологической работы / системодеятельностные представления / Схема воспроизводства деятельности через трансляцию культуры без прожектирования (с.9) |

|

| комментарии |

| Г.П.Щедровицкий КУЛЬТУРОТЕХНИКА И КУЛЬТУРОЛОГИЯ С СИСТЕМОДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (сообщение I) / http://priss-laboratory.net.ru |

| Сообщение 1 |

| Непосредственным поводом для постановки

этой темы было письмо Пермского областного Совета научно-технических

обществ и Пермского отделения Советской социологической ассоциации с

программой и планом проведения в Пермском политехническом институте

в октябре 1980 (81?) года научно-практического семинара на тему "Социологический

подход к изучению культуры как целого". Поскольку мы условились подготовить на этот научно-практический семинар несколько тезисов сообщений, я считал нужным и даже необходимым обсудить здесь основной перечень вопросов, которые интересуют непосредственно нас в анализе изучения культуры. И этим последним соображением определяется тот угол зрения, под которым я и хочу все рассматривать. Поскольку нас, естественно, в первую очередь интересует не культура сама по себе и как таковая, как это примерно понимают Файнбург с его сотрудниками или, скажем, Лотман с его сотрудниками, а культура в контексте деятельности и, точнее, - развития деятельности, то я буду рассматривать именно с системодеятельностной точки зрения. |

Поэтому тема моего доклада формулируется

примерно так: "Культуротехника и культурология с системодеятельностной

точки зрения. Проблемы и перспективы развития". При этом, наверное, нужно выделить и подчеркнуть еще один, исторический момент, который уточняет эту формулировку темы обсуждения. Исследования культуры (не в мире, а в нашей стране) во многом были стимулированы теми тремя докладами на семинаре по структурному изучению знаковых систем в январе 1962 года, которые были прочитаны Лефевром, Юдиным и мной. Они были объединенные, хотя читали мы их попеременно, ибо, насколько я понимаю, именно там, впервые для советской литературы, было задано обобщенное представление культуры как целого. И эта несуразная формулировка, которая здесь присутствует в информационном письме Пермского отделения Советской социологической ассоциации, как ни странно, была детерминирована именно этими докладами. Поскольку, вообще, для советской философии, лингвистики и культурологии, которой тогда еще вообще не существовало, и намеков никаких не было, постановка вопроса о культуре как целом и до сих пор является несуразной, пока не задано онтологическое представление культуры как таковой. Я к этому пункту буду еще не раз возвращаться. |

Поскольку в этих докладах впервые была

представлена схема воспроизводства деятельности и трансляции культуры

- январь 1962 года, постольку стало в принципе возможным обсуждение

проблемы культуры как целого, и культура как целое выступила как объект.

До этого говорить о культуре как об особом объекте было в принципе нельзя.

Определения культуры могли быть, но определения, как вы хорошо знаете,

не задают понятия. Понятие как таковое, даже если оно категориального

характера, не есть предмет изучения, и в частности это было показано

в последних работах Юдина. И было разобрано довольно подробно это различие

между существованием категорий как понятия, как принципа и как предмета

изучения. больше |

| Источник: |

| П.Г.Щедровицкий Культура и мышление / http://priss-laboratory.net.ru |

| Прежде всего, я хотел бы обратить ваше

внимание на специфику процесса тематизации, который стоит за (подразумевается

за) сложно-составными темами. Например, знаменитая работа Льва Выготского

"Мышление и речь" (1934), или скажем, работа Павла Блонского

"Память и мышление" (1935). Подобные темы предполагают со

стороны размышляющего переход от понятийной работы, ориентированной

на построение объекта понятия, к "прорисовке" онтологической

картины или сложного онтологического поля. Этот момент очень важен в

логическом и методологическом плане. Работа, которую я буду проделывать (и которая будет выражаться в тексте моего доклада) может быть охарактеризована как процесс считывания содержания с некоторой противостоящей или представленной онтологической картины. То, что в логике носило название суждения может быть понято как результат подобного считывания. Само считывание становится возможным, благодаря особым интеллектуальным процессам: созерцанию, воображению и умозрению. |

Функция считывания содержания с некоторого

противопоставленного нам онтологического поля (онтологической картины)

и выражение в речи результатов этого считывания является одной из основных

методологических (философских) техник. Она тесно связана с эйдетическими

способностями, способностями апперцепции и продуктивного воображения

(если пользоваться терминологией И. Канта). Мышление вырастает из функции схематизации, а не из речи=языка, как это считают другие философы. Понятие культуры возникает в интеллектуальной рефлексии (или в понимающе-организованной рефлексии) в тот момент, когда предметом анализа становится ситуация конфликта и взаимодействия различных типов деятельности (или образов жизни). Понятие культуры с самого начала объединяет два разных смысла: один смысл возникает во внешней позиции (наблюдателя), а второй смысл возникает во внутреней позиции (в позиции участника этого конфликта). В числе базовых можно выделить следующие ситуации: |

- ситуацию освоения и производства в

области сельского хозяйства (когда человек сталкивается с природой и

ставит по отношению к ней некоторые внешние цели; пытается как-то переорганизовать

природу, для того, чтобы она обслуживала его потребности); - ситуацию создания семьи и брака; в том случае, если муж и жена принадлежат к различным общинам (к различным группам) и в той мере, в какой в определенный исторический период развития человечества брак в качестве одного из ведущих требований предполагал, что жена берется из другого сообщества (из другой общины, группы); - ситуацию захвата одним народом другого; подобные ситуации становятся типичными в рамках формирования империи (в частности - Империи Александра Македонского, Римской Империи); в них приходится рефлектировать и анализировать вопрос о движущих силах и причинах, заставляющих различные группы (этнические, религиозные) принимать в конфликтных ситуациях определенные решения... больше |

| Источник: |

| (1) В.Сааков Топические и средовые универсалии: культурно-исторические препятствия и просторы разума / http://priss-laboratory.net.ru |

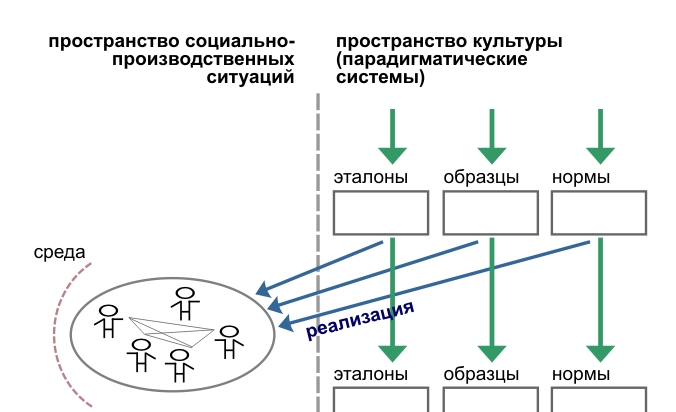

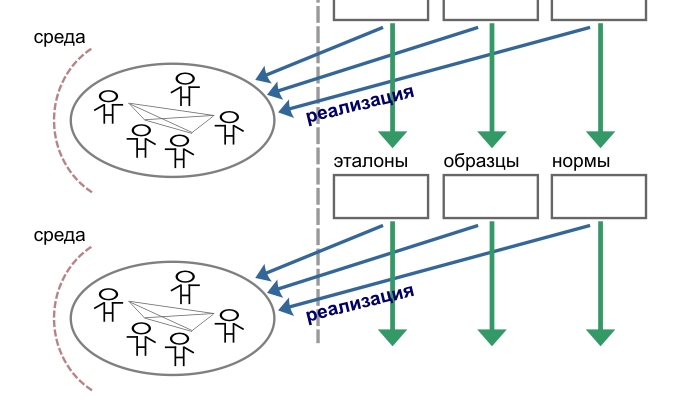

| Схемой задано

предельное представление о мире - его высший порядок, и, тем самым,

произведена пересистематизация (новая систематика) мира, в отличие от

предшествующих систематик, осуществленных, например, в символическом

подходе к культуре З.Фрейдом, К.Юнгом, К.Леви-Строссом, Ю.Лотманом [В.А.Никитин].

Действительно, чтобы нормируемые социальные ситуации являлись ситуациями, а не фантомами, они должны иметь субстрат, пространство и способ существования в "момент" социокультурного рассогласования. |

Коротко говоря,

среду или средовое окружение (штриховые

скобки, объемлющие символы-овалы социетальных ситуаций). И, напротив,

культура в составе своих норм и каналов бесплотна в том смысле, что

не важно на каком субстрате запечатлена норма. Более того, акцент на

носителе нормы грозит склейкой превращенных форм культуры и ее собственных

форм - топических. Топическое устройство культуры является условием культуротехнического отношения (от сугубо технического - проектного, аналитического, организационного... до банально культурного, например, в артефактах изящных искусств и в субординациях этикетов). |

Настоящая

жизнь культуры в постоянной переорганизации, в отличие от ненормальной

незыблемости и еще более ненормального перетряхивания превращенных форм.

Топическое строение культуры и средовое окружение социальных ситуаций

является условием также культурологического отношения в социокультуре,

когда культурные систематики противопоставляются квази- и псевдокультурным

коллекциям, коллажам и просто собирательству вещей и символов (Ж Бодрийяр).

2000 февраль |

| Источник: |

| (2) В.Сааков ИСПЫТАНИЯ, ТРЕНИРОВКИ и РАБОТЫ в PRISS-ТЕХНОЛОГИЯХ / http://priss-laboratory.net.ru |

| Индивид - это невероятно сложное понятие с психологическим, социологическим, культурологическим и прочим шлейфом представлений. Чтобы освободиться от него, а также избежать бесчисленных ассоциаций, имеет смысл опереться здесь на логико-методологические и системодеятельностные представления (смотри: "Естественное" и "искусственное" в семиотических системах // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. - М.: Школа Культурной Политики, 1995. - 760 с.). Их также некоторый, но ограниченный ряд. | Объединяет их один существенный момент: нет индивида без места, прежде всего, функционального. С этой точки зрения индивид - это человеческий наполнитель определенного функционального места. Само же место по определению - место в той или иной субординационной или кооперационной структуре (социальной, производственной, культурной, военной...). Таким образом, решающим качеством индивида служит его соответствие данному месту. Следовательно, далее необходимо вести речь о соотношении квалификации и компетенции. | Квалификация более

относится к характеристике места, компетентность - к характеристике

индивида. Наиболее принципиальными схемами, изображающими место индивида, в том числе массового, является схема трансляции культуры и воспроизводства деятельности и схема организационно-технического отношения. 2005 январь |

| Источник: |

|

|

|

|