|

БИБЛИОТЕКА

тексты Московского методологического кружка и других интеллектуальных школ, включенные в работы PRISS-laboratory |

|

| виталий

сааков / priss-laboratory: тексты-темы / тексты-годы / публикации |

| вернуться в разделш | библиотека | |

|

|

||

| вернуться в разделаш | г.п.щедровицкий | |

| содержание разделаш | Схема мыследеятельности - системно-структурное строение и содержание | |

| Введение | ||

|

|

| Схема

мыследеятельности - системно-структурное строение и содержание |

| Введение Впервые разработкой темы данной работы, а именно построением схемы мыследеятельности, исследователи заинтересовались в середине ХХ века, с момента выдвижения в 1954-1957 гг. специальной программы построения теории мышления, которая представлялась как некая деятельность. Эта тема оказалась достаточно интересной и перспективной, в результате чего в период с 1959 по 1962 гг. была дополнена программой построения теории деятельности. Соответственно в настоящее время, спустя сорок лет после начала исследования данной темы перед нами стоит задача осмысления всего того, что было разработано и обоснованно в рамках данных теорий мышления и деятельности, опираясь в первую очередь на предложенную Г.П.Щедровицким схему мыследеятельности. Основной целью и задачей данной работы является изучение накопленных методологических разработок, в основе которых лежит создание схем, изображающих целостные и полные теоретические единицы мышления, знания и деятельности. Начиная с 1954 года построено и разработано множество разнообразных схем мыследеятельности, однако многие из них, несмотря на их широкое применение в различных прикладных работах, не имеют достаточного теоретического обоснования. |

Все это заставляет нас в рамках изучения

проблем методологии науки рассмотреть в теоретическом плане схему мыследеятельности,

предпосылки ее возникновения, системно-структурное строение, а также ее

смысл и содержание. Предпосылки и условия возникновения схемы мыследеятельности Прежде всего, начиная анализировать предпосылки условия и возникновения схемы мыследеятельности, необходимо отметить, что начиная с момента появления программы построения научной деятельности между схемами мышления и схемами деятельности возник разрыв и все они начали развиваться в совершенно противоположных направлениях, совершенно не взаимодействуя друг с другом. В результате этого каждая из них развивалась на основе построения собственных схем мышления либо жизнедеятельности, что делало невозможным их взаимное построение и объединение.И хотя закономерность и даже необходимость подобного разделения была зафиксирована и подробно объяснена в работах Э.Г.Юдина, однако многие из тех, кто занимался этой проблемой и участвовал в разработках данных схем, считали, что подобный разрыв между представлениями мышления и деятельности является весьма нежелательным. |

Поэтому, начиная с 1962 года исследователи

данной проблемы предпринимали неоднократные попытки разработки таких схем,

которые могли бы соединить или конфигурировать представления о мышлении

и знаниях с представлениями о деятельности. В данном случае можно отметить достаточно весомый вклад в решение данной проблемы О.И.Генисаретского, который показал как можно сохранить связь мышления с речью и одновременно разделить представления о языке, работая в сфере исторического развития языкового мышления. Все это сопровождалось использованием конфигурирования как особого логико-методологического приема и успешного его применения как в разрешении проблем построения схем мыследеятельности, так и в других областях науки и технологии. Позднее, в конце шестидесятых годов, на уровне построения общих схем мышления и жизнедеятельности решением данной задачи занимались В.М. Розин и А.С.Москаева, однако на подобном уровне эта проблема не имела принципиального решения. В начале семидесятых годов Г.П.Щедровицкому удалось приблизиться к построению схемы-конфигуратора, объединяющую представления о мысли-коммуникации и представления о процессах воспроизводства деятельности, однако ему не удалось включить в данную схему чистое мышление, которое осталось в стороне и не вошло в схему-конфигуратор. |

| Можно отметить, что ему фактически удалось

приблизиться к конкретному решению данной проблемы, но ему не хватило

совсем немного усилий для того, чтобы закончить работу и вывести схему

мыследеятельности. Реально ситуацию удалось изменить лишь к концу семидесятых годов, когда стали практиковаться так называемые организационно-деятельностные игры. Именно эти игры дали толчок к решению проблемы построения общей и целостной схемы построения мыследеятельности. Если задаться вопросом, а что же удалось обнаружить в ходе проведения данных игр, то можно отметить тот факт, что в процессе игры удалось отделить индивидуальное мышление от общегруппового процесса мысли-коммуникации, и при этом построить схему данной ситуации. Принципиально новым моментом, позволившим в итоге сдвинуть дело с мертвой точки и добиться определенных результатов, оказалась необходимость использования в ходе игры такой модели поведения игроков, когда один из них вынужден противостоять целому коллективу и при этом иметь по каждому вопросу обсуждения свою собственную точку зрения. |

Вся эта необходимость столкнуть одного

члена коллектива со всеми сразу по всем стадиям интеллектуального процесса

позволила добиться такой ситуации, когда у одного из сотрудников, принимающего

участие в одной работе со всеми членами коллектива, может быть совершенно

иное содержание мышления, нежели у остальных участников группы. В ходе данной игры была впервые зафиксирована модель, где была изображена расстановка позиций участников дискуссии и подобная позиция одного из участников названа оппозиционно-деятельностной. То есть удалось добиться такой ситуации, когда индивидуальное мышление было отделено от общегруппового процесса мысли-коммуникации и было схематично зафиксировано на бумаге. В свою очередь это дало толчок к дискуссиям на тему соотношения индивидуальных и общегрупповых моментов в коллективной работе и обсуждению того, в какой степени индивидуальное мышление может быть отделено от общественного, сложившегося у остальных членов коллектива. В результате осенью 1980 года была построена первая принципиально полная и целостная схема мыследеятельности именно в том виде, в котором она существует и сейчас. Далее в рамках следующей главы рассмотрим системно-структурное строение, смысл и содержание схемы мыследеятельности |

Системно-структурное

строение, смысл и содержание схемы мыследеятельности. Переходя к рассмотрению непосредственно системно-структурного строения, смысла и содержания схемы мыследеятельности, необходимо выделить из множества разработанных к настоящему времени схем основные, то есть те схемы, которые широко используются в современной методологии науки. Наиболее распространенными на данный момент являются четыре базовых схемы: -- схема многоплоскостной организации знаний -- схема воспроизводства деятельности -- схема трехслойного строения мыследеятельности -- схема организационно-технического отношения. Именно схема мыследеятельности и представляет для нас наибольший интерес и будет рассмотрена в рамках данной главы. |

|

|

|

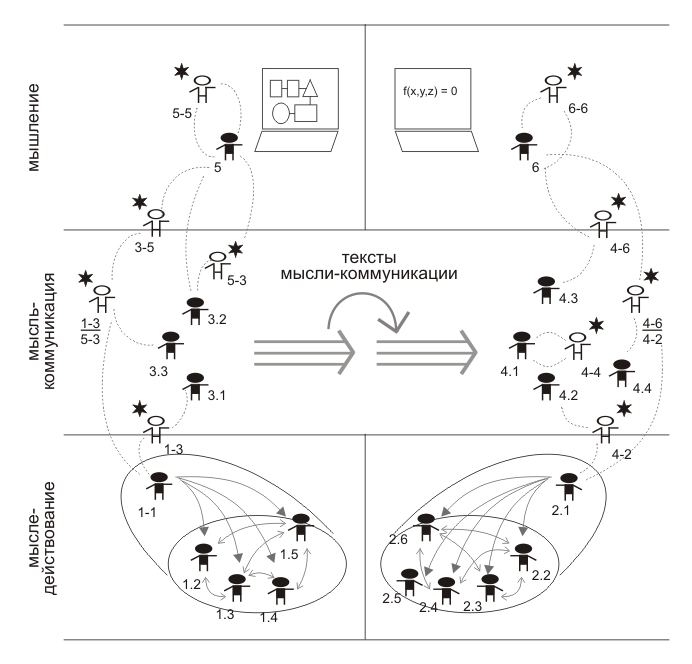

| В основе построения схемы мыследеятельности

лежит принцип построения автономных поясов, расположенных по горизонталям

относительно друг друга. Принципиальная схема мыследеятельности включает

в себя три автономных пояса: -- пояс коллективно-группового мыследействия -- пояс мысли-коммуникации -- пояс чистого мышления. Наиболее значимым в структуре схемы мыследеятельности является пояс мысли-коммуникации, поскольку именно этот пояс выступает в качестве связующего звена всей построенной нами схемы мыследеятельности и сводит в единое целое все три пояса данной системы. В итоге получается, что мы рассматриваем как бы трехмерную модель, где действительность мышления или его идеальное содержание функционирует в единой связке с накладывающимися на нее ограничениями реального содержания и мира. Для более полного и осознанного понимания представляемых схем мыследеятельности попробуем дать определенную характеристику рассматриваемых поясов. Прежде всего отметим тот факт, что каждый из носителей и держателей частных процессов, когда одни выступают как мыслящие, а другие как понимающие, относится к своему, четко определенному поясу мыследеятельности и в итоге все это создает полифонию мыследеятельности. |

Можно отметить, что сами по себе формы

и способы, с помощью которых происходит процесс детерминации и соответственно

определения и организации процессов мыследеятельности, являются весьма

интересными и в то же время запутанными. Рассматривая всю совокупность

данных форм и способов, выделим лишь некоторые из них: - культурная нормировка - социальная организация - целевая детерминация - техническая или логическая детерминация - детерминация объективными законами По характеру расположения в системе поясов мыследеятельности выделим следующие основные моменты. В верхнем поле будут расположены так называемые мыслящие позиционеры, в среднем поясе – коммуницирующие позиционеры, и, соответственно, в нижнем поясе будут находиться мыследействующие позиционеры. Представляет интерес и тот факт, что сам по себе пояс мысли-коммуникации не способен разделять поступающую и анализируемую информацию на правильную и ошибочную, функционируя по законам полилога, то есть множества логик, не исключая конфликтов, проблем и противоречий. Фактически именно эта особенность придает данному поясу мыследеятельности особый смысл и оправдывает его определение в качестве наиболее ценного и важного. В свою очередь пояс чистого мышления, в отличие от всех других поясов, имеет свои строгие правила образования и преобразования единиц выражения и свои собственные законы, причем в определенной степени достаточно монизированные. |

Необходимо отметить, что все рассматриваемые

при обсуждении схемы, формулы, графики, таблицы используются в процессе

мыследеятельности в самых различных формах и весьма неоднозначно, в зависимости

от того, какому способу понимающей интерпретации отдается предпочтение.

При этом обычно предполагается, что между всеми этими формами и самим

содержанием существует прямое соответствие или параллелизм. При всем этом

не стоит забывать о том, что каждый из рассматриваемых нами поясов мыследеятельности

имеет свои специфические особенности и свой смысл, и в корне неверно было

бы устанавливать между ними какую-либо тождественность, ведь они отображаются

друг на друга за счет перехода в процессе понимания из одной формы в другую

и никак иначе. А содержание каждой из этих форм будет раскрываться в результате вторичной рефлексивной фиксации уже совершенного изображения. Поэтому в процессе организации мыследеятельности всегда следует помнить о том, что сама по себе мыслительная форма представляет собой весьма сложный и длинный организованный процесс последовательных и рефлексивных фиксаций, а понимание этой мыслительной формы предполагает собой совершенно противоположный процесс разматывания всей этой сложной последовательной схемы мыслительных и рефлексивных преобразований. |

| Всегда необходимо помнить о том, что сам

процесс мыследеятельности и получение, а самое главное осознание предмета

мысли невероятно сложен. Фактически, смысл всего того, что интерпретируется

и рефлексируется в сознании при обсуждении какой-либо задачи становится

очевидным, лишь пройдя через все формы мыслительного процесса и знания.

Отсюда становится понятным, почему процесс понимания и осознания чужих

идей и мыслей настолько труден и порой в итоге приводит в определенной

степени к их субъективному толкованию.Именно в зависимости от этого при

структурной трактовке процессов интерпретации исследователи вынуждены

использовать различные формы отображения моделей и схем мыследеятельности,

помещая базовую структуру мыследеятельности в онтологическую плоскость

и рассматривая составляющие ее пояса как реальные, либо как действительные,

когда базовая структура жизнедеятельности рассматривается как объективное

содержание той или иной вторичной структуры – мышления, рефлексии и понимания. Далее хотелось бы охарактеризовать, каким образом рассматриваемые пояса основной принципиальной схемы мыследеятельности взаимодействуют друг с другом. |

Как уже отмечалось в начале данной главы три основных пояса схемы мыследеятельности: пояс коллективно-группового мыследействия, пояс мысли-коммуникации и пояс чистого мышления расположены по горизонтали, один над другим. При этом взаимодействуют они между собой прежде всего за счет уже упомянутых выше процессов понимания, а также процессов рефлексии. Процессы рефлексии охватывают собой все три пояса структурной схемы мыследеятельности и фиксируются в виде вертикальных связей. Вместе с тем каждый из рассмотренных поясов, включая процессы понимания и рефлексии, может обособляться от других и выступать в качестве автономной и самостоятельной системы. То есть любой из поясов мыследеятельности может вырваться из рефлексии окружающих его поясов и стать уже особой мыслительной деятельностью, весьма возможно содержательной, но не имеющей смысловых связей с остальными поясами. Если рассмотреть конкретно возможность обособления каждого из поясов, то можно отметить следующие характерные особенности. Пояс чистого мышления отрываясь от двух других и элиминируя их, становится особой мыслительной деятельностью по развертыванию чистых форм мышления, не имеющих никакого практического мыследействия. Пояс мысли-коммуникаци, аналогичным образом разрывая свои связи с другими поясами, превращается в бездеятельную и бессмысленную речь, которая не имеет совершенно никакого смысла. | В свою очередь пояс коллективно-группового

мыследействия, будучи оторванным от двух других поясов и элиминируя их,

становится простым механическим воспроизводством, лишенным всякого осмысленного

изменения и развития. В итоге перед нами будет представлена уже совершенно иная схема мыследеятельности, полезность и возможность применения которой являются уже весьма проблематичными. В свою очередь из всего вышесказанного вполне напрашивается вывод о том, что подобным образом могут выделяться и обособляться непосредственно процессы понимания и рефлексии. В этом случае относительно процессов понимания можно сказать, что подобное возможно прежде всего в структурах учебной деятельности, где понимание нередко вытесняет, а то и полностью сливается с процессом мышления, оформляясь в виде особой и автономной деятельности понимания. А обособление процесса рефлексии неминуемо приводит к тому, что сначала появляется рефлексия рефлексии, потом рефлексия третьего, четвертого порядков и так далее. |

| В историческом плане подобное вырождение

мыследеятельности уже имело место, да и не один раз, но к счастью опыт

исследований может предложить нам целый ряд специальных средств и методов,

предназначенных как раз для того, чтобы удерживать смысловую целостность

системы мыследеятельности в условиях, когда образующие ее пояса и процессы

коллективно-группового мыследействия, мысли-коммуникации и чистого мышления

отделялись друг от друга, теряя при этом свою осмысленность и духовность.Тем

не менее на сегодняшний момент времени все так же остро стоит вопрос о

создании новых, более сложных и гибких форм соогранизации данных поясов

схемы мыследеятельности. Одним из возможных способов решения проблемы

является применение организационно-деятельностных игр, смысл и содержание

которых будет рассмотрено в рамках следующей главы. Организационно—деятельностная игра как средство деструктурирования предметных форм и способ выращивания новых форм соорганизации коллективной мыследеятельности. В целях правильного понимания назначения и функций такой формы организации как организациооно-деятельностные игры представляется весьма актуальным необходимость рассмотрения в этой главе их основных моментов, назначение и способов проведения. |

Основная суть данных организационно-деятельных

игр состоит в том, что посредством искусственного моделирования создается

такая рабочая ситуация когда в дискуссию оказываются вовлеченными представители

различных научных дисциплин либо профессий. Вполне естественно, что у каждого из них оказывается своя собственная точка зрения на обсуждаемый в ходе дискуссии вопрос. И хотя в принципе они все стремятся к выработке единой концепции и достижению компромисса, однако достичь его достижение возможно лишь после долгого обсуждения, в ходе которого происходит процесс из различных индивидуальных систем мыследеятельности происходит слияние в единое новое целое. В ходе процесса обсуждения возникают самые разнообразные противоречия, разрывы и конфликты, которые вынуждают участников встречи к использованию хотя и слабых, но тем не менее всегда существующих, естественно сложившихся потребностей к рефлексии и анализу. К концу дискуссии от всех ее участников требуется фиксирование результатов рефлексии в целях создания еще одной дополнительной плоскости в организации пространства коллективной мыследеятельности. В итоге начинается процесс анализа и разработки коллективной мыследеятельности путем фиксации образуемых ее фрагментов и элементов, принесенных участниками обсуждения из своей прошлой жизни в мыследеятельность. |

В результате разборки всех функционирующих

форм, столкновений и несоответствий элементов друг другу и познается мыследеятельность.Основной

целью подобного исследования является достижение такого результата, когда

возможно преобразование всех систем индивидуального мыследействия в достаточно

эффективную систему коллективного мыследействия. И главная задача – преодолеть

стихию неорганизованных взаимодействий систем мыследеятельности. Достигаемая в результате противоречий рефлексивная позиция участников дискуссии способствует сдвижке всей совокупной системы мыследеятельности по рефлексивной вертикали и создании новых рефлексивных форм пояса мысли-коммуникации, ориентированных на выявление и фиксацию причин и источников противоречий, конфликтов и разрывов в мыследеятельности. При этом на уровне пояса мысли-коммуникации вся эта работа оформляется как ситуацоионный анализ, целеопределение и ситуативная проблематизация осуществляемых работ. Вместе с тем, для построения новой системы коллективного мыследействия и организации ее отдельных составляющих исходя из интересов единого целого необходимо представить мыследеятельность в виде объекта организационно-технического действия коллектива. А это, в свою очередь, можно сделать только в действительности чистого мышления, когда все участники коллективной работы начинают проектировать и программировать свою будущую мыследеятельность, изменять и трансформировать самих себя как мыслящих, коммуницирующих и мысле-действующих. |

| Двигаясь в рамках очерченного пространства

плоскости они вступают в контакт друг с другом, выбирая допустимые и эффективные

в этих случаях решения. В результате подобных организационно-деятельностных

игр методологи-исследователи получают свой опытно-практический и экспериментальный

материал в отношении современных, наиболее развитых форм исследовательского

и прожективного мышления В заключении, все созданные программы мыследеятельности, моделируются на практике, когда члены коллектива, участвующего в обсуждении применяют их в своей коллективной работе и начинают создавать новый практический опыт коллективно-группового мыследействия. Именно благодаря этому новые программы получают экспериментальную проверку в условиях игры на эффективность, надежность и устойчивость в различных социокультурных окружениях. В итоге организационно-деятельностные игры оказываются не просто какой-то частной формой чистого методологического мышления, а новой формой организации мыследеятельности, органически связывая между собой все три составляющих ее пояса, обеспечивая постоянное и непрерывное развитие систем мыследеятельности, а вместе с тем изменение и трансформацию всего используемого в данном случае техноприродного или антропологического и социокультурного материала. |

Заключение.

Вот и настало время подвести некоторые итоги проведенного исследования основных принципов строения, содержания и смысла схемы мыследеятельности. Самое главное, что удалось достичь в ходе разработки данной проблемы – это установление основных функциональных связей в системе трех автономных поясов, образующих принципиальную схему мыследеятельности. В рамках данной работы были рассмотрены специфические особенности этих поясов, их структура и схематичное расположение. Всякая мыслительная деятельность представляет собой длинный процесс последовательных мыслительных, рефлексивных и метамыслительных фиксаций, а понимание этой мыслительной формы достигается за счет первичных и вторичных мыследеятельных процессов, рефлексивно отражающих исходную структуру мыследеятельности. Основная ценность схемы мыследеятельности заключается в том, что она содержит в себе совокупность принципов, определяющих правильный подход в исследовании всех явлений, связанных с мышлением и деятельностью. При этом всегда следует помнить о том, что исследование какого-либо одного пояса мыследеятельности не даст ощутимых результатов. Их следует рассматривать в совокупности целостной системы, проецируя сосавляющие их процессы понимания рефлексии и мыследействия по формам и функциям мыследеятельности прежде всего относительно друг друга. Опять же при этом необходимо учитывать тот факт, что каждый из вышеназванных поясов может обособляться от других и выступать в качестве относительно автономной и самостоятельной системы. |

Это в свою очередь требует применения специальных

средств и методов, призванных удержать смысловую ценность мыследеятельности

в тех условиях, когда образующие ее пояса и процессы коллективного мыследействия,

мысли-коммуникации и чистого мышления, а также понимания и рефлексии отделяются

друг от друга и распадаются на самостоятельные формы мыследеятельности,

теряя свою осмысленность и духовность. Относительно организационно-леятельностных игр хотелось бы отметить то, что по своей сущности они являются не просто еще одной чистой формой организации чистого методологического мышления, а скорее особым выражением процесса организации мыследеятельности в практическом аспекте. Хотя сама схема мыследеятельоности не должна рассматриваться как схема-модель какой-либо реальной ситуации, а должна выступать преимущественно как схема идеальной сущности, предназначенная служить теоретической основой для выведения из нее различных других схем, моделирующих самые разнообразные ситуации и удовлетворяющих вышеперечисленным принципам. Соответственно в перспективе доминирующей задачей исследовательской работы на базе рассмотренной схемы мыследеятельности выступает построение системной технологии различных производственных систем мыследеятельности, получаемых из базовой схемы путем ее системной фокусировки, а соответствующей задачей методологии системного анализа – выявление и описание процессов и процедур подобной работы. |

| Используемая литература. 1. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.: 1995, с.281-298, Copyright © 2002 «Bolshe.ru» admin@bolshe.ru |

|

Щедровицкий Георгий Петрович (23.02.1929 - 03.02.1994), философ и методолог,

общественный и культурный деятель. Создатель научной школы, лидер основанного

и руководимого им на протяжении 40 лет Московского Методологического Кружка

(ММК) и развернувшегося на его основе методологического движения. Разрабатывал

идею методологии как общей рамки всей мыследеятельности. - - - - - - - - - - - - - - - - смотри сайт Фонд "Институт развития им.Щедровицкого" http://www.fondgp.ru/ - - - - - - - - - - - - - - - - |

|

|

|