|

БИБЛИОТЕКА тексты Московского методологического кружка и других интеллектуальных школ, включенные в работы PRISS-laboratory |

|

| виталий

сааков / priss-laboratory: тексты-темы / тексты-годы / публикации |

| вернуться в разделш | библиотека | ||

| содержание разделаш | На перекрестке мысли: введение в системомыследеятельностный подход | ||

| Предисловие |

| I. Проблемы построения теории мышления и системомыследеятельностный подход |

| Проблемы построения теории мышления |

| 1. [Пространство методологической работы и деятельностный подход] |

| 2. [Проблемы организации пространства методологического мышления. Рефлексия и мышление] |

| 3. Мышление, мыслительная деятельность и деятельность |

| Сноски и примечания |

| 4. [Смысл методологической работы. Проблематизация основных методологических понятий] |

| 5. [Построение понятий и вопросы онтологии] |

| 6. [Понятие рефлексии. Рефлексия и мышление. Рефлексия и сознание] |

| Сноски и примечания |

| 7. [Чистая рефлексия и организованная рефлексия] |

| Сноски и примечания |

| II. «Подход» – что это? |

| О понятии «подход» |

| 1 Деятельностный подход. Введение в тему |

| 2. Системно структурный подход |

| 3. О понятии «подход» (продолжение) |

| 4. О системном подходе в структуре подхода |

| Сноски и примечания |

| III. Как «подход» употреблять в кооперативной работе? |

| 5. В чем специфика методологического подхода к проблемам науки |

| 6. Системно структурный подход в анализе и описании эволюции мышления |

| 7. Проблемы организации исследований: от теоретико мыслительной к оргдеятельностной методологии анализа |

| Сноски и примечания |

| 8. Нормативно деятельностный подход в исследовании интеллектуальных процессов |

| 9. Дискуссия |

| 10. Вопросы и дискуссия по пленарному докладу Г.П.Щедровицкого на психологической секцииссия |

| 11. Человеческая деятельность и предметный мир |

| 1. Старые понятия и новый подход |

| 2. Основания объектно-онтологической картины |

| 3. Схема анализа предметного мира и людей в контексте деятельностного подхода |

| Сноски и примечания |

| IV. Как «подход» передавать другим (воспроизводство)? |

| О значении исследования коммуникации для развития представлений о мыследеятельности |

| Методологический смысл оппозиции натуралистического и системодеятельностного подходов |

| Организационно-деятельностный подход: цели и задачи психологических исследований в сфере физкультуры и спорта |

| I. Современное состояние, основные проблемы и перспективы развития психологии спорта |

| 2. Организация и управление в контексте борьбы и конкуренции – суть спортивной работы |

| 3. Значение знаний для развивающейся сферы деятельности. Проблема приложения знаний |

| 4. Простейшая схема цикла жизни знания |

| 5. Схема использования нескольких разнопредметных знаний |

| 6. Проблема применения научных знаний в практике. Идеальные объекты науки и реальные предметы практики |

| 7. Представление о прикладной дисциплине |

| Сноски и примечания |

| Оглавление |

| Литература |

| Именной указатель |

| Над книгой работали |

| текст в формате Word |

| источник: | http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=71388268 «Учение Георгия Щедровицкого: в 10 т. Том I : Подход. Книга 1 : На перекрестке мысли: введение в системомыследеятельностный подход / Г.П.Щедровицкий»: Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2024 ISBN 9785002146123 |

| Издано при поддержке Некоммерческого научного фонда «Институт развития им. Г.П.Щедровицкого» Редактор составитель Г.А.Давыдова |

| IV. Как «подход» передавать другим (воспроизводство)? |

| О значении исследования коммуникации для развития представлений о мыследеятельности(139) |

| В моем докладе будет пять основных частей: 1) вступление, поясняющее смысл ситуации и саму тему; 2) часть, посвященная методологической характеристике ситуации и постановке методологических целей и задач; 3) самая большая часть, где я постараюсь рассмотреть внутреннюю эволюцию подходов к теме в рамках представлений Московской методологической школы; 4) обсуждение той онтологической схемы, которая представляется мне ядерной для рассмотрения коммуникации; 5) часть, в которой я попробую наметить некоторые проблемы предметного представления коммуникации, понимания и мышления. 1. В настоящее время не существует сколько нибудь удовлетворительных представлений о коммуникации – ни онтологических, ни собственно предметных представлений, хотя есть уже достаточно много работ, в которых, как думают их авторы, проблемы коммуникации ставятся и обсуждаются. Характерно, что при этом коммуникация вольно или невольно отождествляется либо с передачей сообщений, либо с циркуляцией информации, либо с какими то целенаправленными организационными воздействиями, то есть, если перефразировать Ельмслева(140), коммуникация вроде бы и берется как некий эпифеномен, но рассматривается при этом не она, а нечто другое. Вот поэтому я и говорю, что мы находимся сейчас лишь на пути к выделению коммуникации как особого, специфичного явления. Движение идет с разных сторон, но при этом специфика самой коммуникации, ее особенности пока еще не схвачены. Вы можете рассматривать эти утверждения как странные, но вот в недавно переведенной на русский язык очень разумной книге Роджерса и Агарвала Роджерса «Коммуникация в организации»(141) дана весьма сходная характеристика нынешней ситуации, хотя сами авторы являются, если можно так выразиться, узкими специалистами именно в этой области. Там дана точная характеристика состояния этой области, а когда авторы переходят к позитивным рассуждениям, они еще раз демонстрируют отсутствие подлинных эмпирических и теоретических представлений о коммуникации, невозможность выйти на этот предмет. Я хотел бы в этой связи подчеркнуть один специфический момент. Нас интересует не столько коммуникация сама по себе, хотя нам хотелось бы выйти к этому предмету, сколько место и роль коммуникации в мыследеятельности, то есть по отношению к деятельности, мышлению и, более узко, по отношению к процессам решения проблем и задач. Поэтому мы должны рассматривать коммуникацию не саму по себе, а именно в той ее роли, в какой она позволяет нам понять и точнее описать мыследеятельность. |

Это задает особый срез, в котором мы рассматриваем эту сложную и большую область. Поскольку еще нет ни предметного, ни онтологического представления о коммуникации и я при всем желании не могу критически рассмотреть предшествующие подходы и как то связать их, я должен был искать другой путь введения всей этой проблематики и самой темы. Я поэтому, с одной стороны, попробую обрисовать ситуацию в общеметодологическом плане, а с другой – буду рассказывать историю подходов в Московском методологическом кружке. И это будет обратным ходом по отношению к тем разъяснениям, которые я сделал сейчас. По моему глубокому убеждению, сегодня отсутствие предметных, технических или научных представлений о коммуникации стало главным тормозом развития наших представлений о мыследеятельности. Вроде бы нам теория коммуникации и не нужна сама по себе, этим занимаются и должны заниматься другие, но так сегодня складывается ситуация, что мы не можем дальше исследовать мышление и деятельность, не продвинувшись специально и целенаправленно в исследовании коммуникации. Отсутствие предметных представлений о коммуникации не дает нам сегодня возможности работать. Отсюда возникают две группы проблем. С одной стороны, мы должны рассмотреть коммуникацию в отношении к мышлению и деятельности, функции коммуникации относительно мыследеятельности, и, следовательно, должны задать какую то общую онтологическую картину, в которой мышление, деятельность, коммуникация были бы увязаны в одно целое. С другой стороны, мы не можем этого сделать именно потому, что у нас сегодня отсутствуют достаточно развернутые и детализированные представления о коммуникации как таковой. И отсутствие таких представлений сдерживает развитие наших разработок в этой более глубокой области. Мы, таким образом, приходим к двойной задаче: 1) необходимо построить онтологическую картину, в которой коммуникация будет вписана в структуры мыследеятельности и будет выступать там как определенный функциональный элемент; 2) мы не можем этого сделать, пока не имеем предметных представлений о коммуникации. Эти два момента теснейшим образом друг с другом связаны. Но они вместе с тем разделяют и дифференцируют нашу проблематику. На этом я закончил обрисовку ситуации и поставил цели и задачи. 2. Во второй части я попытаюсь наметить программу описания эмпирической истории. В сложнейшей области мыследеятельности все связано и склеено: деятельность, мышление, рефлексия, понимание… Все это там перекручено. Мы пытаемся с разных сторон рассматривать это целое и выделяем соответствующие предметы. Мы выделяем какие то срезы, аспекты целого и фиксируем их в предметных представлениях: мышление, деятельность, коммуникация или что то другое, понимание, рефлексия. |

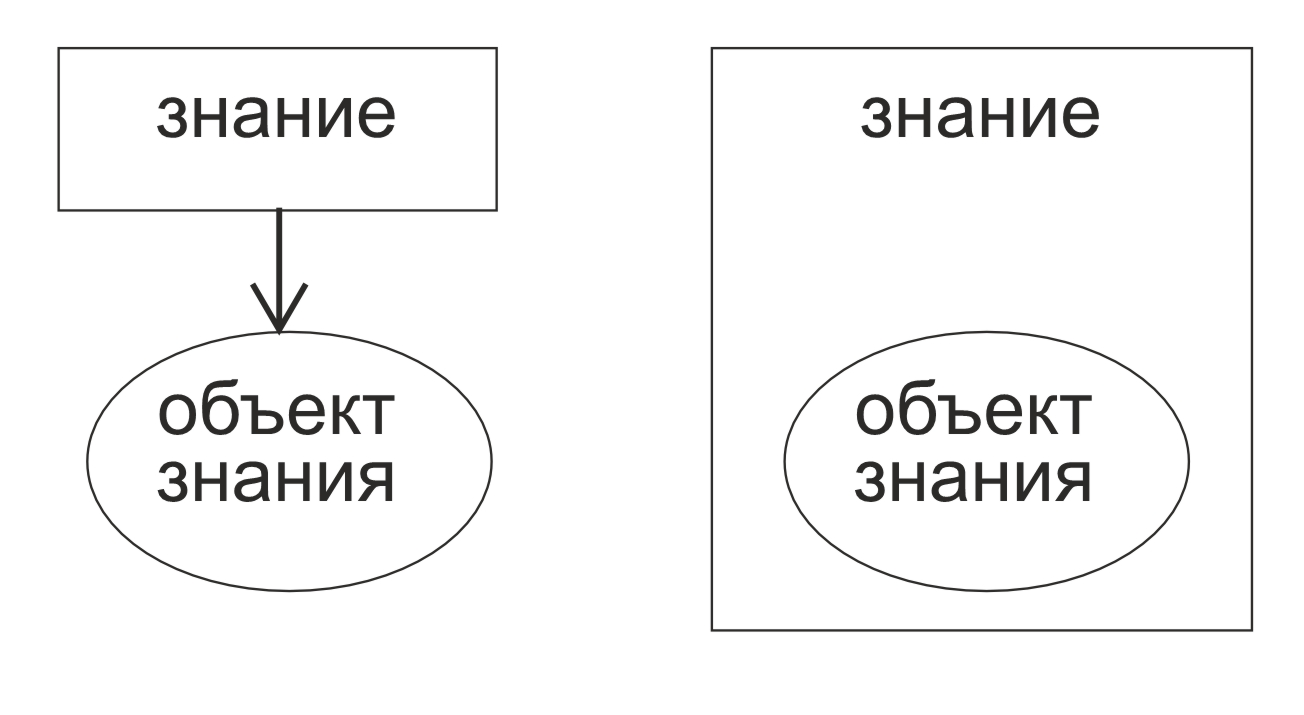

И мы можем разворачивать все это, делая каждый раз вид, что это само мышление существует вне деятельности, само по себе, подчиняется своей особой логике, безотносительной к изменяющимся факторам деятельности. Или описываем деятельность как таковую. Но каждый раз мы приходим к вопросу: а как же они связаны между собой в этом целом? Потому что как только любое исследование делает шаги вперед и укрепляется, то оно обнаруживает массу таких пунктов, в которых анализ и описание мышления невозможны без учета соответствующих моментов в деятельности или в понимании. Начинается уход от этой предметной области и попытки построить то, что мы в начале 60 х годов называли «конфигураторами» и «конфигуроидами», то есть особые онтологические представления, в которых эти моменты, аспекты, фиксированные в разных предметах, даются уже не как аспекты, а в своих онтологических формах(142). Следовательно, постулируется некоторое объективное существование того, что рисуется здесь, в онтологии. Здесь, на мой взгляд, проходит граница между собственно предметным (научным) и методологическим (онтологическим) типами работы. Это обстоятельство было уже очень давно отмечено Кондильяком и Кантом: представление об объекте рождается на основе синтеза наших представлений. Но долгое время под влиянием работ Гегеля значимость таких онтологических проработок принижалась. Считалось, что при диалектическом подходе такие проработки не нужны. Хотел того Гегель или нет, но таким образом он работал на самый плоский сциентизм. Гегель в своих крайних утверждениях создавал почву для позитивизма. Как только мы отрицаем необходимость онтологической работы, того, что традиционно называлось «метафизикой», тотчас же расцветают сенсуализм, плоский позитивизм и т.д. На мой взгляд, должна идти постоянная игра между этими двумя формами работы (предметной и онтологической) и их постоянное обогащение. Когда мы получили три предметных представления, то, чтобы ответить на вопрос о том, каков же объект «на самом деле» (в кавычках потому, что я понимаю исторически преходящий характер этого предположения), мы должны проделать определенную синтезирующую, или конфигурирующую, работу и построить некоторую схему, которая даст нам представление об объекте. Именно здесь, в онтологической работе, мы прорываемся к объекту. А научные, предметные представления начинаем оценивать не как дающие нам объективное знание, а как аспектное представление этого объекта. Сама идея аспектов зиждется на этом различении предметной и онтологической работы. Только сам этот момент не различается и остается где то за пределами непосредственного сознания – как определенный фон. Но если мы сделали этот шаг и получили онтологическую картину сложного объекта, то мы сразу же получаем возможность проделать обратную работу предметизации. |

| Мы можем либо взять онтологическое представление, которое мы построили, как основание для развертывания нового теоретического предмета – это случай предельный и не очень выгодный, – либо же, исходя из этой онтологической картины, в которой мышление, деятельность и коммуникация увязаны, причем показано, как они увязаны, развернуть целую серию новых предметных представлений и одновременно произвести корректировку старых предметных представлений. Мне кажется, что в этой игре постоянных переходов – от предметных представлений к онтологическим и обратно – реализуется единственно возможная стратегия как системного анализа, так и комплексной организации исследования. Этот пункт мне очень важен, поскольку дальше я постараюсь показать, как мы в развитии своих собственных исследований постоянно осуществляли эту работу, а когда не осуществляли, то получали длительное торможение наших исследований и разработок. Я рассказываю об этом, чтобы сделать эту тему строгим методическим принципом реализации наших исследований и разработок. Итак, мы возвращаемся к предметам, осуществляем предметизацию, увеличиваем число предметов на базе новой онтологической картины, охватываем новый эмпирический материал и затем снова выходим – в результате автономного развития всех предметов – к новому набору диссонансов, дисфункций, расхождений между ними. И затем снова должны проделать конфигурирующую онтологическую работу и снова вернуться к предметам. С какого то момента получается (в физике это уже наверняка произошло в середине XVIII века), что мы начинаем разворачивать два параллельных канала работы: 1) собственно предметный канал, формируя все новые и новые частные предметы изучения, 2) канал онтологической работы, где мы получаем единое, связное системное представление об объекте. Самая большая опасность, которая нас здесь поджидает, – перепутать функции и назначение каждой из этих работ. А между тем это происходит постоянно. Игнорирование различия между научно предметной и онтологической работой всегда оборачивается ошибками, возникающими в результате использования онтологических картин там, где нужно пользоваться научными знаниями, и научных знаний там, где нужно пользоваться онтологическими картинами. (Современное положение в психологии или в области исследования процессов решения проблем и задач так же, как и в исследованиях коммуникации, является точной и очень красивой иллюстрацией этого положения.) |

Разрабатывая онтологические представления – к ним, на мой взгляд, принадлежат и культурно историческая концепция Выготского, и психологическая теория деятельности Леонтьева, – их ничтоже сумняшеся выдают за теоретические разработки, и начинается катавасия, в которой все запутываются окончательно. Итак, как же с этой точки зрения выглядит нынешняя ситуация? Вот развивалась какое то время теория или предтеория мышления. При этом в соответствии с логической и психологической традицией она охватывала моменты индивидуального поведения и деятельности, фиксировала их в своей онтологии и строила всем вам хорошо известную картину. Потом исследование мышления все более переходило в план деятельностных представлений. Мы говорили об исследованиях мышления как деятельности и за счет этого развернули какую то совокупность деятельностных представлений. В психологии, например в концепции Выготского, были представления о коммуникации и чистом сознании, затем эта концепция подменяется психологической теорией деятельности, принципиально, на мой взгляд, иной, и начинает разворачиваться другой комплекс представлений. Но теперь, чтобы обеспечить полноту и объективность нашего научного знания (научное знание само по себе не обеспечивает объективности – это глубочайшее заблуждение сциентизма, ибо наука всегда аспектна), мы на основе полученного ряда аспектных представлений должны построить соответствующее онтологическое представление. Так получилось, что у нас сегодня напрочь отсутствуют представления о коммуникации – предметные представления. И в результате у нас нет онтологической картины, которая моменты мышления, деятельности, понимания увязывала бы друг с другом и с коммуникацией. И поэтому мы не можем сделать обратного шага – выделить коммуникацию как особый предмет изучения. Для этого нужно иметь общую онтологическую картину мыследеятельности. И здесь я резче формулирую основной тезис моего доклада: нельзя организовать научные исследования коммуникации, не определив место и функции коммуникации внутри мыследеятельности. Но для того, чтобы это сделать, нужна соответствующая онтологическая картина, в которой мышление, деятельность, рефлексия, понимание, коммуникация были бы увязаны друг с другом. Пока такой картины нет, реальное развитие исследований коммуникации просто невозможно. Ибо суть коммуникации в ее функциях. Те инварианты, которые обязана искать наука и которые образуют специфику научного знания, в сути своей функциональны. Иначе говоря, нельзя исследовать коммуникацию как нечто морфологически, вещно данное. Тогда и получаются такие редукции как «передача сообщений», «циркуляция информации» и т.д. |

Ибо в мире гуманитарного знания главная и единственная, на мой взгляд, инварианта – это функциональное место того или иного образования. Но чтобы определить функции коммуникации, надо иметь онтологическую картину мыследеятельности как целого с вписанной туда коммуникацией. Это один момент и один полюс. А с другой стороны (я, забегая вперед, резюмирую основной вывод третьей части), вроде бы сейчас становится ясным, что именно коммуникация, и ничто другое (я чуть поправлюсь: коммуникация и трансляция), является тем стержнем, который и дает нам возможность объединить мышление, понимание, рефлексию и деятельность в одно целое. Я, по сути дела, уже сказал то, что должно быть итогом моего доклада. Весь ход исследований мышления, деятельности, понимания, который шел в разных предметах, теперь приводит нас к мысли, что потому у нас и нет этой единой обобщающей онтологической картины, что мы утеряли коммуникацию. Ибо коммуникация и есть то, что собирает мышление, понимание, рефлексию и деятельность в одно целое. Отсюда понятен мой тезис, что отсутствие представлений о коммуникации тормозит развитие наших представлений о мыследеятельности. Если мы не имеем главного – этого стержня или «шампура», на который надеваются все «кусочки» мышления, деятельности, рефлексии, понимания, то у нас нет обобщенной онтологической картины. Таким образом, нам сегодня нужны представления о коммуникации как ядерное, основное образование, через которое мы могли бы объединить между собой и деятельность, и понимание, и мышление и обеспечить организационный современный подход ко всем этим явлениям и перейти к анализу форм исторически изменяющегося мышления, деятельности и т.д. И я здесь фактически выхожу к тезису, который сегодня звучит все чаще и чаще: коммуникация, формы этой коммуникации определяют формы организации мыследеятельности. Смена форм коммуникации влечет за собой изменение отношений между мышлением и деятельностью и изменение самой этой мыследеятельности. Я зафиксировал эти два полюса и перехожу к формулировке цели и задачи. Если все это правдоподобно, то наши цели и задачи становятся очевидными. Мы должны, с одной стороны, строить онтологическую картину, объединяющую мышление, деятельность, понимание, рефлексию в одно целое, которое я сейчас условно называю «мыследеятельность». Надо найти схему, которая показывала бы принцип связи всего этого в единое целое на основе коммуникации, в связи с коммуникацией. |

| А с другой стороны, мы должны будем, идя от мышления, деятельности, понимания, рефлексии, представленных этой онтологической картиной, осуществить затем обратный ход и определить, каким же образом коммуникация может и должна исследоваться предметно, то есть ответить на вопрос, каковы приемы, средства и методы предметного выделения и изучения коммуникации – одним словом, ее предметизации. Эти задачи представляются мне сегодня решающими. 3. Переходя к третьей части, я кардинальным образом изменю стиль и жанр изложения. Я буду работать здесь с материалом истории представлений в Московском методологическом кружке с начала 50 х годов, то есть в течение 30 лет, и постараюсь показать, как шла эта игра с предметными представлениями и переходами к общей онтологии, находя, как «мазохист», особое удовольствие в том, чтобы выделять и фиксировать те ошибки, которые мы невольно совершали в этом движении. |

Первый период: 1951-1959 годы. Это период содержательно генетической логики, или теории мышления, разворачивавшейся, в первую очередь, на базе логических представлений. Начинали мы с логических форм. Дискуссии об отношении между формальной и содержательной логиками были актуальными в то время на философском факультете МГУ. В них участвовали не только логики, но и психологи, сделавшие свой важный вклад. Но сама исходная идея диалектики, отвергавшая представление о неизменных формах, способствовала установке на поиск других форм организации мышления. При этом, с самого начала и соответственно той традиции, которая существовала в 50 е годы и которая, к сожалению, сейчас кое в чем утеряна, сама установка тех лет заставляла нас ставить вопрос о соотношении мышления и коммуникации. Была точка зрения, которую отстаивал В.В.Давыдов, что все фиксируемые в логике формы мышления суть не что иное, как фиксация стандартных, элементарных форм коммуникации, а совсем не мышления. |

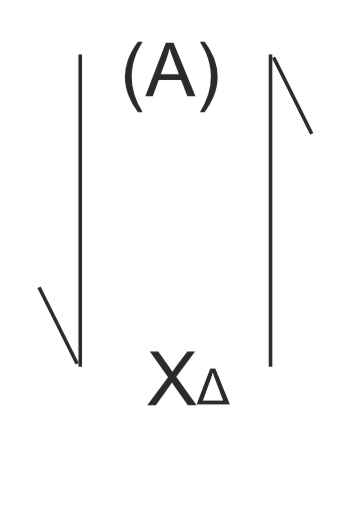

Этот тезис тем более важен, что мы сейчас хорошо понимаем, что в мышлении постоянно происходит эта замена, а именно: бывшие формы мышления становятся нынешними формами речи. И мы все время впихиваем новое содержание в старые формы. Поэтому развитие древнегреческой математики и позднее естественных наук создавало такие новые формы, которые уже явно не соответствовали традиционным логическим формам суждения и связи суждений, формам умозаключений или иным. Аристотелевская логика становилась лишь формой языка; отсюда отождествление языка и мысли в современной логике – ошибка очень устойчивая и вместе с тем понятная, имеющая основания. Итак, мы начинали с традиционных логических представлений, обсуждали, являются ли они формами мышления и формами коммуникации, и, следовательно, стягивали мышление и коммуникацию вместе. И в первых схемах содержательно генетической логики этот момент был зафиксирован очень четко. В докладе 1957 года (в дискуссии об отношениях диахронического и синхронического) я рисовал такую схему (см. рис. 1): |

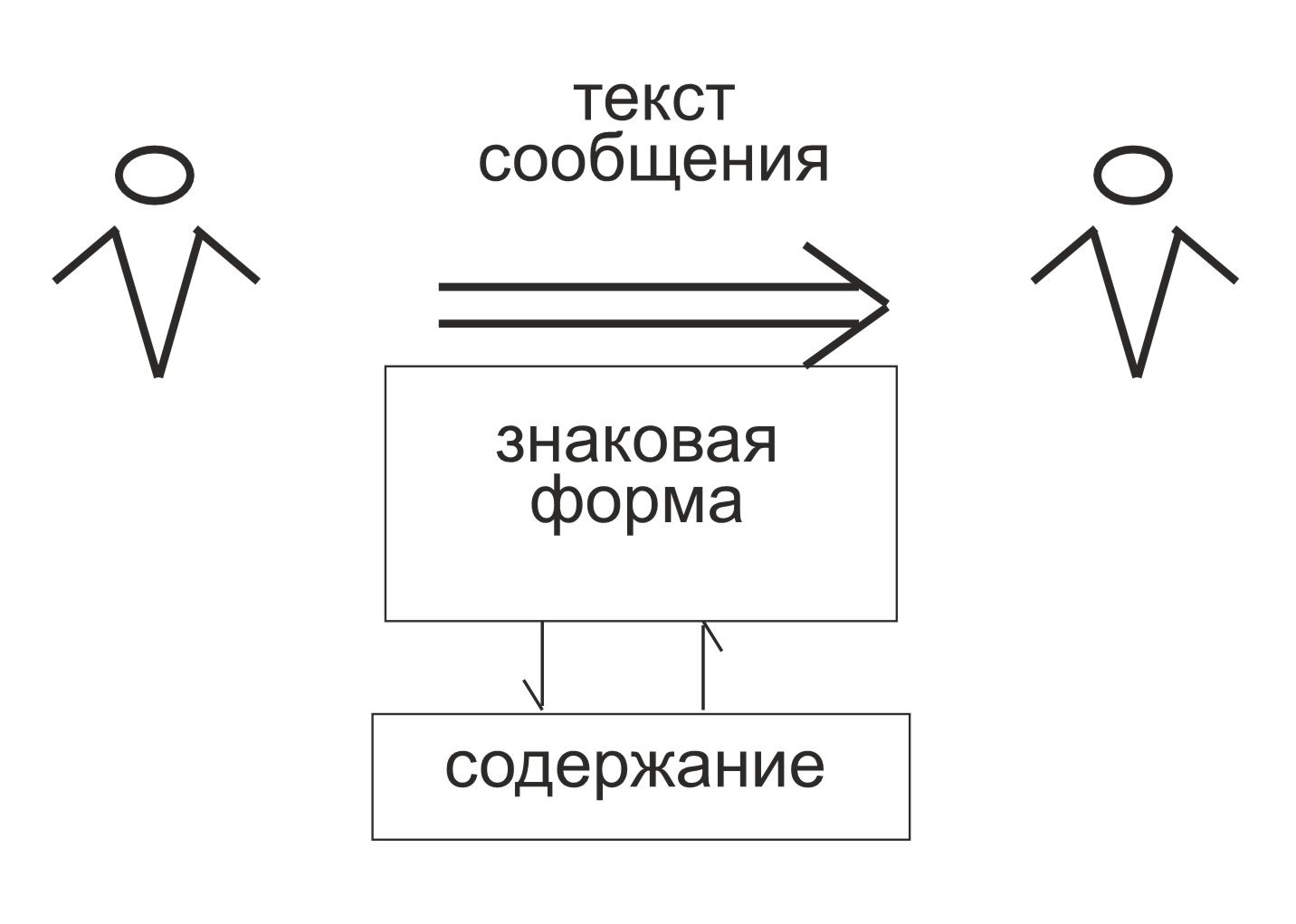

| Рис 1 | |||||

|

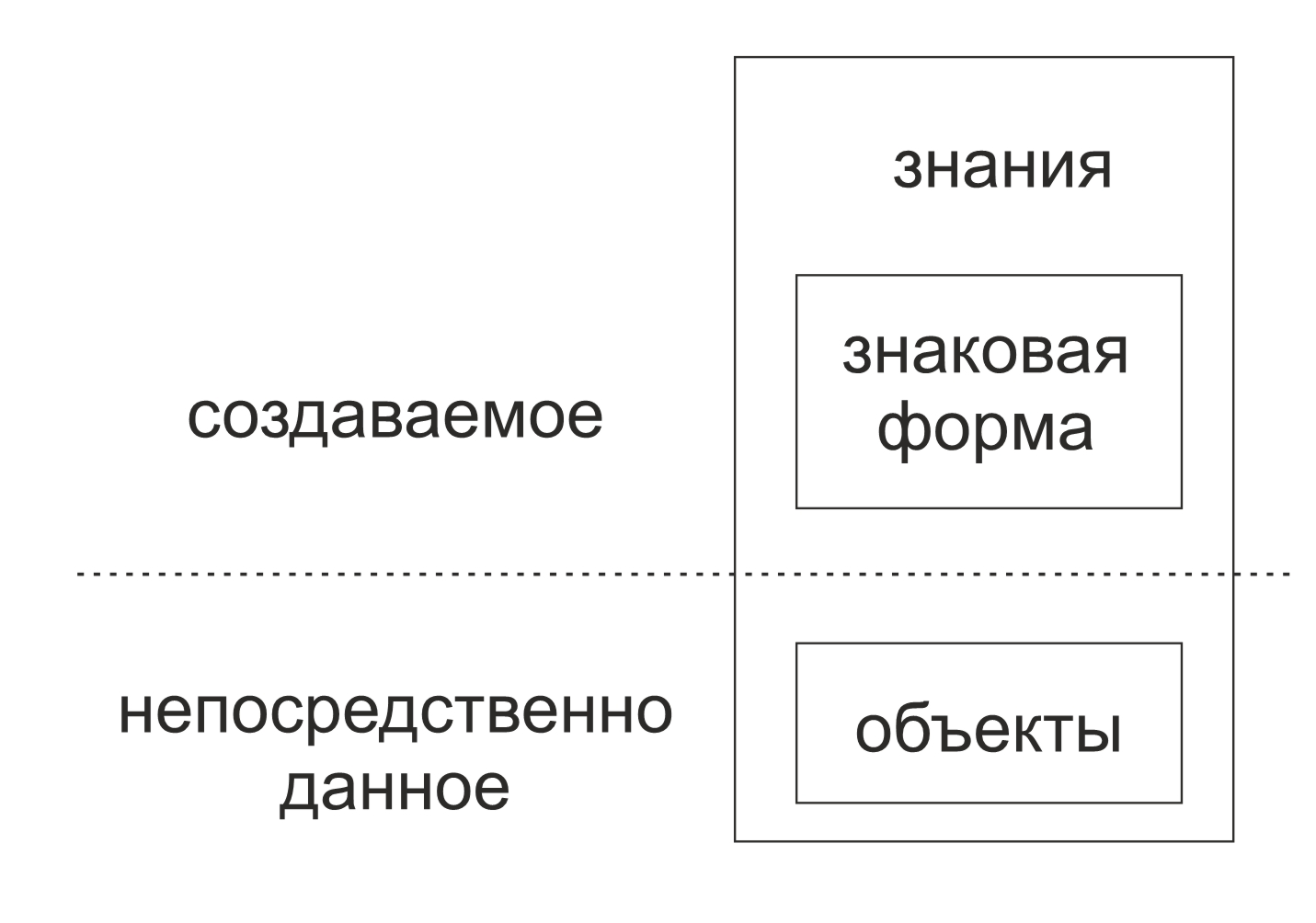

| Есть некоторая область содержания, выделенного нами. Оно фиксируется в определенной форме, или, как мы тогда говорили, знаковой форме, и затем отображается уже другим человеком (подразумевалось, что за этим стоит акт коммуникации), то есть отображается в другом содержании, реализуется за счет другой деятельности. В статье «Языковое мышление и методы его анализа»(144) я резко фиксировал три основные функции всякой знаковой формы: функцию замещения, или отражения, то бишь мышления, как тогда мы это называли, функцию коммуникативную и функцию экспрессивную, или выразительную. Формулировалась определенная программа изучения знаковых форм в единстве этих трех функций. Уже в этой очень примитивной схеме угадывались эти коммуниканты, человечки, которых мы рисуем в современных схемах, задавалось довольно сложное отношение между структурами мышления и структурами коммуникации. Структура коммуникации фактически обнимала как функцию и структуру мышления (на рисунке слева), так и структуру и функцию понимания (на рисунке справа). И понимание уже тогда, в 1953–1954 годах, понималось как обратное движение от знаковой формы к содержанию, а мышление – как движение от содержания к знаковой форме. Хотя и считалось, что это единый процесс. Анализ фокусировался на знаковой форме. И, рассматривая структуры знаковых форм – семантику и синтаксис текстов речи, – нужно было выявлять эти три функции – отражения, коммуникации и выражения (экспрессивную) – и анализировать морфологию знаковых форм соответственно этой функциональной установке. Эта программа задавалась в целом ряде работ, в частности в работе «О строении атрибутивного знания»(145). Это публикации 1958–1960 годов, хотя работы были сделаны в 1954–1955 годах. ‹…› …было неясно, как это нужно определять. Следовательно, здесь намечалось различие между собственно предметным представлением и онтологическим. Когда мы говорили об онтологических схемах, мы вводили понятие «языковое мышление», или «речевое мышление», которое обязательно разворачивалось на такой, по сути своей, коммуникативной схеме. При этом оставалась еще очень сложная проблема единиц. В этом цикле работ было показано, что принципиально неверными являются сделанные Ч.Моррисом различения синтактики, семантики и прагматики(146), что у нас нет средств различить эти три плана. Было показано, что в синтаксических структурах фактически замещаются и изображаются семантические отношения, начиная от элементарных форм и кончая сложными, что эти семантические отношения, или отношения номинации, поднимаются в отношения предикации и, собственно, в них выражаются. |

Сама структура предикации рассматривалась в коммуникативном аспекте, и растяжка номинативных комплексов как замещающих или изобразительных форм синтагмы фиксировалась как результат именно коммуникации со ссылками на соответствующие работы. Тут большую роль сыграли очень интересные психологические работы Н.Х.Швачкина(147). Одним из первых он фиксировал это простейшее коммуникативное отношение между взрослым и ребенком в ответах на вопросы. Короче говоря, рассматривалось именно «речевое», или «языковое», мышление, но рассматривалось не логически – в оппозиции к лингвистическому анализу, не лингвистически – в оппозиции к логическому анализу, но синтетически – на базе совершенно других единиц, хотя затем происходила растяжка в два плана – план собственно мыслительного анализа и план речи языка, или лингвистического анализа. Из целого вытягивались два предмета, и все время шла работа на связке между лингвистическими и содержательно логическими, или, как я сказал бы сейчас, эпистемологическими представлениями. И было показано, что в рамках такого рода образований – «речи мысли» в коммуникации – различить речь и мысль в принципе невозможно. Здесь работал принцип аспектного анализа и утверждалось, что в объекте этих аспектов нет и что правы те, кто говорил, что нет мышления и языка, а есть только «речевое мышление», оно же – «языковое». Было показано, что на уровне объекта различить это невозможно, что логические единицы фактически в сути своей являются лингвистическими единицами, особой формой фиксации. Было много работ – немногие из них опубликованы, но их достаточно, чтобы увидеть суть. Обобщающая работа была опубликована в сборнике «Семиотика и восточные языки»(148), хотя как доклад она была прочитана в 1963 году на совещании по принципу лингвистической относительности Сепира – Уорфа и запоздала с выходом. Это было сделано. А сейчас я перехожу к нашим ошибкам. Ильясов: А как тогда предметы выделялись? Снимали аспект, технически важную для нас проекцию – и все. Мы проделали цикл работ исторического характера, показывая, как возникала логика, каким образом логические формы переводились в лингвистические, как они начинали дифференцироваться, расходиться и как они осуществляли проектное влияние на речь, язык и мысль, организовывали их и т.д. Дальше все это получило развитие в концепции «естественного» и «искусственного» и их соотношения, в странных вещах типа «речь без языка», которые лингвистам кажутся несуразными, но которые для меня очевидны. Эта линия сама по себе продуктивна, но сейчас меня интересуют ошибки. Прежде всего, на этом этапе мы не различали и не могли различать речь и язык. И в этом смысле мы сильно отставали от Ф. де Соссюра. |

В сборнике 1960 года «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков» (это материалы дискуссии 1957 года)(149) я отстаивал аспектную точку зрения, базируясь на оппозиции предмета и объекта. Я утверждал, что язык есть не что иное, как предметное представление речи мысли – наряду с другими предметными представлениями. Невероятно интересной была реакция лингвистов. В книжке это отражено, хотя и с купюрами. Каждый из выступавших касался этого тезиса. Скажем, П.С.Кузнецов и другие формулировали тезис, идущий из традиций лингвистического анализа, но для меня тогда непонятный и противоречивый. Они говорили: все верно, но забывается то важнейшее обстоятельство, что язык есть тоже объект – объект второго рода. Я не мог понять. Почему? И сейчас я формулирую очень важный тезис… Я не мог этого понять потому, что был не лингвист, а логик и психолог. А в логике и психологии различений, соответствующих различению речи и языка, не существует до сих пор. Принципиальнейший факт, зафиксированный Ф. де Соссюром в представлении о соотношении трех планов – langue, langage, parole(150), – для современных логиков, как и для психологов, есть нонсенс. Психологи лишь говорят о культуре, но на самом деле они не придают ей объективного статуса. На вопрос «что же такое культура в отличие от социального плана?» они отвечают: это все аспекты психологических или антропологических явлений. Как же должна быть фиксирована культура в отличие от ее социальной структуры и организации? Они отвечают: это сложный вопрос выше нашего понимания. Если по прежнему реализовать аспектную точку зрения, то оказывается, что есть это феноменальное целое, а ответов на вопрос, как устроено это антропо психологическое целое, они не дают, то есть отказываются рисовать онтологическую картину. И тогда вся эта совокупность дисциплин – культурология, антропология, психология мышления – оказывается без объекта. Поэтому я в 1957 году не понимал того, что мне говорили лингвисты. Мне это казалось непоследовательным. Они принимают аспектную точку зрения и говорят: да, язык есть совокупность знаний. Аспект (проекция) фиксируется. Но нет – это тоже объект. Какой объект? Второго рода. Я тогда хихикал в наивности своей и говорил: тоже мне мыслители! Признают, что это знание, а потом говорят: объект второго рода. Как это у них получается? В оправдание могу сказать, что я в тот момент, в 1957 году, Соссюра не читал. И когда Ф.А.Сохин, представитель школы Рубинштейна, прочитав мои первые работы, спросил: «А вы различаете речь и язык?» – я сказал: «Да, я их различаю». И рассказал ему о том, как я их доморощенно различаю. Но подлинного различения не было. И я повторяю еще раз: современная психология и современная логика отстают по крайней мере на 70 лет, и пока они не сделают в этом плане шага вперед и не выровняют свои представления с лингвистическими, до тех пор никакого подлинного развития у них не будет. |

| Ильясов: Выготский и Рубинштейн понимали это различение, они знали Соссюра. Да, но они его не принимали и не использовали. Знать знали, в книжках упоминали, а при конкретной работе игнорировали. Ибо не игнорировать не могли. Если бы они его приняли, то должны были бы отколоться от сообщества и пойти своими «еретическими» путями незнамо куда. Выгнали бы одного и другого из Института психологии и философии, и ходили бы они безработные. Ильясов: У Уёмова в очень грубой форме зафиксировано, что аспект есть объект второго рода. Это результат нашей работы, общения с нами. Кстати, первым это зафиксировал совсем в другом плане В.Смирнов – в томском сборнике(151). Но слова есть слова, а дело есть дело. В словах это фиксируется, а на деле ничего подобного нет. А когда это будет, это будет означать кардинальнейший отказ от всей традиционной психологии, от всей традиционной логики. Кстати, в этом пункте я расхожусь со всей логикой. Поэтому сейчас я уже не логик, хотя и логик по своему исходному образованию. Я считаю, что продолжаю заниматься логикой, но я исключен из этого сообщества или, точнее, занимаю место аутсайдера. И я четко это понимаю. Потому что принять эти тезисы означает для них отказаться от всей традиции изучения мышления. Второй, не менее важный недостаток. Обратите внимание, все эти схемы коммуникации, знания, мышления оставались подвешенными в пустоте. Если бы вы спросили, а что, собственно, они изображают, то ответ был бы: мышление, знание в коммуникативном потоке. Но если спросить: а где это существует? – то ответа бы не было. Характерно, что при господстве современного натуралистического представления эпистемология «существует нигде». Или – в голове у человека, то есть получает психологистическое обоснование. Где существуют знания? – В культуре. Так ведь ее нет. Она ведь тоже аспект. Но где? Аспект чего? И мы возвращаемся к старой дискуссии: само по себе или in re(152). В объекте, в реальности оно есть? В каком объекте? Натуральном? И тогда оказывается, что психология оказывается для всех них единственным выходом. Где существует язык? В голове! Поэтому-то грамматика кажется несуразной. Что значит грамматика? Это опять таки тот же самый аспект, опять то же самое знание. А где онтология этого? Поэтому онтологически наше мышление оставалось в пустоте. Его некуда было поместить, не было объемлющей онтологии – ни объемлющей, ни предельной, как сказал бы я сейчас. |

Третий очень важный момент. С самого начала мы постулировали необходимость рассматривать мышление как деятельность. Но что это означает? Этот момент невероятно интересен. Это означало лишь одно – отрицание психологистической точки зрения. Это означало перенести мышление из области умственных явлений в область практики, и поэтому в работе «О возможных путях исследования мышления как деятельности»(153) смысл этого тезиса был таков: мы хотим рассматривать мышление как практику особого рода – как нечто существующее объективно, безотносительно к процессам в голове. Таким образом мы выводили мышление из области души в область духа и должны были рассматривать, фактически реализуя программу Выготского, мышление реально как момент культуры. Первоначально тезис «как деятельность» означал одно (и в этом смысле Э.Г.Юдин не совсем прав в своих всем известных работах о категории деятельности как объяснительном принципе(154) – там пропускается предварительное звено с соответствующими интерпретациями): объективное рассмотрение, отказ от психологизма. Но не было онтологического решения этого вопроса. Что значит «как деятельность»? Нарисуйте мышление как деятельность! А это означало, что схема, которую я привел (рис. 1), должна была быть вписана в более широкую, объемлющую ее онтологию. Нужно нарисовать соответствующую реальность, или объект. Ильясов: Действительность? Нет, вы меня не путайте. Я об этом буду говорить дальше. Это у меня очень точные термины. Этот шаг был сделан где то на рубеже 1959-1961 годов. С этого момента начинается деятельностный, теоретико деятельностный, системодеятельностный этап в развитии всех этих представлений. Докладывалось это впервые на первом симпозиуме по структурному изучению знаковых систем в Москве(155) (то, с чего начинается советский структурализм). Характерно (и я этим горжусь), что редколлегия сборника во главе с Лотманом, Пятигорским – при наших приятельских отношениях – выкинула все наши тезисы из сборника, поскольку оказалось, что это разрушает единство всего направления, и они никак не могут публиковать в своей книге таких «сумасшедших» представлений. Нам, правда, дали возможность выступить. Кстати, интересно, что «левые» в этом смысле совершенно не отличаются от «правых»: и те и другие в отношении научной дискуссии абсолютные бандиты, «левые» даже более. Как они мне потом объясняли: то, что печатается в «Новом мире», не печатается в «Октябре», и наоборот. В чем же состоял смысл дела? Для многих из числа постоянно участвующих в нашей работе его существо остается абсолютно темным местом. |

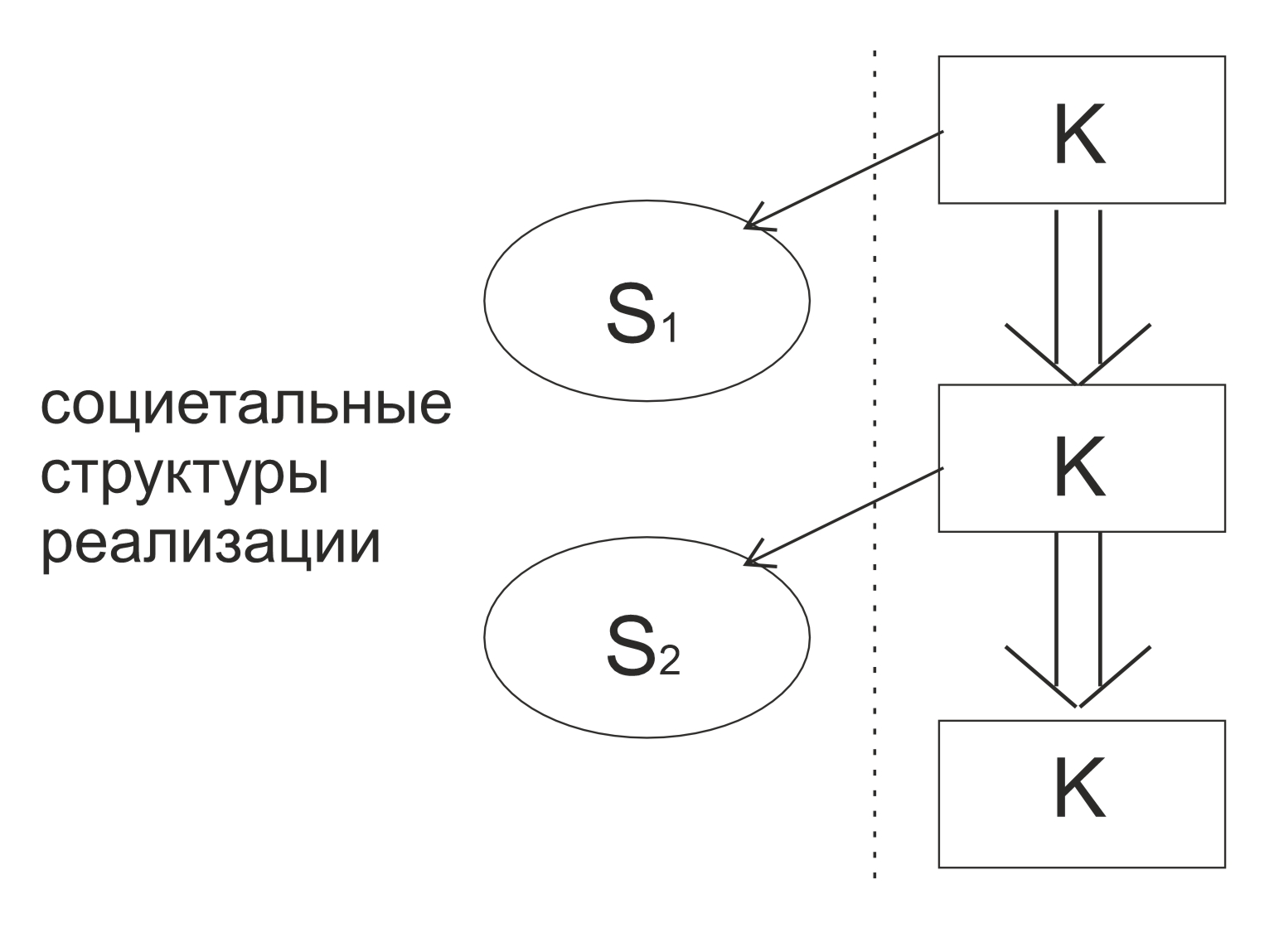

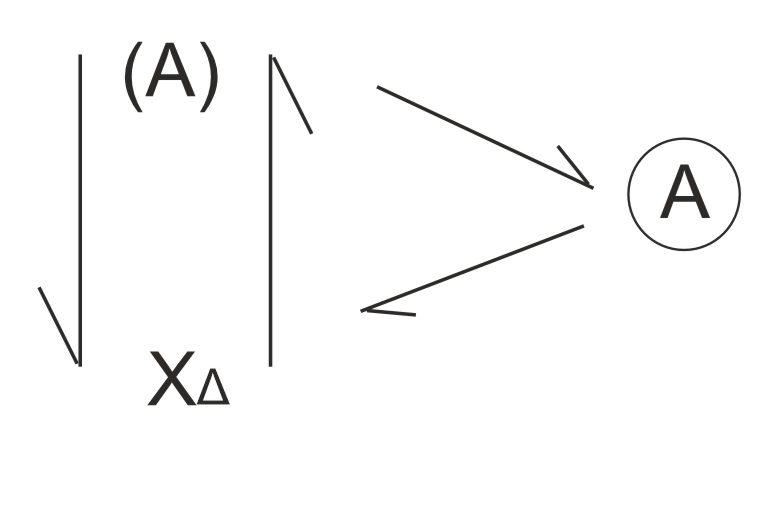

Основная суть деятельностного подхода состоит в том, что был выделен процесс трансляции культуры, построены схемы воспроизводства деятельности(156) и, рискну я утверждать, культура впервые в мировой литературе была задана через схему идеального объекта. Тут я должен сделать маленькую петлю. Вроде бы культурология сейчас широко распространяется: лингвистический и структуральный подход к культуре, Тартусская школа с московскими ответвлениями, тот же М.Коул, тот же А.Крёбер и масса других имен. Но что характерно – я прошу вас обратить внимание на завтрашний доклад Коула, он точно выражает эту позицию, – ни в одном из современных культурологических направлений нет изображения культуры как идеального объекта в тех специфических процессах, которые характеризуют именно культуру. А поэтому оказывается, что социальное и культурное (старая оппозиция Дюркгейма и Риккерта – оппозиция социологического и культурологического подходов) склеиваются и культурный процесс считается существующим в социальном окружении. Отсюда следуют автоматические ходы, до сих пор характерные для психологии: ориентация на культуру отождествляется с ориентацией на социальное окружение, приспособление к социальному окружению трактуется как усвоение культуры, механизм социализации отождествляется с механизмом культуризации. И если вы возьмете известную книгу А.Крёбера и К.Клакхона «Идея культуры»(157), где разбираются разные понятия культуры, вы при самом пристрастном отношении не найдете определения, где культура задавалась бы как идеальный объект через ее специфические процессы. Ильясов: В виде схемы нет, но в виде понятия есть. Обратите внимание: аспектный подход не дает нам идеального объекта. Если вы вводите понятие культуры, а на вопрос, где же она есть, отсылаете к социальной структуре и говорите, что культура есть особый механизм, особый аспект в составе этой структуры, то у вас нет культуры как идеального объекта. Основной смысл этой схемы состоял в том, что задавались особые блоки культуры, которые транслировались – вводился особый процесс трансляции культуры и выделялось пространство социетальных реализаций, где есть производство, и люди вступают между собой в определенные отношения, и, соответственно (я забегаю вперед), организуется коммуникация в ее отличии от трансляции (см. рис. 2). |

| Рис 2 | Рис 3 | |||||||

|

|

| Сознательно была введена такая односторонняя схема – односторонняя в том смысле, что в ней не было обратной связи между социетальными структурами и культурой, хотя, скажем, в первых работах это обсуждалось. Таким образом, впервые на рубеже 1959-1960 годов мы ввели понятие о деятельности, которое принципиально отличается от психологических представлений о деятельности(158). Поскольку сейчас все время противопоставляются психологические представления о деятельности и методологические представления о деятельности и при этом ясности нет, я хочу несколько слов сказать по этому поводу. С точки зрения этой схемы (рис. 2) нельзя говорить, что в деятельности существует процесс воспроизводства и процесс трансляции культуры. Сказать так было бы принципиально неверным. Сказать, что есть процесс трансляции культуры, который происходит в деятельности, нельзя. Уж коли мы все время говорили «мышление как деятельность», то мы должны были задать объемлющую или предельную структуру. Поэтому мы говорим так: процесс воспроизводства и трансляции культуры и есть то, что впервые задает или конституирует деятельность в ее отличии от поведения человека. Таким образом, реализуется принцип антипсихологизма: деятельность отнимается от ее индивидуальных носителей, от «умственности» всякого рода, и рассматривается как естественно исторический процесс, который впервые создает деятельность как целое, задает и конституирует ее. Следовательно, деятельностным для нас оказывается теперь только то, что причастно к этим процессам воспроизводства, живет соответственно этой схеме и, следовательно, в процессах трансляции и реализации. ‹…› Я здесь не хочу сказать, что это – единственное правильное представление о деятельности, которому надо следовать, а все другие неправильные. Я только утверждаю, что, обсуждая вопрос о понятии деятельности в психологии и в методологии, надо очень четко представлять себе, в чем суть различия обоих представлений. Психология по прежнему традиционно идет от поведения человека и наказана тем, что фактически моменты поведения и деятельности не различаются. Наша точка зрения состоит принципиально в другом: деятельность есть не душевное явление – она принадлежит человечеству и является системой, зафиксированной таким образом – через выделение культуры, трансляцию культуры и реализацию образцов, норм культуры в социетальных структурах. Само жесткое разделение мира культуры и мира социетальных реализаций, как нам кажется, дает возможность разрешить многочисленные парадоксы, которые не разрешают другие типы знаний, дает нам некоторый новый реальный ход в трактовке самой коммуникации. Итак, самым важным результатом этого этапа (в плане рассматриваемой нами темы) было жесткое разделение трансляции и коммуникации, которое реализуется в этих социетальных образованиях. |

Программной в этом смысле была работа 1967 года(159), где коммуникация вводится через разрывы в социетальных структурах деятельности – как заполняющая эти разрывы. Тем самым задавалось особое понимание коммуникации, которое в последнее время достаточно распространилось. Вместе с тем я хотел бы отметить, что в результате внедрения такой схемы проблемы мышления как такового в 60 е годы несколько отошли на задний план. Если вы теперь вернетесь к первой схеме (рис. 1), то вы увидите, что фактически происходило на базе этого схематизма. У нас было предметное представление о мышлении через ту схему, которую я нарисовал. Мы это мышление определяли как деятельность, как практику особого рода, тем самым подчеркивая его апсихологический характер. Но затем вставал вопрос о том, что такое деятельность, и, для того чтобы ответить на этот вопрос, мы вынуждены были построить другую онтологическую картину деятельности (рис. 2), которая теперь начала конкурировать с картиной мышления. Смотрите, какой важный шаг… Сначала мы говорим: вот мышление, вот его схемы, и тем самым даем интенцию на объект. А теперь говорим: и это есть деятельность – в том смысле, что это не в голове, а есть практика особого рода. А предметно онтологической картины самой деятельности нет еще. Теперь она создается, но тогда возникает вопрос: что же делать с мышлением? Начинается дифференциация этих предметов, и рядом с теорией мышления, которое рассматривают как деятельность, возникает своя особая теория деятельности со своей особой предметно онтологической картиной. Мало того, эта онтологическая картина начинает теперь трактоваться 1) как объемлющая все остальное и 2) как предельная. Иначе говоря, если мы теперь хотим рассматривать мышление как деятельность, коммуникацию как деятельность и т.д., то мы должны рассматривать все это в деятельности, то есть мы должны все эти схемы мышления, понимания и т.д. поместить в схемы деятельности и протрактовать их относительно схем деятельности. Появляется объемлющая онтологическая картина и основания для ответа на вопрос: где существуют коммуникация и мышление? Мы теперь отвечаем: коммуникация и та речевая мысль, которую мы изучали до этого, существуют в социетальных ситуациях. И в 1960 году появляется принципиальнейшее понятие ситуации со всеми вытекающими отсюда интенциями – ситуативной логики и всего остального. И тогда мы возвращаемся к логическим представлениям и говорим: логика – это все несуразность, поскольку необходимо теперь различать, с одной стороны, речь и мысль, которые едины в социетальных ситуациях (речь мысль), и с другой – язык и мышление, которые принципиально различны в культуре, поскольку они фиксируются как разные типы норм. |

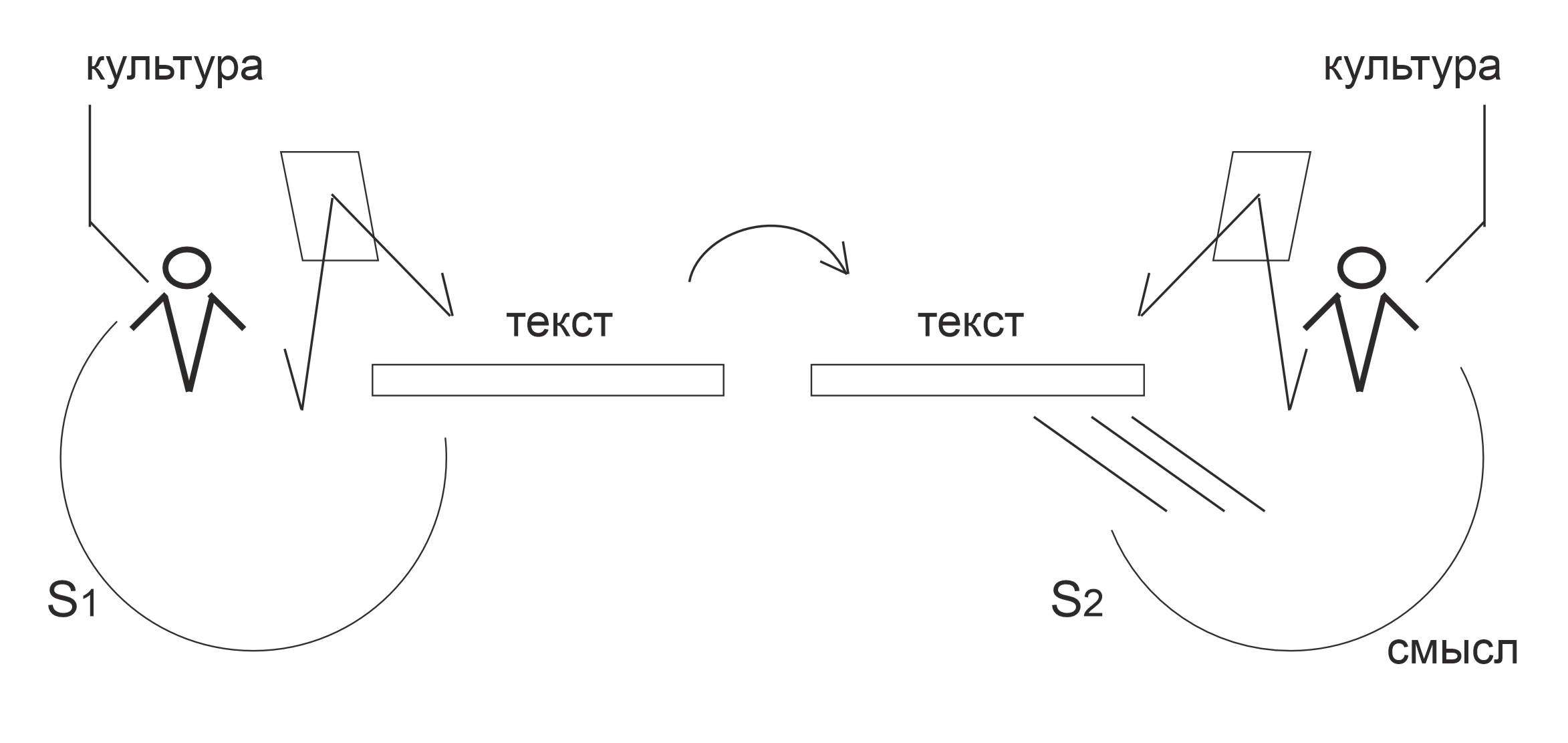

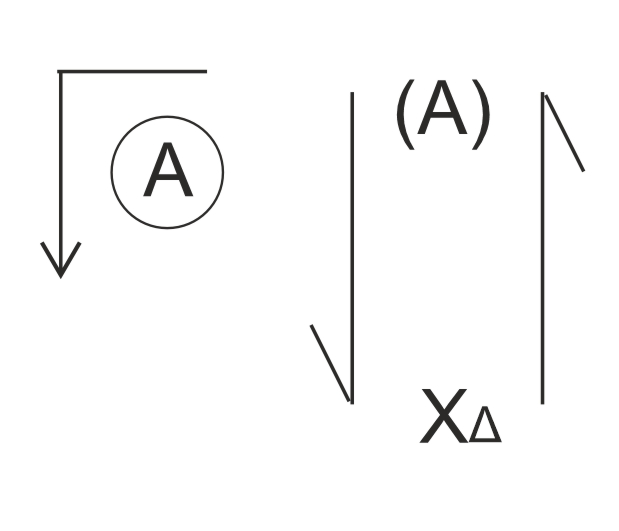

Таким образом, мы снимаем все парадоксы, связанные с этой традиционной оппозицией. Мы теперь можем сказать, что правы те, кто говорил, что речь и мысль неразличимы, что есть только одно – речевое мышление. Это верно – вот здесь, в социетальных ситуациях этих структур. И правы те, кто говорит, что мышление – это одно, а язык – это совсем другое, ибо это верно по отношению к парадигмам, то есть к системе культурной нормировки. Появляется это представление о деятельности, и в 60 е годы мы разворачиваем это деятельностное представление, отодвинув на второй план представления о мышлении, понимании, коммуникации и т.д. – было не до этого. Но сама трактовка деятельности одновременно и как предметной онтологии, и как общей, объединяющей предметные онтологии, заставляет нас относить мышление, коммуникацию, понимание и т.д. к деятельности, вкладывать их туда и, соответственно, оттуда их выводить. Этим заканчивается второй период и начинается третий – где то на рубеже 1969–1970 годов. Здесь наиболее важными и интересными являются работы, развертывающиеся в тесной связи с лингвистикой и психолингвистикой. Это работы, которые привели к принципиальному, хотя и намеченному раньше, различению значения и смысла, смысла и содержания и к не менее принципиальному различению понимания и мышления. Правда, как я уже сказал, различение понимания и мышления было уже зафиксировано в самом общем виде раньше, скажем, в работах 1959–1960 годов по исследованию процессов решения задач детьми, где все время фиксировалась принципиальная оппозиция понимания и мышления. Но, во первых, не было еще схем, которые могли бы достаточно четко и детализированно разъяснить одно и другое, и, во вторых, не было соответствующей проработки. Различение трансляции и коммуникации оказалось невероятно важным и принципиальным для ситуации учения обучения, и на этой базе мы сумели построить соответствующие типологии ситуаций учения и обучения(160) – поскольку это в принципе не коммуникация, коммуникация является здесь лишь внешней формой выражения совершенно иного процесса (здесь мы уже начинаем подходить к существу нашего совещания), суть же состоит в демонстрации образцов деятельности. Теперь, когда мы уже различили трансляцию культуры и коммуникацию, наш вывод нужно представить в принципиальной схеме коммуникации – в такой структуре: |

| Рис 3 | Рис 4 | |||||||

|

|

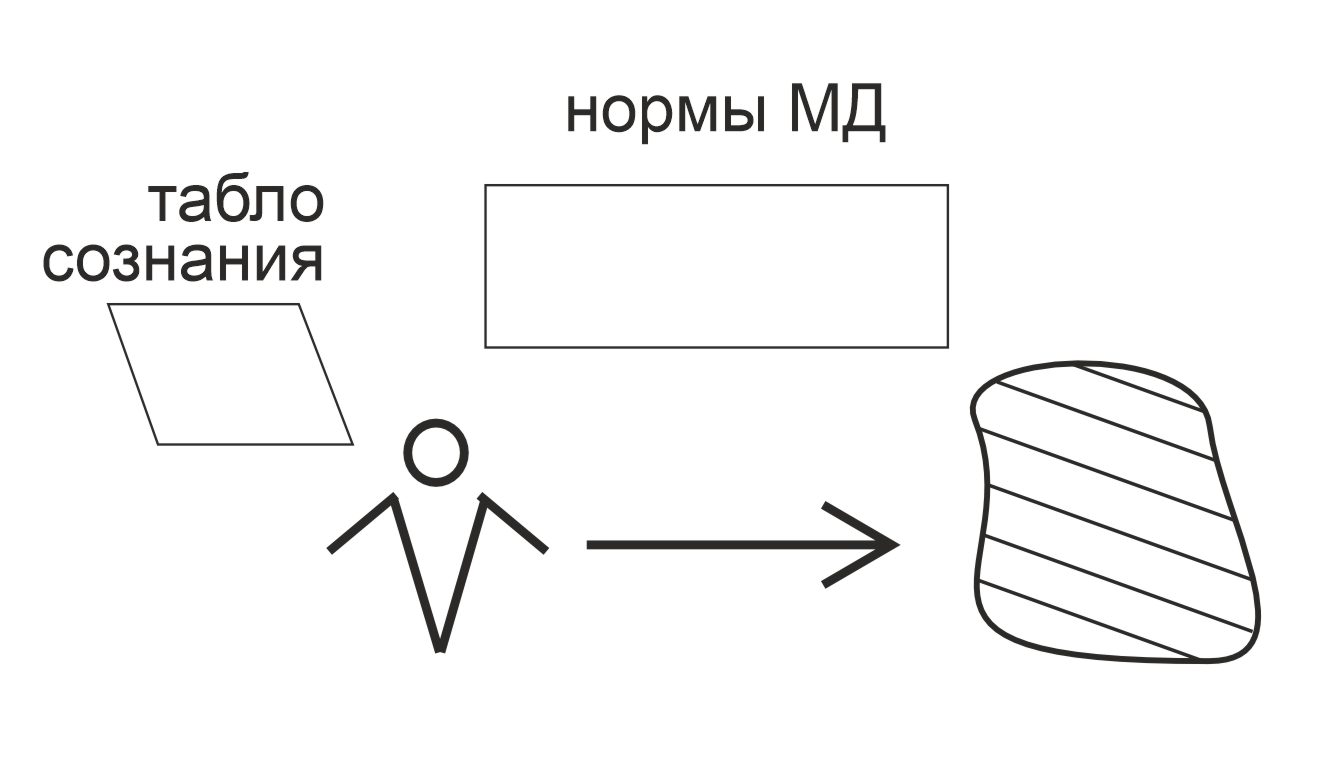

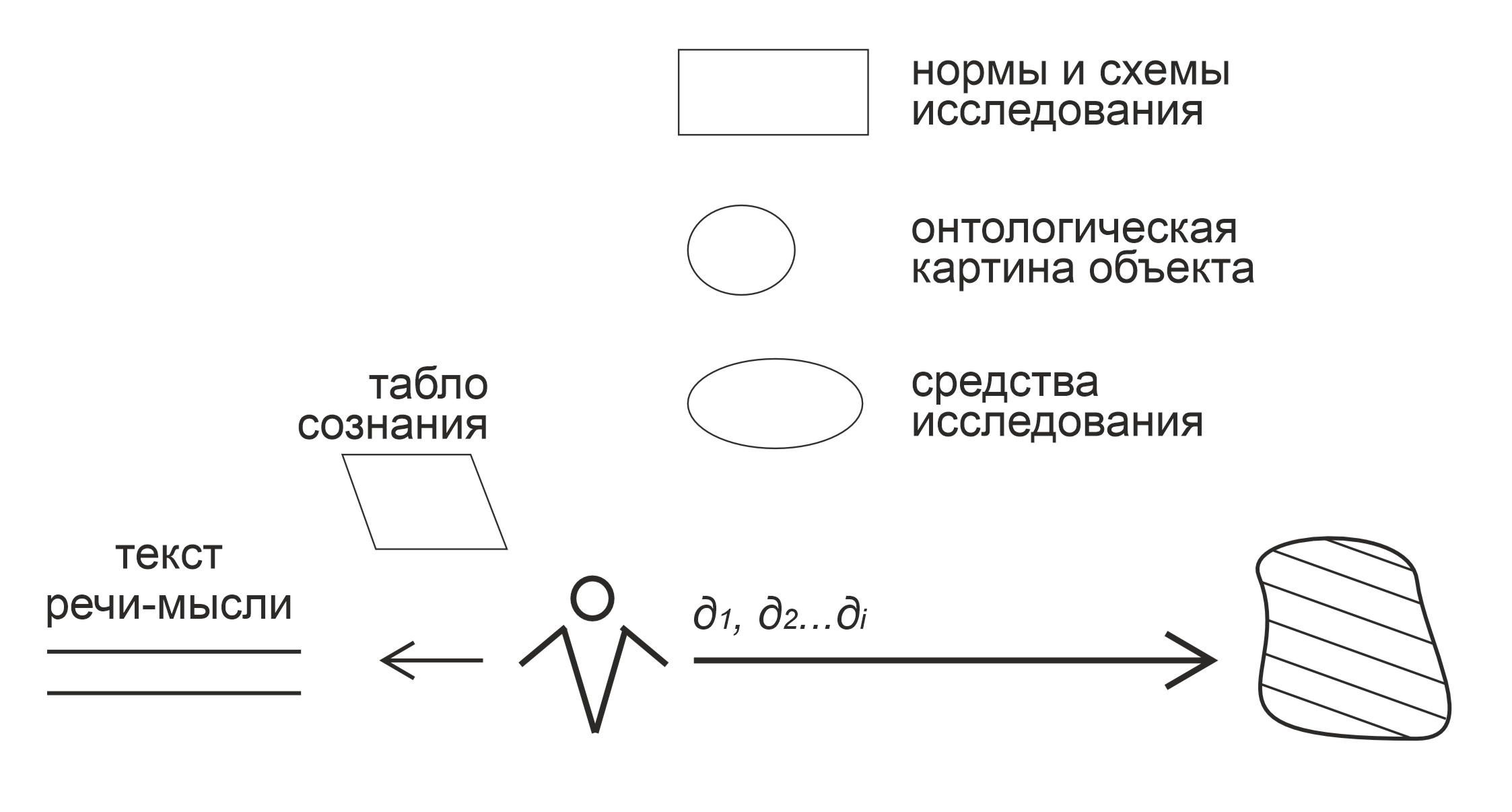

| Имеется коммуникант 1. Он имеет табло сознания, работает в определенной ситуации (S1) и создает текст, как бы описывающий эту ситуацию и, кроме того, направленный от одного коммуниканта к другому (коммуникант 2). Тем самым выделяется область содержания. Затем этот текст передается другому коммуниканту, который должен его понять, то есть включить этот текст в ситуацию своей практической деятельности или, соответственно, построить новую ситуацию. И потом все это отображается в схему трансляции культуры, порождая тем самым вторичные проблемы – фиксации и трансляции парадигм коммуникации. И это нам тоже будет очень важно в дальнейшем. Итак, была задана такая схема, на которой началось разворачивание собственно коммуникативных структур с учетом либо тождества, либо различия культур, с учетом тождества либо различия ситуаций, тождества либо различия содержаний сознания, то есть того, что фиксируется на табло сознания, тождества или различия целей, которые фиксировались участниками, и т.д. – масса очень сложных типологических разработок, переводящих это системное представление (процессуальное, структурное, морфологическое) в типологии. Я не буду этого касаться, поскольку это более известно – оно и новее, и сами публикации чуть чуть полнее. В чем недостатки такого представления? Все это, как я уже сказал, относится к социетальной ситуации – на передний план выделяется ситуация. Но, нарисовав такие схемы, мы обнаружили, что нам не удается выделить мышление. И это в каком то смысле была расплата за всю эту историю, потому что у нас ведь мышление трактовалось как деятельность. Коммуникация разворачивалась над ситуациями практической деятельности или практической мыследеятельности, и тексты фактически были тем верхним ограничением, или пределом, в который все упиралось. Таким образом, наше схематическое представление фиксировало коммуникацию, но мышления как такового там не было. |

Мышление вроде бы существует совсем в другой области – в культуре. А здесь существует речь мысль, вплетенная в практику, в деятельность. Тогда мы повторяли то, что говорят сегодня 99 % социологов, 99 % психологов, 99 % культурологов. Это все достаточно традиционно. В отличие от них мы четко понимаем одну вещь: таким образом к мышлению не «выплывешь» и мышления не поймешь. И возник разрыв между коммуникацией и мышлением как таковым. Как я уже сказал, эта схема была уже очень четко зафиксирована в 1971 году и потом разворачивалась вплоть до 1979–1980 года. Мы все время бились над этой проблемой соотношения мышления и деятельности и решить ее не могли. Как только мы относили мышление к ситуациям, тотчас же возникали все эти онтологические вопросы типа: а где существует идеальный объект? По видимому, в текстах. И мы невольно переходили на традиционную натуралистическую точку зрения. Либо же – в голове, на табло сознания, тогда – концептуализм, психологизм, все эти традиционные ходы… Но мы ведь знаем в силу нашей традиции (через Гегеля, Маркса), что мышление живет в идеальных объектах. Мы то все время говорим о культуре. Оказалось, таким образом, что эта схема коммуникации – такая симпатичная, открывающая вроде бы очень интересные перспективы – совершенно уничтожает возможность увидеть мышление и понять мир мышления. Мы вслед за всеми этими культурологами, которых я сейчас сильно ругал, шли тем же самым путем, так как не могли идти иначе. Культура вроде бы была, но она существовала как «амбар», из которого вынимаются средства. А нам надо было объяснить мышление не как набор средств, а как что то актуально включаемое в коммуникацию и деятельность. Короче говоря, наши коммуниканты на этих схемах не мыслили и не могли мыслить, поскольку мы им не нарисовали этого мира. |

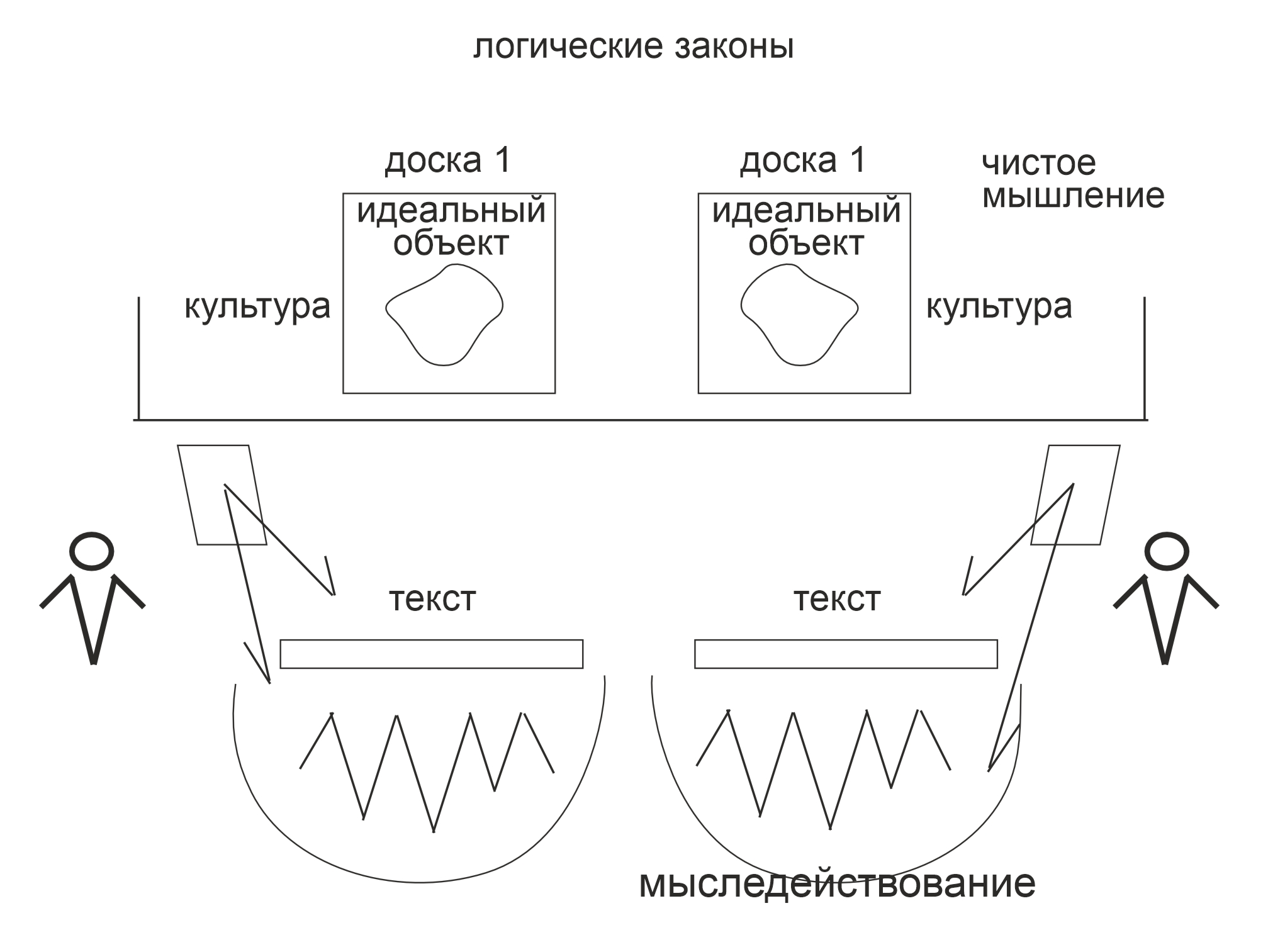

А не нарисовали мы его, поскольку не знали, как его рисовать. Я не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы в играх мы не столкнулись с этим лоб в лоб и не были вынуждены искать решения. Я сейчас поясню ситуацию. Собранные нами там специалисты должны были разрабатывать программы комплексных НИР. Совершенно ясно, что эта работа может быть выполнена только в мышлении. И эта работа по программированию должна была определяться в самой ситуации – тем набором позиционеров, которые там были. Мы умели создать реальную проблемную ситуацию за счет столкновения мнений и фиксации парадокса – онтологически и сциентистски неразрешимого противоречия. И нам все время казалось, что люди, собранные нами, решающие задачи в едином коллективе, столкнувшись с различием своих мнений, точек зрения, подходов, начнут искать какое то решение. Что же мы получили на самом деле? Они доходили до этого места, до этой проблемы и могли сидеть здесь вечно, пережевывая эту ситуацию. Они не делали только одного – они не решали задачу. Кстати, они очень здорово приспосабливались к ситуации: поскольку там была соответствующая иерархия, то они осторожненько критиковали начальников. Они делали самые разные вещи, но только не мыслили и не решали задачу. И когда мы сами себе поставили вопрос: чего мы здесь не понимаем, в чем дефекты наших собственных представлений? – то в результате очень напряженной стрессовой ситуации, собирая по кусочкам намечающиеся результаты, мы пришли к схеме, которую я и считаю главным результатом этих игр. Я ее немножко затрагивал на прошлых совещаниях и разворачивал дальше. И теперь я предлагаю вам эту схему как некоторое онтологическое основание для обсуждения проблемы коммуникации (рис. 4). |

| Наша трактовка мышления как деятельности и механическое образование такого целого как мыследеятельность, в котором мышление в одном из своих аспектов вроде бы есть деятельность и деятельность в одном из своих аспектов есть мышление, и та эволюция наших взглядов, которую я сейчас описал, закрывали от нас тот принципиальный, кардинальный, самый существенный факт, что мир мышления не совпадает с миром деятельности, что мышление имеет свою особую действительность, мышление есть конструктивный и проектный процесс в сути своей. Короче говоря, у нас не оказывалось того, что Аристотель назвал «логосом». Смыслы у нас есть. Они возникают за счет процедур понимания как структуры. У нас есть объективные содержания (информационные) – это то, что выделяется текстами. Но тексты у нас практические, а не мыслительные. Там нет идеальных объектов. И тогда вдруг мы смогли зафиксировать и нарисовать эту простую вещь, которая предстала для нас в виде набора досок, имеющихся в каждой аудитории, а практически – у каждого человека, досок, в которых живут по своей внутренней имманентной логике идеальные объекты. Мир идеальных объектов как особого содержания коммуникации не подчиняется законам человеческой деятельности, законам человеческих взаимодействий. Это есть мир культуры в его подлинном смысле – тот самый мир культуры, который, собственно, и является условием существования индивида как личности. Это есть то пространство, та действительность, которая дает индивиду опору в его неприятии социетальных структур, в его возможности быть человеком и противостоять давлению группы, давлению сиюминутной ситуации, всегда корыстной, всегда по сути своей вредной (и в практическом отношении тоже). И тогда в результате оказалось, что мир мыследеятельности содержит две принципиально разные части. С одной стороны – часть, относящуюся к чистому мышлению. Здесь мы возвращаем все традиционные представления немецкой классической философии – о чистом мышлении, о мышлении априорных форм, о филиации идей. Это – мир «логоса»; здесь как принцип действуют логические законы – законы мышления как такового. И этот мир реален за счет существования человеческой культуры. Он «живет» здесь, в мире культуры, и, собственно, как бы образует ее цементирующее основание. И этот мир идеальных объектов может отражаться и отражается в текстах коммуникации. |

А кроме того, есть еще мир реальных ситуаций, мир мыследействования, который точно так же отражается в текстах за счет особых механизмов рефлексии. И тогда оказывается, что именно тексты коммуникации и сама коммуникация как таковая и есть тот стержень, на который мы «насаживаем» мыследеятельность в целом с ее двумя частями (мышлением и мыследействованием), и что вместе с тем это есть средство склейки одного, другого и третьего. Не надо думать, что я, нарисовав эту схему, задаю тем самым коммуникацию как объект и предмет. Это только онтологическая картина мыследеятельности, где намечены принципиальные связки между чистым мышлением и практическим действованием и взаимодействием людей (кооперацией, борьбой, конкуренцией и т.д.). Но мы тем самым в принципе уже решили проблему связи практического и теоретического – ту самую проблему, которую не могла решить классическая немецкая философия: мы объединили их в рамках единого объекта. Но мы при этом понимаем, что эти тексты не есть коммуникация, и нам здесь еще не хватает собственно предметного определения коммуникации, то есть ответа на вопрос: в чем же, в каких единицах эта коммуникация существует и как она осуществляется внутри мыследеятельности? Мы получаем возможность выделять разные «усеченные» предметы, например, мы можем говорить о «мысли коммуникации» и «коммуникации мысли». Это очень важно и принципиально. Представьте себе, что идет какой то текст и имеется понимающий этот текст. Он его может отнести к доске, на которой заданы идеальные объекты, то есть к действительности мышления, и понять все это только в действительности мышления. Если предположить, что первый коммуникант строил текст через рефлексию ситуации, то перевод в действительность мышления, или идеального объекта, будет происходить через схематизацию смысла текста. Таким образом, здесь за счет коммуникации начинается в ее структурах реальная схематизация мыследеятельности, перевод ее в логически детерминированную действительность мышления. Мы можем получить совсем другой процесс, если, скажем, коммуникант 1 работал в мышлении и строил схемы идеального объекта, а коммуникант 2 начинает реализовать эти схемы в своем практическом действовании и взаимодействовании с другими, то есть происходит перевод мышления в мыследействование, если, конечно, эти схемы легко реализуемы. Я здесь нарисовал бинарную схему. Вы можете развертывать ее дальше – брать четырех, пять участников и, соответственно, рисовать не однонаправленные, а циклические и двухсторонние схемы коммуникации. |

Но мы все время должны очень четко и жестко различать между собой мир чистого мышления, или мир идеальных объектов, которые фиксируются в текстах, и мир реального мыследействования. Смотрите: действительное – это к мышлению, а реальное – к деятельности, к ситуации, к взаимодействию. А это все склеивается и организуется за счет того, что мы называем коммуникацией или текстами. Тут и оказывается вроде бы, что коммуникация и тексты, в ней создаваемые, и образуют стержень мыследеятельности, в которой мышление не растворено в деятельности, а деятельность отличается от мышления как такового. Обратите внимание, ведь это – различение функциональное, поэтому мы, когда говорим о мыследействовании, тем самым подчеркиваем, что это может быть бывшая мысль, перешедшая на уровень ситуативного действования – в деятельность как таковую. А то, что она «мыслительная», это в эпоху «белых воротничков» никого не должно удивлять. Мы сейчас осуществляем практическую деятельность не на заводе и не на улице, когда сгребаем снег, а в конструкторских бюро, проектных бюро, в научно исследовательских институтах и т.д. Вот где осуществляется подлинная практика современного общества – практика мыследействования. То, что это мыследействование становится по своей морфологии мыслительным, не меняет его сути как действования; если оно происходит в ситуации кооперированного программирования, проектирования, исследования или чего то другого – это все равно мыследействование. А чистое мышление всегда находится в функциональной оппозиции к этому, поскольку это есть выход на мир идеальных объектов. Эта схема выступает для меня онтологической картиной мыследеятельности, построенной на идее коммуникации. Только одно здесь непонятно – что такое коммуникация? Это не тексты, и это не процесс построения текстов. Вот теперь мы подошли к нашему основному вопросу. Ибо, по сути дела, это теперь вопрос не онтологический – с онтологической работой я вроде бы на первом шаге покончил. Мне теперь надо выйти совсем в другую область и извлечь много разных предметов, с разных сторон выделяющих то, что мы называем коммуникацией. Здесь мы должны соблюсти основной принцип формирования естественных наук и наук вообще (в узком смысле этого слова). Ведь мы очень часто забываем простую истину: наука есть служанка техники. Идея чистого познания, изображения объекта в целом принадлежит только философии и методологии как таковой, а не науке. |

| Наука начинает существовать лишь тогда, когда выделена соответствующая техника, например техника организации коммуникации, техника организации понимания, техника мышления в коммуникации. Когда есть, следовательно, техники, или операторы коммуникации, мышления, понимания, которые хотят организовать эти процессы, обучать им, то есть переводить их в план трансляции культуры, фиксировать соответствующие нормы и т.д. Для обслуживания этой промежуточной части возникает то, что мы привыкли называть «естественной наукой» – не натуральной, а естественной, то есть описывающей объект как он есть сам по себе, снимающей «фотографию». Тут я формулирую один очень важный принцип: у нас не может быть научного изучения коммуникации, пока и поскольку мы не определимся в техниках разного рода по отношению ко всей этой ситуации. Надо определить возможные здесь техники с их соответствующими целями, затем относительно них выделить предметы техники или техник, а потом преобразовать эти предметы техник в предметы собственно научного, или естественно научного, исследования. И никакой «королевской дороги» на этом пути нет. Это надо проделывать систематически, шаг за шагом. Конечно, можно все это методологически проанализировать и определить, но тут есть тоже зона возможного развития, и она весьма ограничена, потому что ум человеческий – это очень слабая штука. Культура человеческая – это мощная штука, а ум невероятно слаб. Он плетется, как правило, сзади, только думает, что он забегает далеко вперед. Это означает, что мы практически должны строить эти техники и, шаг за шагом строя их, обслуживать их знанием. Но этот вопрос и хотелось бы обыграть. Вроде бы это образует третью тему нашего обсуждения, а может быть, даже и вторую… Нужно наметить возможные программы развития техник – коммуникации, понимания, мышления. | Затем, исходя из этого, определить типы знаний, которые мы должны иметь. А уж затем определить те единицы, которые у нас будут в теории коммуникации. Что это за единицы? Это, конечно, не построение текста. Это – текст вместе с мыслью, вместе с содержаниями, вместе с целью, вместе с техникой коммуникации и техникой понимания. Что это за единицы, которые, собственно, и образуют тело коммуникации, – на этот вопрос сегодня практически нет никакого ответа. Даже вопрос не поставлен со всей должной резкостью. Какого рода идеальные объекты мы должны нарисовать здесь, на этой схеме (общей схеме мыследеятельности), чтобы увидеть через этот рисунок то, что мы будем называть коммуникацией? Какого рода рисунки схемы с онтологической интенцией? Какого рода категориальные определения мы должны получить? Например, представьте себе, что мы будем считать коммуникацией переброс культуры первого коммуниканта в ситуацию второго коммуниканта с соответствующим целевым оформлением (например, «хочу передать ему культуру») – здесь педагогическая техника. Совсем другая установка: «хочу добиться согласия наших сознаний» – точка зрения, развиваемая сейчас О.И.Генисаретским (у него коммуникация есть момент, обеспечивающий целостность сознания разных индивидуумов). А, скажем, «хочу перебросить идеальные объекты мышления в реальную ситуацию, добиться реализации их в деятельности другого индивида» – другая, по сути, стратегия и тактика коммуникации. И это будут процессуальные варианты передачи, переброса элементов. Если вы отнесете это к системам трансляции, например к задачам развития ситуации, вы получите совершенно новый набор предметов. Тогда – коммуникация в целях развития ситуации действования или приведения ее к образцу, коммуникация в целях развития данного индивида. |

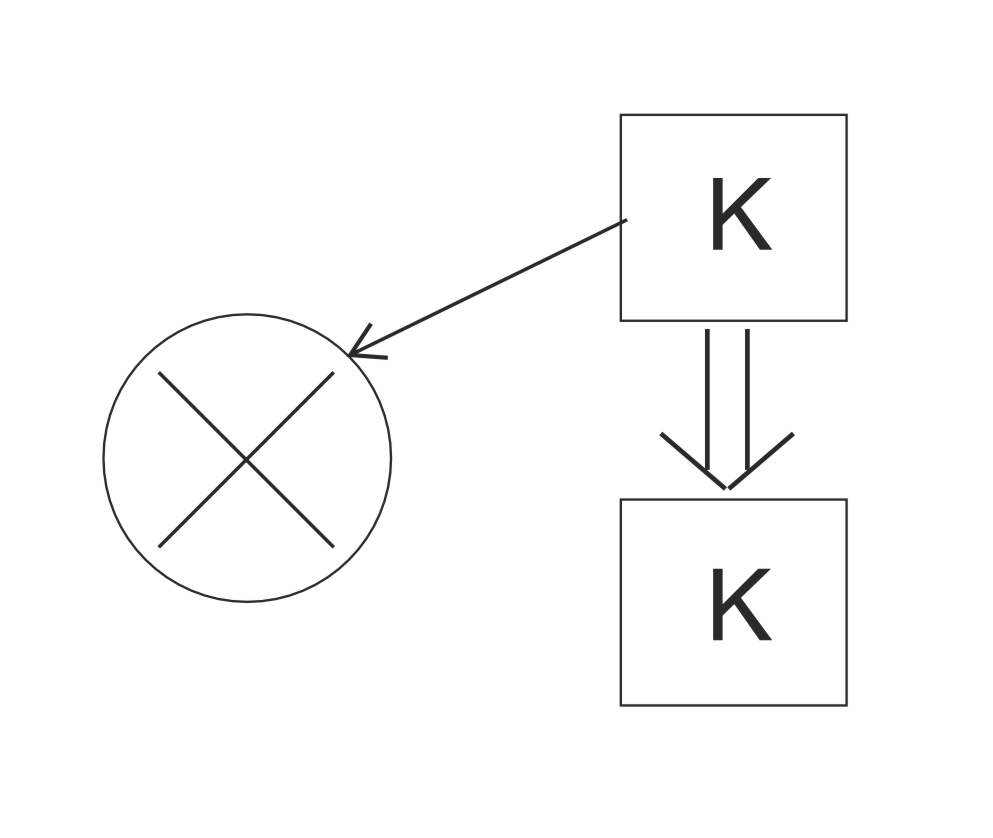

Здесь вырисовывается огромная область различных коммуникативных предметов. Вы можете рассматривать их как предметы отдельных теорий или как главы единой теории – это уже несущественно, если есть такая онтологическая картина. Но на все эти вопросы нужно дать ответ. В этом я вижу одну из основных задач нашего совещания – наметить такую программу и посмотреть, как она реализуется в разных исследовательских лабораториях и направлениях. Благодарю вас за внимание и терпение. Алексеев: Как относится докладчик к тем попыткам, которые уже были предприняты по складыванию области идеальных объектов? В чем специфика предлагаемого метода? Я думаю, что в отношении к тем традиционным линиям, о которых вы говорите, это просто совпадает с их трактовками (скажем, с платоновской, не Гуссерля). Но мне важно в целом подчеркнуть один момент… Когда мы работали – будь то на схемах воспроизводства и трансляции деятельности, будь то на схемах так представленной коммуникации, над мыследеятельностью, мы совершенно особым и специфическим образом решали вопрос об онтологическом существовании этих идеальных объектов и действительности мышления. Наверное, вы помните, Никита Глебович, что, когда мы, начиная с 50 х годов, рассматривали структуры мышления, процессы мышления и знаки, мы фактически относили их к ситуациям. Отсюда возникал очень интересный вопрос: где же, собственно, существуют эти структуры? Ясно, что они существовали вот здесь, на уровне смыслов, которые существуют между формой и как бы вырезаемой плоскостью содержания. И поэтому наши схемы знания были такими: объект практического оперирования Х, некоторые операции Δ, замещение в знании и отнесение назад. Это первая исходная схема (см. рис. 5). |

| Рис 5 | Рис 6 | Рис 7 | Рис 8 | |||||||||||||

|

|

| Потом, когда мы начали рассматривать процессы объективации абстрактного содержания, процессы схематизации, то родились другие схемы. Появлялась где то внутри идеализация, но она существовала именно внутри – между плоскостью знаковой формы (А) и плоскостью объектов и операций с ними, то есть так называемого объективного содержания (см. рис. 6). В брошюре 1964 года(161) эта часть схемы, уже как онтологическая, была вынесена сюда – влево (см. рис. 7). Она обеспечила прямой выход в мир объективной реальности, и поэтому основные поиски все время шли в направлении выхода назад – на объекты практической деятельности. Что мне сейчас важно подчеркнуть? С моей нынешней точки зрения, это – неправильное направление поисков. Мир идеальных объектов как мир действительности мышления, конструируемый, проектируемый, существует не здесь – не в отношении к миру реальному. Он существует в мире логики, логического, логоса. И это – другой мир, противостоящий практике деятельности. Нужно осуществить как бы зеркальное оборачивание и задать самостоятельное существование культуры; это и будет реализацией культурологической или культуротехнической точки зрения на мышление. Алексеев: Смотря на этот рисунок, я спрашиваю: могу ли я повернуть рисунок на 90 градусов? Можно, но не нужно. Тут ведь суть дела не в том, где мы нарисуем, – это все проблемы формы. Мне важно подчеркнуть следующую принципиальную вещь: мышление живет не по законам деятельности, как мы думали раньше. Рассматривая мышление как деятельность, мы тем самым задавали неверную, с моей нынешней точки зрения, трактовку мышления. Мышление всегда может быть рассмотрено как деятельность, но не в этом его суть. И я возвращаюсь в этом плане к очень интересным и принципиальным установкам В.Я.Дубровского. Что значит мыслить? Мыслить – это значит отдать себя законам жизни другого, мыслимого содержания. Мы как бы вперяем свой взгляд в то, что происходит в идеальной действительности, и начинаем двигаться по логике этой идеальной действительности, а не по законам социетальных взаимодействий. И в этом – величайший, принципиальный смысл человеческого существования, ибо человеком является только тот, кто имеет такую плоскость, тот, кто за счет этого может существовать в культуре, а не только в коммунальных столкновениях и взаимодействиях. Тот, у кого этого нет, перестает быть человеком и становится животным – это уже результат распада человеческого общества. |

Но этот распад обосновывается и программируется, скажем, радикальным направлением. Ведь этот тезис – «Долой культуру!» – и приводит к распаду человеческого общества и человеческого существования. И поэтому ранний вариант методологической теории деятельности с ее сведением идеальной действительности мышления к деятельности, как и вариант теории деятельности по А.Н.Леонтьеву, есть не что иное, как оправдание бескультурья, теоретическое или квазитеоретическое оправдание этого распада, как бы научное его обоснование за счет идеи деятельности. В этом основная суть оппозиции психологической теории деятельности и культурно исторической концепции Выготского. Они разошлись не только теоретически. Они разошлись культурно. Алексеев: Функционарно это может означать, что возможно разведение коммуникантов по разным деятельностным позициям? По позициям – нет. Для меня должна существовать отдельно мысль- коммуникация. За счет коммуникации вся эта верхняя часть может сниматься и существовать вне мыследеятельности. Так возникают всевозможные формальные направления, в частности вся классическая философия… Алексеев: Можно ли представить дело так, что этот верхний слой есть слой по преимуществу методологический? Нет. Это лежит совсем в другой плоскости. Мы с вами обсуждаем это онтологически – проблемы человеческого существования и отношения между мышлением и деятельностью. Они действительно разделяются – на уровне текстов коммуникации они могут расслаиваться и распадаться, расщепляться вообще. И может существовать (как это было в практике немецкого академического профессора) чистое мышление в коммуникации – через книги. Золотой век европейской цивилизации – XVIII–XIX век. А может существовать и нечто совершенно другое – рефлексивные тексты, причем рефлексивные уже в классическом английском смысле, в смысле рефлексии как отражения. Вот тут и проходит принципиальная грань между трактовками отражения и мышления. Мышление в этом смысле есть конструирование замещающих изобразительных средств. Мышление всегда замкнуто на развитие. А отражение есть фиксация в речи самой ситуации. И есть особые средства отражения, то есть подъема вверх – от ситуации к технике, а есть совершенно другой мир – мир мышления с его идеальной действительностью, и он существует в другом плане. И есть одна принципиальнейшая проблема, поставленная Шеллингом, – проблема соединения отражения с мышлением, то есть рефлексии с мышлением, конструирования с отражением. И она вроде бы решается здесь за счет того, что (в особенности при понимании) возможен выход наверх – в мышление, может быть выход вниз – в ситуацию, а может быть соединение того и другого. |

Но практически такое соединение чаще происходит за счет коммуникации – один движется в действительности мышления, другой это реализует в практике своей деятельности, и только потом – как бы обратная интериоризация, снятие, из «интра » в «интер » – и на этом формируется человеческое сознание. Вот так бы я это представлял. Неверкович: Ведь это процесс познания самого себя, а не процесса, который на самом деле происходит. Поэтому непонятно, является ли мысленное отнесение себя к тем закономерностям, которые существуют на сегодняшний момент, познанием себя или видением тех закономерностей. Тогда первый вопрос: действительно ли коммуникация – такая, какой вы ее сегодня представили, – является первичной по отношению к наблюдению? Я благодарю вас, Сергей Дмитриевич, за ваши замечания, поскольку они дают возможность мне четче сформулировать то, о чем я только что говорил. Первое. Я бы в этих структурах мыследеятельности ничего не выделял в качестве первичного. Собственно, системный подход мне это запрещает. Ибо реальностью является это целое. Там все важно. Как в нашем организме – печенка, легкое и сердце так же нужны нам, как и голова, и ноги, и без этого мы жить не можем. Здесь все на своем месте, и это есть то целое, которое меня интересует. Второй момент. Когда я говорил, что коммуникация – это стержень, то это относится к проблеме связи и соотношения чистого мышления и деятельности, или мыследействования. Коммуникация связывает и склеивает то и другое. Я бы сказал, что коммуникация и есть то посредствующее звено, которое соединяет эти два момента вместе и дает возможность переводить мышление в деятельность и поднимать деятельность до уровня мышления. Мы все это делаем с помощью коммуникации в ситуациях нашего общения, взаимодействия и взаимовлияния. Третий момент. На мой взгляд, необходимо различить (то, о чем говорил Курт Левин) полагание себя (то, что вы назвали «исследованием себя») и этот мир действительности мышления. Я здесь все время выступаю как антипсихологист. Я люблю психологию, но придерживаюсь принципа: психология, бойся психологизма. На мой взгляд, для психологии нет ничего страшнее, чем психологизм, и при психологистической философии психология развиваться не сможет На мой взгляд, психология может развиваться только в тесной связи с культурологией, социологией, теорией организации и т.д. И мышление как явление культуры имеет самостоятельное, имманентное, независимое от нашей психики существование. |

| Ни в коем случае нельзя отождествлять мышление как явление культуры с тем, что происходит в нас, с психологическим. Наоборот, психологическое есть только отражение, с одной стороны, мира мышления, его действительности, мира идеальных объектов, который для человека, как это показал Маркс, столь же объективен и реален, как все остальное, и даже еще более объективен и реален, ибо он в сути своей человеческий и определяет его, и, с другой стороны, мира деятельности, мира взаимодействий, непосредственных столкновений, ситуаций и т.д. Значит, здесь все идет по законам логики, которая есть лишь частный вариант имманентного движения культуры, и это не «Я». Когда я познаю – вперив взгляд в этот логос – законы жизни идеальных объектов и все остальное, то я не себя рассматриваю… Кстати, сюда, в мир идеальных объектов, попадают все естественные науки. Естественные науки потому и смогли игнорировать деятельность, обойти ее, что они сумели построить идеальные объекты, в частности, представили природу как идеальный объект и начали изучать ее законы. Когда я положил перед собой представление о законах природы и начинаю жить по этим законам, следуя им, глядя на них, а не на свою деятельность, я живу в мире натуральной культуры (или натуралистической в этом смысле), в мире действительности абстрактного мышления, идеальных объектов, а не деятельности. И наоборот, чтобы обратиться к деятельности, я должен оторваться от этого мира уже фиксированной культуры, «разуть глаза» и посмотреть, что происходит кругом. Кстати, я ведь настаиваю на значимости обоих этих направлений. Мне чужды формализмы разного рода и чужда идеализация, но только на поляризации того и другого и только на соединении того и другого, то есть на постоянном окультуривании наших ситуаций и на постоянном «оситуачивании» нашей культуры, то есть ее приложении, может сохраняться и существовать человек. А вопросы о том, что он видит в себе, – это уже особый разговор. Я бы дальше обсуждал вопрос о том, когда человек должен отвечать на вопрос, что он есть, и раскрывать себя. Но это уже особая практика самоопределения. Литвинов: Верно ли я понимаю, что мышление, по вашей трактовке, развертывается на внутреннем видении? Нет, неправильно. Это ведь культурная работа. Внутреннее видение – это ваше отражение всего этого. Когда вы приобщаетесь к культуре, то вас долго долго учат, закладывают туда идеальные объекты, потом вы их начинаете видеть. Это результат окультуривания вас. Литвинов: Вы положили в вашу онтологию эти доски планшеты. На каком основании? Это вам исследование подсказало, что их надо туда положить? Вы это на игре наблюдали? Наблюдал в том смысле, что меня как «граблями в лоб» – один раз, другой… Пока я не понял наконец-то. И тогда дело двинулось. |

Литвинов: Иначе говоря, никакой логической необходимости не было для введения этих вещей? Нет, это неправильно. Я могу рассказать вам историю, почему я все таки это сообразил. «Ага, ведь это мы давно знаем, и, больше того, это все знают. Как же я раньше этого не учел? Это ведь всем известно!» И тут начинается филиация этих идей… Мышление для меня есть культурная общечеловеческая работа по развертыванию средств выражения, именно – знаковых форм, конструктивное и прогностически ориентированное развертывание. Вот что такое для меня мышление. Литвинов: Не встает ли перед вами сложнейший вопрос об онтологии, так сказать, этого планшета? Вы его положили, и он задан – там что то должно быть, что то «зелененькое»… Этот вопрос существенен для вас? Да, и я на него отвечаю. У нас есть так называемая «сферно фокусная схема деятельности», куда все это вписывается. Я ведь рассказывал только о части, имея в виду коммуникацию. И мы знаем, что это значит. Это и есть мир культуры. А из чего состоит культура? Культура состоит из значений – идеальных объектов. Это и есть мир значений культуры, который живет в исторических процессах, с одной стороны, трансляции, с другой – развития. Ведь его постоянно строят специальные операторы культуры, культуротехники с помощью культурологов. И это есть тот самый мир значений – наше основное достояние, которое мы все время накапливаем и передаем. Сюда входят все наши орудия, образцы вещей, совокупности наших идей, проектов и т.п. И этот массив живет и развивается. Вы меня спрашиваете: по каким законам? Я отвечаю: по законам человеческой эволюции. Там свои процессы. И я вроде бы отвечаю, что это такое. Литвинов: Я спотыкаюсь на другом: на проблеме индивидуального сознания. У меня это как бы автоматически выскакивает в связи с тем, что у вас для мышления должен быть конфликт. Это то, что мы будем обсуждать в четверг. Вы спотыкаетесь на проблеме индивидуального сознания. А я здесь при чем? Это ваши проблемы! А я с проблемами индивидуального сознания разбираюсь очень просто. Это интересно, но теперь у меня нет там проблем, которые меня бы держали. Я теперь могу и «личность» строить, и теорию сознания строить, я теперь все могу делать – у меня нет таких проблем. Непонятно я отвечаю? Давайте конкретно. Вы кто – оператор культуры или кто то еще? Что вы делаете? Какое у вас мышление и т.д.? Я теперь имею принципиальную методическую схему для объяснения вашего сознания и всего остального. У меня нет больше проблем с психологизмом. Это они у вас потому были, что вам все время надо объяснять, как там быть с миром сознания. А я отвечаю: сознание есть универсальный механизм отражения и соотнесения. Я построил модель сознания, она у меня работает и подтверждается на самом разном материале – это главное. |

Литвинов: Вот вы мне показываете планшеты. А где они еще существуют, кроме доски? Вы скажете «в культуре»? Вам нужен конкретный ответ? В книгах, проектах, в рукописях, в том, что передается через мысль коммуникацию. Сейчас это существует в нашем собрании: через наше собрание сейчас культура течет. Вот где это существует. Литвинов: А конфликт двух индивидуальных сознаний… Обратите внимание, конфликты в сознании бывают, только если это сознание некультурное. Если оно неокультуренное – тогда в нем конфликты. Но за этим для меня стоит реальная проблема. Я вам говорю: поэтому так важны феноменология и феноменальный план. Потому что этот ваш вопрос я теперь должен перевести в другой, а именно: для меня возникает тоже очень сложный и интересный, но уже вроде бы решенный вопрос – проблема соотношения идеальных объектов и феноменального плана сознания, феноменальной действительности. Но Гуссерль, Нейман, Брентано практически уже наметили эту линию. Может быть, она исторически ошибочна, но работать там есть над чем. Таким образом, это для меня проблема идеального и феноменального, и она должна решаться строго и как таковая. Проблема понимания – точно так же, ибо мы потом туда выходим. Данилова: Георгий Петрович, у коммуникантов разные доски, потому что у них культура разная? Нет, просто потому что у них разные парадигматики. У одного – одна концепционная схема, у другого – другая. Один одними схемами онтологии пользуется, другой – другими. Это не просто культура, это то, что они положили в процессе коммуникации. Один положил одно, другой – другое, хотя это и реализация разных культур. Смотрите, я этой доской вырезаю некоторое наличное. Я таким образом культуру как бы удваиваю: появляются культура вообще как «амбар» средств и то, что положено в мышлении в данный момент. А то, что положено в данный момент для мышления, – это уже не культура, а действительность мысли. – Можно ли провести аналогию между вашей схемой и таблицей Менделеева, где были пустые места, но известно, что там должно быть то-то и то-то? Я бы принял вашу характеристику, только кое что бы к ней добавил. Для этого я обсуждал игру на постоянных отображениях совокупности предметов в онтологию и обратно. И мысль моя состоит вот в чем. Вроде бы я построил онтологическую картину, но коммуникации пока там все равно нет. Я говорю: вроде она где то должна быть, но только я ее не вижу. Мне для того, чтобы нарисовать здесь коммуникацию, нужно иметь предметное представление о коммуникации. |