| |

| формат

microsoft word |

| конференция Русская философия в горизонте современного мира/ Софийский университет "Св. Климента Охридского", София, 2009, 15-17 июля |

| смотри также: |

| НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДВАРЕНИЯ |

|

В краткой формулировке темы конференции одновременно

присутствуют два проблемных узла: русская философия и современный мир.

Соответственно, тема предстает сверхсложной. Статья и ее тезисы, фиксируя

проблемный характер темы, не столько имеет в виду дискурсивный план

движения в ней - рассмотрение "помещенного в горизонт", - сколько проблематику

(и критику) организационно-мыслительного плана помещения "русской философии

в горизонт современного мира"(1).

Второе предварение акцентирует собственно "организационно-мыслительный план". В соответствие с ним и, следуя интеллектуальной традиции (и технике) Московского методологического кружка (ММК), тезисы временно переворачивают исходную формулировку темы (чтобы далее вернуть на свое место). |

"Современный мир в горизонте русской философии"

- именно в этой формуле я попытаюсь развернуть тематику конференции.

Это с моей точки зрения отвечает объективным целям, заявленными организаторами,

и выражено моим подзаголовком - "преодоление границ, устанавливаемых

мысли языком и знаком".

Данное усилие интеллекта и духа безусловно характеризует представляемую мысль и школу мысли, вторя Гегелю, по полному понятию. Третье, и последнее, предварение. В соответствие с традицией философских/научных конференций мной были загодя подготовлены тезисы (резюме в транскрипции организаторов конференции). На конференцию я прибыл со статьей, развертывающей положения тезисов и еще только предполагающей течение и развитие интеллектуальных событий в интервале с 14 по 17 июля(2). |

Разумеется, та статья не могла актуально учесть самого хода конференции и конкретного хода мысли ее участников. Соответственно, данная статья для сборника уже включила в себя и "полевые наблюдения" дискуссий конференции, и коррективы первоначального организационного представления, вызванного темой конференции. Может быть, это не в традиции межвузовских философских конференций, но оправдано с точки зрения автора, воспринявшего тему конференции как исследовательскую и организационную задачу. |

| 1. МЕТОДОЛОГИЗИРУЮЩАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСТВУЮЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ. УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ |

|

В этой формуле-образе пока свернут смысл горизонта современного

мира. Также в ней присутствует (пока неявно) механизм освоения и задействования

означенного смысла в работе философа и методолога. Представляется, что

"синтез" ресурсов философии и методологии только и может быть сегодня

условием рассмотрения современного мира в горизонте какой-либо философии

и методологии. И обратное: обеспечивать современный мир философским

и методологическим горизонтами. Последнее мне представляется как принцип

в последней инстанции. Я исхожу из убеждения, что мир более ни в чем

не нуждается, все остальное он произведет как бы рутинным способом.

Все, кроме своей метафизики. Рутинно - значит немыслительно.

|

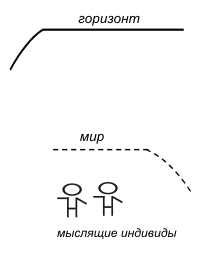

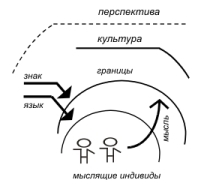

Чтобы введенный образ мира(3)

сразу же стал предметом рассмотрения, выражу его в виде рисунка (рис.1).

На нем собраны основные, по замыслу, предметы мысли, и, как предметы мысли, они будут развертываться и конкретизироваться согласно организационно-мыслительному акценту статьи и тезисов. Следовательно, фигурки-символы человеческих индивидов, изображаемые в наших рисунках, должны взять на себя работу актуальной компенсации интеллектуального дефицита "современности", либо озаботиться историческими изысканиями былых интеллектуальных ресурсов(4). |

Итак, мир (существования)

человека есть производная от метафизического, выражаемая

емким словом "горизонт". Данная производная метафизики приводится также

к формам мифологической, религиозной, научной, гуманитарной… Тем самым

означается, что "горизонт" не есть полагаемое в индивидуальном акте, а

есть историческое и культурное свершение. Мысль индивидов на данном рисунке есть несовпадение представляемого мира, здесь и теперь, и мира полагаемого, его исторического горизонта. Другими словами, философская и методологическая мысль имеет дело с обнаружением/устанавливанием "зазора" - между представляемым (актуально) и полагаемым (историей и культурой). |

|

|

|

|

В первом тезисе и его зарисовке изображены начальные

условия интеллектуальных усилий мыслящих индивидов - философствующего

Методолога и методологизирующего Философа(5).

"Синтетические" имена даны им умышленно. Философия и методология уже

не вчера взаимоопределяют друг друга. А если это не "прикладные" и не

"школьные" философия и методология, то провести между ними раздел -

значит отъять методологическое у философии и философское у методологии.

"Правда, надо все-таки отвечать на вопрос, что такое философия (и методология, - вставка В.С.) в нашем понимании. Определим ее максимально широко как изощрение наличных и создание новых возможностей мышления, тогда никто из тех, кого культура помнит как философов (и методологов, - вставка В.С.), не будет исключен из "ряда"(6). |

Двумя парными именами назван искомый синтез интеллектуальных

ресурсов, примером которого будет выступать Московский методологический

кружок. Соответственно, рисунок-1 в первом приближении изображает в

самом общем и принципиальном виде его "устройство".

Последующее изложение будет отправляться именно от изображаемых предметов мысли, а не высказываемых. Словесная форма (каждый раз до определенного момента) будет преимущественно следовать знаковой, а не предшествовать ей и, следовательно, как бы всецело опираться на изображение(7). Если мне это с точки зрения Читателя удастся, то будет свидетельствовать об онтологичности и объективности изображенных "предметов", а также о категориально-понятийной состоятельности вводимых для них разграничений и сопоставлений. |

Говоря попросту, я здесь исхожу из установки,

что до поры до времени можно не отвлекаться за границы листа с введенными

фигурками, а только как можно внимательнее следить за их взаимодействием.

Конечно, мысль время от времени все же будет соскальзывать с листа и, возвращаясь, привносить в отношения наших идеальных индивидов постороннее и внешнее. Привнесенное должно декларироваться в соответствие с принятыми протоколами (в форме библиографий, ссылок, цитирования, обозначения источников аргументации, круга авторитетов, области контр-примеров…). Все декларируемое, хотя и необходимо, но не в состоянии являть сущность или подменять сущность собою. Сущностью здесь полагается мысль. |

| 2. МЫСЛЬ: ГРАНИЦА И ПЕРСПЕКТИВА |

|

Искомый ресурс требуется для работы с "зазором", а именно,

с интеллектуальной неудовлетворенностью и неудовольствием духа различными

рассогласованиями метафизики (онтологии) и ее производным - представляемым

(артикулируемым и объективируемым) - миром. В частности, с рассогласованием

между картиной мира, пред-ставляемым миром, и феноменом

мира, вос-принимаемым миром. Рассогласование имеет корни

в расходящейся интеллектуальной специализации - философской и методологической.

|

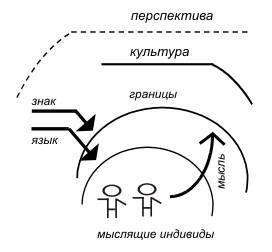

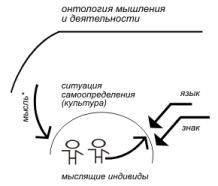

Для изображения этого положения следует дополнить рисунок-1

и корректно переинтерпретировать его фрагменты. Восприятие как чувственное

восприятие и как созерцание мыслимого укоренено в "перспективе". Вне

"перспективы" взгляд вообще невозможен, а его возможенность обеспечена

и обусловлена той или иной культурной традицией(8).

|

В соответствие с данной интерпретацией мысль в своем интеллектуальном движении/вuдении устремляется в открывающуюся перспективу, но вынуждена иметь дело с границами (рис.2). Вернее, в своей перспективе имеет только и только границы, в организационном и практическом залоге - со своей ограниченностью. Достаточно указать на два механизма ограничения - языковой и знаковый. Оба механизма принадлежат культуре, частью которой являются философия и методология. |

|

|

|

|

С некоторой долей условности и философию, и методологию

далее можно усматривать в изображенных индивидах(9).

В них также можно усматривать интеллектуальное сопротивление "диктату"

языка и знака. Сопротивление предпринимается в форме аналитической философии,

теории и философии языка, феноменологии и семиотики, тяготеющей к "общей"

философии и методологии.

Дополнительное уточнение. Рисунком-1 "мир" (мыслящих индивидов) изображен в виде нерасчлененном и потому как бы целостным. |

В рисунке-2 исходного "мира" уже нет. На его месте

возникает расчлененное пространство (только в топологии данного изображения).

Расчленения, как следует из изображения, заданы "культурой" и "границей". Теперь можно сказать, что это два "мира" - "мир жизненный", в языковых и знаковых ограничениях "культуры" и "мир мыслимый", охватывающий первый и в пределе совпадающий с "культурой" (здесь в ее роли метафизики)(10). |

В так изображенной перспективе философия и методология по отдельности выступают механизмами культурного расчленения мира, вступая в конфликт со своей же метафизикой (как требованием и пред-полаганием целостности мира)(11). Требуется иная перспектива. |

| 3. ПЕРСПЕКТИВА МЫСЛИ: ОНТОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |

|

Следующий тезис обращен к методологизирующему Философу,

соответственно исходя от философствующего Методолога. Основой тезису

служит ретроспективное изложение В.Я.Дубровским строительства онтологии

деятельности в Московском методологическом кружке.

Изложение облечено в форму стадий становления методологической рефлексии: "(а) конструирование онтологической картины, представляющей мир как таковой, |

(б) рефлексивное погружение мышления в мир, интерпретируемое

в категориях онтологической картины,

(в) рефлексивное погружение мира в мышление с интерпретацией онтологической картины как понятийной конструкции, (г) рефлексивное замыкание мышления различными рефлексивными отождествлениями - с деятельностью, с мышлением в деятельности, с деятельностью в мышлении и с саморефлексией мышления"(12). |

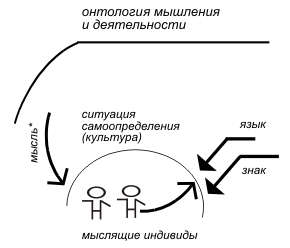

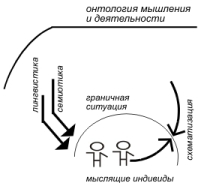

Прежде, чем ввести в рисунок данное изложение становления методологической рефлексии (и, главное, ее механизмов(13)), прибегну к следующему уточнению и переинтерпретации. Два мира, уже действительные в рамках предыдущего изображения как еще одной (и единой) действительности, теперь фактически отображаются в двух действительностях. Они выступают как две различные мысли о мире (рис.3). |

|

|

|

|

Первую означу как "живую" мысль, непосредственную в

своих языковых и знаковых выражениях, вторую - как мысль, рефлектирующую

языковые и знаковые ограничения, налагаемые культурой на первую. Связывает/разъединяет

теперь их специфическая граница - ситуация самоопределения, а в другой

фигуре речи - ситуация самоограничения или очерчивания своих пределов.

Ситуация самоопределения/самоограничения как содержание (и со-держание) мира, истолковывается здесь как знаково-языковая по "материалу" и, одновременно, в плане знаково-языковых "средств" актуального события (и со-бытия)(14). При этом, как уже было отмечено, она есть не что иное, как производная от метафизики. Если метафизика возводится на основании детерминизма - "закона" и "законосообразности", то феноменально мир будет полниться и исчерпываться ситуациями определенного толка. Если метафизика и заключаемые ею онтологии основываются на идеях творения - еще до различения "божественного" и "человеческого", то мир состоится ситуациями также определенного толка. Но это уже будут другие ситуации и другой мир. Каков мир "на самом деле", если это мир мыслящих? Быть ему конвенцией (мыслящих) по поводу своих онтологических полаганий и допущений? Быть ему смесью и взвесью таковых, вершимых историей? Выстраиваться метафизическими иерархиями по праву силы, ума, силы ума? Материал "Истории безумия" Мишеля Фуко - хороший фон для этих вопросов. И не только его "Истории безумия". |

Философская культура в состоянии продолжить этот ряд

вопросов сколь угодно долго. Методологическая культура в состоянии произвести

здесь сколь угодно (интеллектуальных) комбинаций и (разумных) версий.

На то и даны им "язык" и "знак". И на то даны им "язык" и "знак", чтобы

окончательный ответ - философский или методологический - встретился

с новым вопросом.

В ситуации самоопределения, а другими словами, в рамках культуросообразности методологии и философии, рефлектирующая мысль производит (здесь формально) всю мыслимую спецификацию знаково-языковых ограничений непосредственной мысли. Ограничения накладываются на мысль, согласно рисункам 1 и 2, стихийным и целенаправленным "параллелизмом" ее - мысли - формы и содержания(15). Параллелизм, как широко утвердившийся в интеллектуальных разработках логико-эпистемологический принцип, критически зафиксирован в исследованиях ММК и методически развернут в ряде сообщений для Комиссии по психологии мышления и логике Академии педагогических наук РСФСР и Общества психологов СССР(16). В данном контексте указанный принцип значим с точки зрения формальных и содержательных отношений языковых и знаковых средств мысли. Предельный вариант параллелизма, а потому принципиальный в плане интеллектуальной философско-методологической дисфункции, состоит в изоморфизме строения языка и мира, знака и мира(17). Я не слишком ошибусь, предполагая, что целый ряд других обстоятельств интеллектуальной дисфункции неявно подпадают под действие данного принципа. |

Укажу на два обстоятельства, отрицательно

для культуры "регулирующих" ситуации самоопределения/самоограничения.

Это (1) довление "натуральной" онтологии, сжимающее границы мира мыслящих, и (2) субъект-объектное отношение, сводящее мир в онтологическом и логическом смысле вообще к точке (см.Приложение: Литвинов В.П. "Проблема языка в философии ХХв."). История Московского методологического кружка может быть представлена как последовательное преодоление параллелизма формы и содержания мышления (специально оговорюсь, что имплицитно и эксплицитно его история имеет более, чем одну историческую линию). В нашем контексте иллюстративна линия, открывающая данный тезис - "история" онтологии мышления и деятельности Г.П.Щедровицкого (в версии В.Я.Дубровского). Вернусь от этого важного замечания к перипетиям "живой" мысли и рефлектирующей. В онтологической перспективе мышления и деятельности рефлектирующая мысль производит здесь, в ситуациях культурного самоопределения, необходимую сумму различений языкового и знакового, а также языковых и знаковых различений форм и содержаний мышления. Данная сумма, как спецификация дисфункций, становится для рефлектирующей мысли опорой. Рефлектирующая мысль, осознав работу "культуры", в негативном и позитивном действии на мысль непосредственную, снимает метафизический смысл с "культуры" и полагает ее саму же в метафизику/онтологию мышления и деятельности. |

| 4. ПРЕДПРИЯТИЯ

И ПРАКТИКИ МЫСЛИ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАНИЦ И ГРАНИЧНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ |

|

Методологизирующая философия не ограничивает себя объяснением

мира и культуры. Тем более, философии и методологии в них, тем более,

в феноменально-эмпирическом виде. Методологизирующая философия отказывается

от редукции одного феноменально-эмпирического к другому, устремляясь

к "глубинному объяснению". Устремление изначально философское, и потому

облечено в "вопрос о глубинном".

|

Устремление по направленности методологическое, и потому

ответы таковы: это есть мышление, это есть деятельность, это есть мыследеятельность.

Ответы даны в организационной форме, предельно абстрактны, и потому

истинны, а более эмпиричные и конкретные - ложны(18).

Этот тезис в отличие от предыдущего обращен к философствующему Методологу, соответственно исходя, от методологизирующего Философа. |

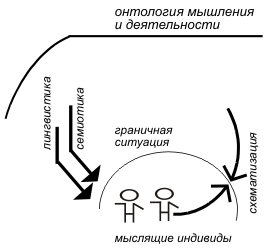

А если использовать теперь вместо имен

нарицательных имя собственное - предприятия и практики мысли Московского

методологического кружка. Тезис практически в явном виде (рис.4) уже содержит изображение предприятия и практики мысли философствующей методологии и методологизирующей философии. |

|

|

|

|

Теперь весь введенный ряд изображений (рисунок

1-4) иллюстрирует данный тезис, но с учетом ответа о существовании

мира с философией и методологией в нем, ответа, уже данного методологизирующей

философией. Направляется этот ряд изображений ответственностью за утверждение

об истинности. Это - предприятие мысли ММК. Главное в нем - построение

онтологии мышления и деятельности как условия, в котором мир

объективно целостен ситуациями самоопределения.

Целостен как культура, в которой язык и знак выражают мысль, а язык и знак промыслены (рисунок-3)(19). Целостен, поскольку так существующая культура в нем имеет перспективу - расширяющиеся установления мысли-языка-знака в их взаимодействии (рисунок-2). Целостен, в конце концов постольку, поскольку это - мир мыслящих (рисунок-1). "Помимо" мышления, коммуникация в нем - это мысль-коммуникация, а действие - мыследействование(20). Если приведенные выше построения подобной онтологии в исходном смысле слова метафизичны - т.е., оставляют мир как бы за собой, после себя, а в современном философском смысле - выступают на первый план, тогда в методологическом смысле данная метафизика перестает быть "лишь" метафизикой в расхожем смысле, становясь мыследеятельностной онтологией. |

Мыследеятельностной в том смысле, что сама предстает

для мыслящих практикой, обязывающей к практикованию языка

и знака, в своем пределе одновременно являющих содержание и определяющих

рамку онтологической картины. И постольку именно таковое практикование

языка и знака составляет первую реальность мира. Первую - потому что

язык и знак практикуются в мысли, в мысли-коммуникации и в мыследействовании.

Это также значит, что данный "набор" практик, безусловно, относится к граничной ситуации проявлений мысли и духа. В контексте данных тезисов она, граничная ситуация, это - фундаментальная практика Московского методологического кружка, всегда ведущего интеллектуальный поиск на границах. Граничная интеллектуальная ситуация - это интеллектуальные характер и лицо ММК в философствующей методологии и методологизирующей методологии. (...) При всем пафосе моего изложения, выражаемого как "преодоление границ языка и знака", онтология мышления и деятельности есть не в последнюю очередь онтология граничных установлений мысли(21). Укажу на два принципиальных. На рисунке-4 все, заключенное в рамку онтологии, может трактоваться без ущерба для философско-методологического смысла онтологии как ситуация схематизации. |

В самом общем виде ситуация схематизации

проявляется в озадаченности артикулированием содержания. В данном случае

- в озадаченности "миром". В этой озадаченности приемы предметного (парадигматического)

выражения выводят нас к оперативным границам привлекаемых языковых и знаковых

средств (возможностям одноименных оперативных систем культуры). Оставаясь

"внутри" границ, мы подвергаем ревизии или переинтерпретации культурные

значения и функции используемых единиц языка и знака(22)

. И это понятно, т.к. язык и знак этого мира и его культуры создаются и воссоздаются для представления нами мира в его же (культурных) границах. И напротив, язык и знак, как оперативные системы культуры, дефициентны и дисфункциональны для "по-граничного", "транс-граничного" представления этого же мира(23). Поэтому не удивительно, что в граничных ситуациях мы сдвигаем как бы с привычных позиций роль языка и знака, более того, подвергаем их культурно-нормативную роль радикальной перефункционализации. В одном пределе - вплоть до аутентификации и функции идиолекта, когда артикулируемое содержание начинает существовать в себе и для себя, вне горизонтов, перспектив и ситуаций самоопределения. В другом пределе - вплоть до полного выхолащивания значения или до "всеобщей" абстракции, уже ничего содержательно не говорящей о мире(24). (...) |

|

|

|

Философия и методология, принадлежа этому миру, призваны,

тем самым, говорить о мире(25).

Говорить о мире возможно, если мир представляется в виду горизонта.

Созерцание и представление вне вида горизонта обессмысливают сами себя(26).

Здесь подразумевается простая вещь. Говорить (только) в

мире - это перестать быть философией и методологией.

Это значит - перейти на "естественный" (обыденный) язык, обратиться к "естественному" (натуральному) знаку и, тем самым, стать неразличимой частью и языка и знака, а следовательно - культуры и мира. Подобное самоопределение вполне уместно, но мир тогда лишается возможности различать себя. Он становится онтологической условностью, конвенцией, принимаемой в "диалогах о мире". На рисунке-1 мир обозначен пунктирной линией - мнимостью, вынужденной необходимостью коммуникантов определять себя в открытых горизонтах смысла и содержания своего существования. Философско-методологическая точка зрения оценивает данную знаково-языковую парадоксальность(27) ситуации схематизации как нормальную и рабочую(28). |

Философско-методологическая - здесь значит проблематизирующая.

Действительно, проблематизация какого-либо положения мира - это, в конечном

счете, всегда полагания и утверждения о мире. Такого рода

усилия мысли и духа неустанно испытывают границы мира, которые противостоят

им только и только как знаково-языковые. А это значит, как самые прочные.

В рисунке-2 следует видеть два рода границ. Одни предзаданы, предложены мыслящим индивидам, обретающимся в "мире" актуального языка и знака. В их границах даже не вполне удобно говорить о мысли, а если все же судить о ней, то как онтологически излишней. Границы другого рода производны от усилий мыслящих индивидов. Отталкиваясь от графики (топографики) рисунка, можно определить границы второго рода как "расширение" смысла и значения единиц языка и знака. Перспектива расширения, тем не менее, обусловлена и ограничена культурой - общественным признанием "новых" структур смысла и конструкций значения, предлагаемых наличной системе языка и знака(29). Итак, философско-методологическая проблематизация (с приданными ей онтологической аналитикой и критикой) возможна лишь при условии выхода "за" оперативные границы наличных оперативных систем культуры(30). |

Здесь рабочим интеллектуальным процессом

выступает уже не переинтерпретация значений и не перефункционализация

данных систем и их единиц с целью "предметного" выражения артикулируемого

содержания, а конструирование содержания, до того не имевшего прецедентов

выражения. Или его конструирование в отсутствие опыта артикуляции. (...) Последнее, как показывает опыт ММК, вовсе не мистика, а именно схематизация граничных условий - практикование языка и знака как таковых, воссоздание их субстанциональной и конструктивной природы. Обобщая, следует признать, что подобная практика и есть собственная практика философии и методологии, а осознание "современного мира", его "горизонтов", места "философии" полностью подпадает под второй тип ситуации схематизации - под философско-методологическую. |

|

|

| ПРИЛОЖЕНИЯ |

|

|

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |

| В.Я.ДУБРОВСКИЙ

ОНТОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.П.ЩЕДРОВИЦКОГО |

|

<…> Схема 1. Сущность философии - мышление о мышлении

о мире

На первой стадии предполагается реальное существование мира и конструируется онтологическая картина, представляющая мир как таковой, независимый от мышления. В методологии таким представлением является онтологическая картина человеческой деятельности. <…> Снимая философское мышление, методология сохраняет его сущность - мышление о мышлении о мире, т.е. сущностью методологии является рефлексия. Отличительной чертой методологической рефлексии является ее "прожективность" - практическая направленность на предстоящие мышление и деятельность <…> |

Схема 2. Рефлексивное погружение мышления в мир

На второй стадии само мышление рефлексивно погружается в мир, интерпретируясь в категориях онтологической картины. <…> "Надо было это мышление положить как объект в мир. <…> Для меня это означает, что надо было этот объект положить в деятельность, в мир деятельности"(31). <…> Схема 3. Рефлексивное погружение мира в мышление На третьей стадии мир рефлексивно погружается в мышление и онтологическая картина интерпретируется теперь как понятийная конструкция, как правило, требующая дальнейшего развертывания. <…> Погружение мира в "субстанцию" мышления "влечет за собой другую концепцию мира. <…> Мир есть то, что мы мыслим, а не то, что реально"(32). <…> |

Схема 4. Рефлексивное замыкание методологического

мышления На четвертой, завершающей стадии становления, мышление рефлексивно замыкается путем различных рефлексивных отождествлений. В методологии - это взаимные отождествления деятельности, мышления в деятельности, деятельности в мышлении и самой саморефлексии мышления. Таким образом, деятельность оказывается и тем, что познается, и тем, что проектируется, и тем, что организуется. Оформившись, рефлексивное замыкание создает пространство рефлексивных переходов между различными уровнями мышления, позволяя использовать рефлексию не только как средство организации мышления и деятельности, но и как механизм их развития <…>. |

|

|

|

| источник -

http://www.consultlib.nm.ru/ (схемы даны в исполнении автора) |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |

|

|

| Г.П.ЩЕДРОВИЦКИЙ СХЕМА МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ - СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЕ СТРОЕНИЕ, СМЫСЛ И СОДЕРЖАНИЕ |

|

<…> Основная принципиальная схема мыследеятельности

(МД) содержит три относительно автономных пояса, расположенных по горизонталям

один над другим:

1) пояс социально организованного и культурно закрепляемого коллективно-группового мыследействования (обозначается символом мД), 2) пояс полифонической и полипарадигматической мысли-коммуникации, выражающейся и закрепляющейся прежде всего в словесных текстах (обозначается символом М-К), и 3) пояс чистого мышления, развертывающегося в невербальных схемах, формулах, графиках, таблицах, картах, диаграммах и т.п. (обозначается символом М). Центральным в этой трехпоясной системе является пояс М-К, так как именно он соединяет в одно целое правую и левую части схемы, а два других пояса могут рассматриваться как лежащие по разные стороны от оси М-К. |

Это принципиальный момент в плане определения места

и функций М в системе МД и его отношений к поясу мД: каждый из названных

поясов имеет свою специфическую действительность, которая может становиться

тем местом, куда проецируется содержание других поясов, и, таким образом,

основанием для автономизации и обособления каждого из них в редуцированную

систему МД.

При таком рассмотрении действительность М оказывается вторым пределом, ограничивающим систему МД и лежащим как бы напротив действительности мД, разворачивающейся непосредственно на реально-практическом материале человеческой жизнедеятельности. И это обстоятельство точно соответствует тому, что мы можем фиксировать феноменально: плоскость доски или бумаги, на которой мы зарисовываем схемы, формулы, графики, таблицы и т.п., |

выражающие идеальное содержание М, противостоит,

если рассматривать ее относительно оси М-К, реальному содержанию и миру

мД. <…> У каждого пояса МД есть своя специфическая действительность и между этими тремя типами действительности в принципе неверно устанавливать отношения тождества: как правило, они отображаются друг на друга в процессах понимания, интерпретации и рефлексии, и это может делаться каждый раз только за счет переоформления одного в другое. А содержание каждой из этих форм будет появляться в результате вторичной рефлексивной фиксации уже совершенного отображения. Но в некоторых случаях организованности содержания просто переносятся, буквально "перекладываются" из одной действительности в другую, не претерпевая при этом никаких изменений, даже изменений функционального смысла и функциональных трактовок в рефлексивном метазнании. <…> |

| источник - Г.П. Щедровицкий. Избранные труды. М., 1995; Г.П. Щедровицкий. Мышление. Понимание. Рефлексия. М., 2005 |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |

|

|

| Г.П.ЩЕДРОВИЦКИЙ ПРИНЦИП "ПАРАЛЛЕЛИЗМА ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ МЫШЛЕНИЯ" И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |

|

<…> 2. Процесс реального мышления всякий человек начинает

с фиксации определенного "положения дел" в действительности (в определенных

ситуациях такой действительностью могут быть сам язык, поступки, мысли

и чувства других людей и т.п.), а "передачу своих мыслей" - с описания

этой действительности в языке. При этом, строя и высказывая определенные

предложения, он основывается на "усмотрении" определенных элементов

и связей в этой действительности, т.е. на "выявлении" области обозначаемого.

Таким путем образуются не только отдельные исходные предложения, но и сложные цепи предложений, составляющие рассуждения. Точно так же понимание языковых выражений, высказываемых другим человеком, невозможно без "мысленного обращения" к области обозначаемого и своеобразной "реконструкции" тех элементов и связей из этой области, которые обозначены в соответствующих языковых выражениях. |

Таким образом, в общем случае в реальный процесс мышления

входит в виде важнейшей (и, по-видимому, самой важной) составной части

определенное "движение" в области обозначаемого, выделение его элементов,

отношений, объективных связей.

Но это означает, что при графическом изображении процессов языкового мышления или их продуктов - мысленных знаний - мы должны прибегнуть к особым, как бы двухплоскостным фигурам вида(33) (схема-1). Изображение мышления в виде такой двухплоскостной фигуры в сочетании с дополнительными соображениями о том, что каждая плоскость складывается из множества единиц и между единицами из этих двух плоскостей существует отношение обозначения или "замещения"(34), позволяет применить для описания мышления категорию "форма - содержание" в том ее понимании, которое было выработано К.Марксом в "Капитале" при анализе структуры производственных отношений буржуазного общества. Согласно этому пониманию замещаемый элемент подобной структуры (на нашем чертеже - находящийся слева) может быть определен как содержание, а замещающий элемент (правый на чертеже) - как форма. |

Применяя эти определения к фигуре (1),

изображающей языковое мышление, мы приведем ее к виду (схема-2).

Вопрос о том, что представляет собой обозначающее в языковых выражениях, или, иначе, их знаковая форма, фактически, не вызывает споров; почти все соглашаются с тем, что это - звуки, движения, графические значки, а в самом общем случае - любые предметы и явления. Но значительные разногласия возникают в вопросе, что такое знак. Чаще всего знак отождествляют с обозначающим, или со знаковой формой. Такое понимание исключает функциональный подход к исследованию знака и порождает целый ряд трудностей в объяснении природы языкового мышления (в частности, омонимы в русле такого понимания должны рассматриваться как тождественные знаки). Иногда знаком называют всю структуру (1) или (2), включая в него и обозначаемое или содержание. |

|

|

|

|

|

|

Это противоречит обычному пониманию отношения между

знаком и обозначаемым и, кроме того, как было показано(35),

при учете других характеристик мышления с необходимостью приводит к

ненаучным идеалистическим выводам такого рода, пример которых дали В.Шуппе

и Н.Лосский. Остается третье возможное понимание, которое мы и принимаем:

знак есть образование вида (схема-3).

Здесь трудным для понимания кажется отождествление значения знака со связью между обозначающим (знаковой формой) и обозначаемым (содержанием). |

Эти природные явления становятся знаками, включаясь

в известных ситуациях в определенную деятельность человека, и остаются

знаками, поскольку они вновь могут быть включены в такую же, строго

фиксированную, общественно-закрепленную деятельность, т.е. поскольку

они потенциально "остаются" внутри нее. Но тогда значение знака (собственно,

и создающее его специфику как знака, создающее его "знаковое лицо")

есть не что иное, как то, что возникает в результате определенной деятельности,

определенного способа использования природных явлений, образующих

материал знака, в определенных общественных ситуациях.

|

Изображение значений знаков в виде черточек связи является тогда лишь особым, весьма условным способом обозначения той деятельности, которая эти значения создает, и чтобы раскрыть суть и природу значений необходимо, следовательно, проанализировать природу и суть этой деятельности(36). <…> |

| источник - Г.П. Щедровицкий. Избранные труды. М., 1995 |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |

|

|

| В.П.ЛИТВИНОВ

ГУМАНИТАРНАЯ ФИЛОСОФИЯ Г.П.ЩЕДРОВИЦКОГО |

|

М.: ННФ "Институт развития им.Г.П.Щедровицкого", 2008 |

|

<…>

Проблемы языка в философии XX века Уже в XIXв., его второй половине, по крайней мере некоторые авторы, как Кьеркегор, Маркс, Ницше, решительно поставили под сомнение претензию научно-познавательного разума на универсальность. Двадцатый век характеризуется умножением рациональностей с сопутствующей критикой гносеологической традиции. В зазоре между "объектом" и "субъектом" начинает обнаруживать себя и требовать своего обсуждения язык, и он оказывается гораздо более сложным предметом, чем казался, пока его можно было не замечать. (с.39-40). <…> Знак: семиотика и семантика Заявление, что Щедровицкий разобрался с "мистикой знака" [Литвинов 2005], должно звучать не как решение, а как задание на разработку темы: он это действительно сделал, но что именно он сделал и как? Чем самым он "разобрался с мистикой"? И очевидно, заметим это сразу, что его философия знака - не просто значительный вклад в семиотику. Отсюда, от понятого феномена знака, ведет путь к моделированию предметов, уразумеваемых в онтологии множественных действительностей, всего того, что активно цитируется как "тройное Г" Щедровицкого: стяжка гетерогенного - гетерохронного - гетерархированного в аналитике коммуникации, мышления и, по сути, любой антропологической проблематики. (с.115-116). <…> |

Человеческий мир

Отвлечемся на время от основной линии наших размышлений, чтобы прояснить смысл самой фигуры заупокойного афоризма: "Бог умер" (Ф.Ницше), "Человек умер" (М.Фуко), "Язык умер" (Ж. Деррида), "Наука умерла" (Г.П.Щедровицкий). Поскольку в реальности ничто не умерло, попробуем расшифровать метафору смерти в этой семантической фигуре. "Бог умер", очевидно, не значит, что Бог до XIX в. был или жил, а потом перестал быть или жить (по Ницше, от избыточной любви к человеку). Бог как абсолютное первоначало в парадигматике нашего смыслообразования "умер", т.е. перестал значить то, что он значил. Это произошло с нами, а не с Богом. И человек как альтернативное Богу первоначало в парадигматике смыслообразования (в "гуманизме") перестал значить то, что он значил, и смысл его рассеялся настолько, что трудно собрать его в одной схеме. То же, очевидно, с "языком" по Деррида и "наукой" по Щедровицкому. Итак, "человек умер", констатирует Фуко, остаются "структуры". Или "системы", но на структуралистский манер, и в этом фактически солидарны между собой Альтюссер и Луман - но не Щедровицкий, хотя он тоже в достаточной мере структуралист. |

Говорить про человека в традиции философской

антропологии (или "гуманизма") - все равно что говорить про все, и в этом

фактически солидарны между собой Хомский и Луман, для которых научное

знание о человеке возможно только по частям; но не для Щедровицкого, который

тоже ученый, когда надо, но ученый, знающий, что "наука умерла". Может быть, вопрос о человеке (и о мире, - добавлено В.С.) вновь обретает реальный смысл, когда умирает наука как абсолютный законодатель рационального мышления? Нельзя мыслить научно по поводу человека (и мира, - добавлено В.С.)? Пусть так; но это не значит, что по поводу человека (мира, - добавлено В.С.) нельзя мыслить вообще. Познающее мышление сегодня - лишь одна из рациональностей, есть еще феноменология, британская аналитика, обновленная герменевтика и, наконец, СМД-методология. И если есть области значимой практики, где вопрос о человеке (и о мире, - добавлено В.С.) не по частям, а в принципе неустраним, значит, оставим Фуко его истину, но за ним не пойдем. В частности, именно так мыслил проблему человека (и мира, - добавлено В.С.) Щедровицкий. <…> |

| источник - В.П.Литвинов. ГУМАНИТАРНАЯ ФИЛОСОФИЯ Г.П.ЩЕДРОВИЦКОГО/ ННФ "Институт развития им.Г.П.Щедровицкого", 2008 |

|

|

| (1) - Сегодня планы помещения русской философии в "горизонт современного мира", до этого вполне скрытой не только от зарубежной/мировой интеллектуальной жизни, но и от российской/советской, вынашиваются и реализуются несколькими интеллектуальными центрами. Один из них - Институт развития им.Г.П.Щедровицкого. Вне сомнения, как бы одна и та же русская философия, будучи вынесена "вовне" различными русскоязычными интеллектуальными сообществами, предстает вполне различными русскими философиями. Опущу здесь международные и зарубежные (по отношению к России) проекты. | ||

| (2) - С исходными тезисами и статьей к конференции можно ознакомиться в архиве сайта PRISS-laboratory (http://priss-laboratory.net.ru/T.E.X.T.S.-/smd-scheme_sophia-article_2009.htm). | ||

| (3) - Стереотипной характеристикой "современного мира" служит извечное сетование, выражаемое как "уход больших мыслителей". Как ни странно, современники везде и всегда правы, констатируя этот одновременно эмпирический и мистический факт. Здесь я напомню только годы жизни Георгия Петровича Щедровицкого, на протяжении 40 лет возглавлявшего Московский методологический кружок: 1926 - 1994. | ||

| (4)

- К слову, большинство

докладов, заявленных на конференцию и прочитанных ей, тяготело ко второму.

Один из немногих докладов, ориентируемый первым, Елены Прибытковой - "Право

как "этический минимум…". В нем синтезируются социально-философская мысль

и мысль юридическая (в функции методологической). Забегая вперед, отмечу, что обсуждение этого доклада наиболее ярко продемонстрировало профессионально-языковые границы во (взаимо-)понимании болгарских и российских участников конференции. |

||

| (5) - Индивидом в данном изображении значится организационная категория, следовательно, подразумевается и отдельная человеческая особь, и индивид множественный. | ||

| (6) - Литвинов В.П. Гуманитарная философия Г.П.Щедровицкого. М.: ННФ "Институт развития им.Г.П.Щедровицкого", 2008: с.15-16. | ||

| (7) - Г.П.Щедровицкий подчеркивал: говорить нужно не о том, что знаешь, а о том, что нарисовано. От себя добавлю: говорить о нарисованном, как об условии построения требующегося знания и его фактического, здесь и теперь, предъявления. В данной манере мыслить "язык" выступает иллюстрацией "знака", что не вполне привычно "традиционной" мысли (даже традиционно философской). Манера для подавляющего числа случаев чрезвычайно эффективна, но требует большего интеллектуального напряжения (в придачу с вниманием, строгостью и сосредоточенностью на "предмете"). | ||

| (8) - Подобные культурные традиции, обобщаемые как иконические (О.И.Генисаретский), повсеместно прослеживаются историей, антропологией и географией. Метафора пещеры Платона - тоже о зависимости взгляда от иконических основ восприятия и представления. | ||

| (9) - Говорить об условности необходимо, т.к. индивидуация исторических и культурных типов мысли - философской и методологической - предполагает целый комплекс реконструктивных или проективных процедур. В него по определению входят вопросы социальной и технологической кооперации интеллектуальных процессов, средств и их носителей. Здесь этого я касаться не буду. Только укажу в согласие с материалом статьи на одну из важнейших индивидуаций - кружок (Венский, Московский…). | ||

| (10) - Противоположное - совмещение "культуры" с "границей мира" - должно трактоваться как субкультура (во всей полноте негативного и позитивного смыслов). | ||

| (11) - Данное положение составляло центральный тезис доклада Леонида Лукомского "Платонические основания учения о всеединстве в русской философии". Если позволено, Л.Лукомский в графикации приводимых мной фигур вполне подводится под знак "методологизирующий Философ" - один из знаков синтеза философии и методологии. | ||

| (12) - Интернет-ресурс: http://www.consultlib.nm.ru. См. также Приложение: Дубровский В.Я. "Онтология мышления и деятельности Г.П.Щедровицкого". | ||

| (13) - Механизмы, следуя данному тезису, должны принадлежать методологизирующей философии. | ||

| (14) - Префиксом "со-" я подчеркиваю исходную множественность и многопозиционность феноменальных проявлений и эпистемологических объяснений мира, уже закрепленных графикой данных тезисов - мир и его проблематика может быть представительствована и свидетельствована "двумя", но никак не одним. Другими словами, исходной клеточкой выступает именно взаимодействие - коммуникативное, деятельное… Например, "ячейка" в социологии Зиновьева, "диалог" Бахтина, "коллективная мыследеятельность" Щедровицкого… | ||

| (15) - "Параллелизм" во многом основан на приеме т.н. формальной онтологизации (о ней см. в сноске ниже). В отличие от "содержательной", формальная онтологизация приписывает знаковой форме, а точнее, конструкции значения, онтологический статус. При том, что конструкция значения (знание, понятие, знак…) не строилась как онтологическая. | ||

| (16) - Щедровицкий Г.П. "Принцип "параллелизма формы и содержания мышления" и его значение для традиционных логических и психологических исследований" // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995. См. также Приложение. | ||

| (17) - Если, конечно же, исходить из положения о философии, как "мышления о мышлении о мире". Параллелизм же сводит философию к усеченным положениям "мышления о мире" и "мышления о мышлении". Второй вариант оценивается В.Я.Дубровским более высоко, Аристотелем же вообще приравнивается к Богу. | ||

| (18) - Щедровицкий Г.П. Философия, методология, наука // Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М.: Школа культурной политики, 1997: с.546. | ||

| (19) - См. Миф языка, миф знака // Литвинов В.П. "Гуманитарная философия Г.П.Щедровицкого", М.: ННФ "Институт развития им.Г.П.Щедровицкого", 2008 | ||

| (20) - Смотри Приложение: Щедровицкий Г.П. Схема мыследеятельности - системно-структурное строение, смысл и содержание // Г.П. Щедровицкий. Избранные труды. М., 1995; Г.П. Щедровицкий. Мышление. Понимание. Рефлексия. М., 2005. | ||

| (21) - См. Приложение: Щедровицкий Г.П. Схема мыследеятельности - системно-структурное строение, смысл и содержание. | ||

| (22) - В своем устном сообщении, имея в виду определенную часть докладов конференции, я интерпретировал данное положение как "принудительная тематизация". Действительно, их названия и содержание вполне могут объясняться действием культурной (и субкультурной) - здесь знаково-языковой - парадигматики. Выход из нее или ее (осознанное) приятие - дело культурного (и субкультурного) самоопределения. | ||

| (23) - Весьма показателен факт практически одновременного и независимого привлечения Хомским и Щедровицким метафоры марсианина для семантико-лингвистического моделирования задачи описания/представления другого мира (см. Щедровицкий Г.П. "Знак и деятельность". Кн.1. М.: Изд. "Восточная литература" РАН, 2005, см. В.П.Литвинов "Гуманитарная философия Г.П.Щедровицкого", М.: ННФ "Институт развития им.Г.П.Щедровицкого", 2008, с.171). | ||

| (24) - Речение мысли есть, пожалуй, основное философско-методологическое усилие, вершающее "внутреннюю" работу мысли. | ||

| (25) - Акцентируя предлог "о", я тем самым обращаюсь к философской традиции, обозначаемой приставкой "мета-". | ||

| (26) - С идеей горизонта сопряжен факт позиции и, соответственно, точки зрения как смысло-различительной возможности и способности. | ||

| (27) - С воспроизводственной и нормативно-культурной точек зрения. | ||

| (28)

- С теоретико-деятельностной

и теоретико-мыслительной точек зрения. В этой и предыдущей сносках перечислены методологические подходы, в свое время разработанные в ММК. |

||

| (29) - Таковое признание приходит исторически, т.е. надсубъективно, имперсонально. При этом, конечно, непрерывно творится живыми, действующими людьми. Но в культурно-историческом метаплане "субъектами" и "персонами" признания выступает все тот же обезличенный и деиндивидуализированный язык и знак. | ||

| (30) - А равно субкультуры, предмета деятельности, профессиональной области, социального или культурного института. | ||

| (31) - Щедровицкий Г.П. Философия у нас есть // Философия, наука, методология // Москва 1997, с.17. | ||

| (32) - Щедровицкий Г.П. Философия у нас есть // Философия, наука, методология // Москва 1997, с.13. | ||

| (33) - м. также: Щедровицкий Г.П. О строении атрибутивного знания // Г.П. Щедровицкий. Избранные труды. М., 1995. | ||

| (34) - См. также: Щедровицкий Г.П. "Языковое мышление" и его анализ // http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/0. Щедровицкий Г.П. "Языковое мышление" и методы его исследования. - Автореферат кандидатской диссертации. М.: 1964 // http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/24 | ||

| (35) - См. также: Щедровицкий Г.П. "Языковое мышление" и его анализ // http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/0. | ||

| (36) - См. также: Щедровицкий Г.П. О возможных путях исследования мышления как деятельности (в соавторстве с Алексеевым Н.Г.) // Г.П. Щедровицкий. Избранные труды. М., 1995 // http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/1 |

|

|

||||||

|