| |

| вернуться в разделш | проектные и поисковые разработки | ||

| вернуться в разделш | к проекту смд-визуализации | ||

| смотри здесь: | Виталий Сааков "Теории Московского методологического кружка и проблематика визуализации знания" |

| Виталий Сааков "Задачи смд-визуализации: обслуживание методологической схематизации в мышлении, деятельности и коммуникации" | |

| Виталий Сааков "Схематизация в деятельности: методологические и методические аспекты" | |

| (1) тезисы, 2013-02-16 |

| Во-первых, представляется необходимым

и нелишним в который, и не последний, раз уяснить себе обстоятельства

неметодологической мысли и коммуникации. Многое, что мнится неметодологическим

коммуникантам как мысль, с точки зрения методологического мышления таковой

не является. Это не снобистская, а сугубо "профессиональная"

позиция. И здесь уяснение возможностей методологической схематизации за

границами методологии может опереться на аналогию с ситуацией педагогической:

дети мыслят или не мыслят? Глядя изнутри педагогики - конечно, да. Извне

- конечно, нет. Здесь есть, над чем подумать. Во-вторых. Графикации и визуализация, все шире и шире используемые в ЛЮБОЙ неметодологической коммуникации, могут служить как внешними проводниками и поводами для демонстрации методологической схематизации, так и собственно рабочими каналами. Поводов - пруд пруди, а с рабочими каналами множество вопросов. |

Например. Олег Алексеев и Андрей Волков

привлечены к мероприятию в Красноярске. Следовательно, облечены должным

статусом, и аудитория будет смотреть на них соответственно статусу. Все,

что ими будет рисоваться, будет оцениваться аудиторий также через данный

статус. Этот момент - к воспользованию внешних проводников схематизации

и поводов к ней. Как говорится, здесь любой повод хорош. Тем более, статус.

А как быть с рабочими каналами? Не построив их, ими не воспользуешься.

В границах методологического мышления основным каналом служила проблематизация.

Но вот почему-то стало хорошим тоном "щадящее отношение" к коммуниканту,

поэтому проблематизация, как правило, исключается из состава рабочих каналов.

Это еще можно понять в отсутствии коммуникативного статуса у "проблематизатора"

и "схематизатора", не говоря уже о том или ином его авторитете.

А уж если статус заведомо придан, да еще в загашнике имеется худой-бедный,

но некоторый авторитет, то не воспользоваться - несомненно грех. Так что,

в этом пункте львиная доля вопросов к реальному или ложному статусу методологии

(методолога), к заслуженному или самозваному ее (его) авторитету. |

В-третьих. Безусловно, методологические

средства, в т.ч. схематизация, весьма сложны. И объективно, и субъективно.

Осмыслять данное обстоятельство можно по-разному. Известно, что подавляющий

процент изделий японской бытовой техники не выходит на внешние рынки,

обращаясь на внутреннем. Причина - в их сложности для среднестатистического

западноевропейца. Он не дорос (и не дорастет) до соответствующих умений.

В этом смысле он как бы ребенок. Но вот японцев не печалит, что мир населен

"детьми", и странно было бы, если бы печалило. Так что, здесь

один большой вопрос - где "внутренний рынок" методологии? В-четвертых. (…) |

| обсуждение |

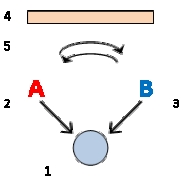

| ПРОСКУРНИН Да, правильно замечено, что "знак" действен только вместе со статусом его вносящего! Виталий, глянь, пжст, мою заметочку - мне интересны мнения коллег... Вот еще разок ссылка на мою заметку: http://ontology.mirtesen.ru/blog/43617972891/Shematizatsiya-znaka-po-B.F.-Porshnevu (смотри сноску (1))  Повторяю текст "словесной схемы" и делаю графическую схематизацию: - для всякого обозначаемого явления (денотата) - 1 - наличие не менее двух нетождественных, но свободно заменимых, т.е. эквивалентных, знаков или сколь угодно больших систем знаков - 2, 3 - их инвариант называется значением - 4 - их взаимная замена - объяснением (интерпретацией) - 5 |

СААКОВ ОК. Чтобы отнестись и к Поршневу, и к тебе, нужна некоторая позиция. Откуда и как судить? Попробую. Сначала к Поршневу. Не кажется ли тебе, что Поршнев вводит свою идею знака в уже развернутую действительность семиотики? Не знаю, по Пирсу, Моррису или еще по кому-то. Это как бы предвосхищение аргумента в логике. А как еще понимать термины "денотат", "знак", "системы знаков", "человеческая речь", "интерпретация", как не заранее развернутую действительность семиотики, облегчающую введение "феномена знака"? А если не про логику, а исторический филогенез, то он как бы сам себе противоречит. Ведь его интересуют не предпосылки появления знака, а само его явление. При этом предварение им введения "знака" семиотическими конструктами волей-неволей воспринимается именно как предпосылки (даже если убрать специальные термины и заменить их общими понятиями). Мы знаем, как это делал ГП и Лефевр. Может быть, это и мешает адекватно понять Поршнева? Если мой "наезд" на Поршнева не по делу, дай знать. Так и подберемся к твоей схематизации его знака ПРОСКУРНИН Какая разница, Пирс там, Фреге, Моррис или кто еще - важно, что Поршнев с очевидностью задает два разных знака, относимых к одному "денотату"... Мы же знаем, что такое денотат (он и в Африке денотат!) - так зачем делать вид, что мы не можем понимать его простую онтологизацию? |

Если почитать дальше - Поршнев сигналы

рассматривает связанными с "денотируемым", а именно знаки отрывает

от денотата, запрещая им даже статус его признака! Он специально говорит

об их искусственной природе и обязательной "двойности" (А и

В)! Его рассуждение вполне самодостаточно для того, чтобы можно было понимать,

что он сделал, и позволяет сравнивать оба представления, обнаруживая и

там, и там отсутствие необходимых вещей... Лично для меня схема была полностью

ОЧЕВИДНА - и, с моей точки зрения, нет необходимости заморачиваться в

каких-то изысках по поводу затеоретизированных построений... СААКОВ Да, не суть - Моррис или Фреге... Но я бы хотел при этом видеть у Поршнева реконструкцию явления и феномена, а не столько догадку о множественности означаемых. А ты напрямую связываешь ее со схемой ММК, лежащей в основе конфигуратора? А кстати, "знак оторванный от денотата" есть знак особого рода - автонимный, он-то на фига в коммуникации? да еще у "питекантропов"? объясни ПРОСКУРНИН Виталий, не "у питекантропа", а у человека! это очень важно! И смотреть на эту схему нужно как на ставшую, а не "генетическую" - и тут же не со мной спор, а с Поршневым, я просто зафиксировал то, что говорится впрямую, чего никто не делал... и жду не похвал или несогласий, а продуктивных размышлений, чего тоже раньше по каким-то причинам не было... |

| Мой друг (патентный поверенный и сосед,

который "Атр. стр-ми" пользуется как Бибилей) только что сказал

мне, что эта схемка вульгарная и сциентистская, а я ему сказал: ну и что?

важно, что теперь есть 2 схемы, и их можно сопоставлять! за сх. Поршнева лежит большая, если так можно сказать, дискуссионная глубина, поскольку у нас теперь есть эти 2 схемы... да, и я не понимаю твою интерпретацию "автонимности" - знак всегда (!) оторван от денотата: так, я всегда различаю себя и имя меня же...))) |

СААКОВ Повторю свой вопрос. Ты говоришь, что теперь есть две схемы - ГП и Поршнева. Если про схему ГП, то ты имеешь в виду схему из статьи про конфигуратор (http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/51)?  |

Эта схема лишь весьма опосредовано (!) может рассматриваться в семиотической традиции "знак - денотат" (поскольку она эпистемологическая). Но в ней прямо указывается на "множественность". |

| (2) продолжение заметок, 2013-02-24 |

| Василий Костырко в рецензии на книгу

Дерека Бикертона "Язык Адама": <Первоначально сферой исследований Бикертона были пиджины и креольские языки. Первые возникают в местах многоязычных контактов как языки-посредники. Их отличительным свойством является отсутствие приставок, суффиксов, окончаний, согласования, временных форм глагола, закрепленного способа выражения того, кто/что является объектом действия. |

Примером высказывания на таком языке-посреднике

может послужить фраза на кяхтинском (русско-китайском пиджине) - "Моя

твоя понимай нету". Думается, перевода она не требует. Креольский язык возникает, когда пиджин, второй язык для взрослых, становится первым родным языком для детей.> http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Moya-tvoya-ponimaj-netu-ili-Pochemu-tak-vazhno-opravdyvat-doverie |

Если методологическую схематизацию условно и временно представить как "язык" (в прямом лингвистическом понимании), то можно воспользоваться конструкцией "национальный язык (1, 2, 3) - язык пиджин - креольский язык - национальный язык (4, 5, 6)". |

| обсуждение |

| ДАНИЛОВА А если предположить, что те схемы 60-х, которые мы сейчас считаем классическими, представляют собой пример пиджин? По ситуации появления ведь очень похоже. А затем в некоторых местах складывались и зоны креольского. |

СААКОВ Да, стоит предположить. При этом помним и следуем положению о двух действительностях и ситуациях использования средств методологической схематизации: мышления и коммуникации-понимания. Первое представляется более простым. И на самом деле, в конструкции "язык-А" > "язык-посредник" > "язык-Б" все языки могут быть представлены в материале графических знаков. А именно, "методологическая (классическая) схема" > "выражение ее смысла в блок-схемной графике" > "понимание смысла в предметно-профессиональной блок-схеме". Думаю, многие из нас несут на себе подобный опыт. Например, я часто прибегаю к схемному языку-посреднику, выясняя у коммуниканта "стандарты" его интеллектуальных средств (задаваемых образованием, профессией, статусом…). |

И тогда в функции языка-посредника выступают

ФОРМЫ предметно-профессиональных схем (электротехника, механика, биология…).

Сложнее со вторым случаем - ситуацией понимания. Здесь первый крайний и средний члены конструкции схемно-графические, а третий крайний - собственно языковой. Проявляется это, как правило, в коммуникации с гуманитариями (считающими схемы излишним чудачеством, а то и вообще не приемлющими схематизацию). Здесь приходится выкручиваться, например, прокладывая путь схеме-посреднику через графические изображения категорий. |

| (3) продолжение заметок, 2013-02-25 |

| Василий Костырко пишет далее в рецензии

на книгу Дерека Бикертона "Язык Адама": <Одной команде в системах коммуникации животных соответствует один знак. И его нельзя уподобить слову, потому что он не предполагает существование в мозгу животного мысленной репрезентации объекта или ситуации. К примеру, в случае сигнала "опасность снизу" "значением" символа является не понятие змеи, которому временно соответствует некий наличный член этого класса, а немедленный подъем на дерево.> http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Moya-tvoya-ponimaj-netu-ili-Pochemu-tak-vazhno-opravdyvat-doverie |

Здесь можно вновь вернуться к схеме знака

по Поршневу. У Д.Бикертона также два знака для одного означаемого. Различие

же в назначении двойного количества. Напомню, у Поршнева два знака предполагают

(и обеспечивают?) возможность (и необходимость?) интерпретации. Интерпретация

вполне есть условие для становления определенных зачатков интеллектуальных

функций вроде "понимания" и, следовательно, человеческого языка

(коммуникации). |

У Д.Бикертона (в моем понимании Костырского изложения) один знак, будучи более абстрактным, выступает в функции "понятия", другой, будучи более конкретным, в функции "регулятива действия". Сдается мне, что это ближе к ММК-версии знака, нежели у Поршнева. Схема Бикертона открывает для прачеловека путь к мышлению. А схема Поршнева - различным теориям сознания, объясняющим происхождение языка. |

| обсуждение |

| ПРОСКУРНИН Виталий, я этого Бикертона пока не читал, нужно будет обязательно глянуть, но хотел бы обратить твое внимание, что Поршнев, в своем желании противопоставить животное и человека, перестарался с намерением полностью "оторвать" "знак" (в его понимании) от "денотата" - я пока не вижу, за счет чего же он будет соотносить хоть один, хоть второй знак с "денотатом"? Я пока не дочитал, где бы можно было заметить хотя бы намек на то, что у ГП заложено как "интенции". |

И у Поршнева "значение" вложено

в интерпретации, что тоже удерживает его очевидную оторванность от "денотата",

оставляя открытым вопрос "захвата" его "знаками" его

же "денотата". И что - теперь остается только вводить пресловутое "отражение", чтобы оправдывать "попадание" в сознание "денотатов"? Напоминаю - еще не дочитал, чтобы что-то внятное здесь сказать.) Если у тебя нет книги Поршнева - могу выслать. http://www.psylib.ukrweb.net/books/porsh01/index.htm |

СААКОВ Да, отсутствие в структуре знака интенциональных отношений или же очистка знака от них бесповоротно приводит понимание семиотики и ее значение для коммуникации к трактовке в духе физикализма и механицизма. Другой крен - феноменология, где интенция лежит в основе коммуникативной и семиотической активности. Правда, есть здесь просвет в виде В.П.Литвинова |

| (4) поводы к продолжению заметок, 2013-03-01 |

| Валерий ПРОСКУРНИН пишет в FB 2013-02-27: Внимание - ВИЗУАЛИЗАЦИЯ! Первая переводная книга в СССР - 1971 года. Пользуйтесь на здоровье! У. Боумен. Графическое представление информации. 1971 / files.mail.ru/1BD3A3E48642430BBEA7212F3598C147 |

ДАНИЛОВА: Спасибо! А Визуального мышления Арнхейма у тебя нет? Тоже классика темы | Петр КОРОЛЕВ: Отличная книга. У Кандинского в Берлине вышла также неплохая книга на эту тему.{Punkt und Linie zu Flache. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente, Munch., 1926. (на рус. яз. в кн.: Кандинский В. Точка и линия на плоскости. - СПб.: Азбука-классика, 2005. - С. 63-232. Перевод с немецкого Елены Козиной)} |

| обсуждение |

| СААКОВ Про Кандинского, Арнхейма - это супер. Но, друзья мои, объясните мне, дураку, какая здесь связь с технологиями мышления в части схематизации и вообще графического языка СМД-подхода? За 15 лет до выхода в Мюнхене книги Кандинского у нас в России была предпринята попытка создания "Симбулария". Открывался он статьей "Точка". Статья растянулась на 600 стр. и конца ей видно не было. Это самое лучшее свидетельство непереводимости базовых, фундаментальных "языков". А правильнее сказать - свидетельство ортогональности операционных систем культуры. Можно также помянуть цвето-звуковые опыты Скрябина и еще что-то вспомнить. Все эти заходы на визуализацию - антитехнологии мышления. Если не отсутствие мышления как такового. ПРОСКУРНИН Виталий, какая-то правда в твоих словах есть, но... Мне все же представляется, что нужно среди всех этих способов визулистики отсеивать то, что нужно для "архива" операционных систем, а не просто некой простой "графистики"... думаю, что сами идеи "выразительности" и "изобразительности", если они выносят операции, относятся именно к мышлению... да, в графике, наверное, мысль застывает, ну и что? |

Мы же всегда графику или двигаем, или подрисовываем

к поначалу зарисованному, потом переходим к другому "изображению"

- это всё - СЛЕД мыслительных форм, насколько их удалось выразить в стремлении

к чистоте... Именно графикация есть ход к фиксации движения ЧИСТЫХ форм, т.е. собственно мышления... а учится нужно на всем богатом материале - откровенно завидую тому, кто сможет это всё брать и перерабатывать! СААКОВ Валерий, всегда есь вилка: или заострить или закруглить. Сдается мне, что ты закругляешь. Ведь смотри, что происходит в мире - лень к мышлению. И всякая визуалистика обслуживает эту лень Я и сам грешен - круглил в своей статье "Теории московского методологического кружка и проблематика визуализации знания", выделяя три стратегии визуализации (не вообще, а знания) ПРОСКУРНИН Ну, это ты загибаешь! прям - "всякая"! даже простые, казалось бы построения, сопровождающие решение пространственной геометрической задачки, фиксируют движение мысли... а если тебе дают отдельные элементы для работы в более сложных случаях - то это лишь дело личной способности ими пользоваться... |

Если посмотришь книгу, которую я выложил,

то там даже не столько картинки, сколько разнообразие типов схематики

УЖЕ имеет огромное значение, а картинки - это лишь те примеры, которые

были у автора, но - личная способность воспользоваться ПРИЕМОМ не приводит

к повторению картинки в конкретном "моем случае", иначе - да,

мышление останется закрытым, не вынесенным, даже для себя... СААКОВ Я бы не стал графический язык геометрии (и другие аналоги) относить к области визуалистики. Я не дока в этой мировой "отрасли" и ее направлениях, но то, что вижу в качестве примеров в группе ТМ, только укрепляет меня в предположении, что задача визуалистики - выражение и изображение СМЫСЛА. Дело это незряшное, но далеко не всегда имеет отношение к мысли. А книгу посмотрю обязательно. Кстати, а схемотехнику тоже относить к визуалистике? Вопрос, как говорится, с подвохом ПРОСКУРНИН Да какая разница, куда относить - нужно брать и осваивать, вытаскивать приемы, выкладывать их для освоения другими... Нужно исходить из предположения, что писавшие эти книги авторы были ДАЛЕКО НЕ ДУРАКИ! |

| А чем плохо, если мы схематизируем смысл?

если хорошо это делаем - это же сразу становится как минимум материалом

для следующих шагов - из коммуникации (УЖЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ схемой смысла

- т.е. первично предметизованной для всех участников!) будем поднимать

до... или даже выше...))) СААКОВ Ну, если так и будет - я двумя руками "за". Но так как мы постимся в группе ТМ, обращу твое внимание на ма-а-а-ленькую, но важную норму, работавшую в ОДИ. Докладчик-методолог или методологизированный особо отмечал: "я сейчас двигаюсь в смыслах" (т.е., предупреждал, чтобы не выискивали в них мысли). Что хочу сказать: чаще всего приходится от смыслов ПЕРЕХОДИТЬ к мысли. Но и бывает, что смысл "ДОРАСТАЕТ" до мысли. Но это, буду заострять, не благодаря визуализации, а благодаря смене операторик, в т.ч. существующих в материале графических знаков ЗАПОТОЧНЫЙ Условие видимости - наличие света. Кто "светотехникой" занимается? ПРОСКУРНИН Отлично! Я помню фразу, кажется, из текста ГП по "схематизации, объективации, онтологизации", где он говорит, что "мы сперва зарисовываем смысл", но что-то не вспоминаю такого объявления: а теперь "я меняю операторику" и "буду выдавать на гора свое сокровенное мышление"...))) |

СААКОВ Я опять же голосую "за" - за выращивание мысли из смысла. Зачем меня убеждать в моих же собственных убеждениях? Я спросил выше: из каких соображений приводимые примеры визуализации ставятся в связь с технологиями мышления? И дальше говорю простую вещь: в 999 случаях из 1000 смысл не перерастает в мысль и не должен (Коллингвуд). Может быть в приводимых примерах как раз имеется этот "счастливый случай", а я в упор его не вижу? М.б. Евгений про это как про условия видимости? Есть предложение: следовать фундаментальному различению изображения и выражения. Все варианты визуалистики могут быть разведены по этим основаниям. Представляется, что "выраженческая" визуализация может быть поставлена в связь с технологиями мышления, опирающимися на "графику". И внимания должна заслуживать именно эта связь, а не та или иная визуалистика (которая должна браться как понятие, а не как таковая) ЗАПОТОЧНЫЙ Видеть в контексте мыследеятельности - это одно (это практически "знать" т.е. видеть не видимое), а выставлять свет на сцене театра так, чтобы декорации, бутафория и грим воспринимались визуально, как спектакль, как подобие настоящего, это другое. |

СААКОВ Евгений, я намерен считать, что твой пост - это ход к понятию визуализации-визуалистики. Думается, что визуалистика выступает как "техника освещения" (прояснения, выяснения, пояснения и т.п.) при "дефектах зрения" и в "сумеречных обстоятельствах". Визуализация - это скорее к созданию самих средств видения, онтологического или организационного (см. схемы ММК). Они, средства, служат введению КОНСТРУИРУЕМЫХ объектов. Постольку эти средства выразительные, а не изобразительные (или описательные) ЗАПОТОЧНЫЙ Видеть конструируемые объекты, в этом смысле - "знать что следует делать" и видение, в этом случае, скорее, не выражение, а замещение мысле-деятельностью еще не сконструированного объекта, который впоследствии станет, например, организацией или организованностью...морфологию которой можно далее описывать сколько угодно, выискивая разные интересные ракурсы и выставляя свет. Я склонен рассматривать, как важные, обе визуальные установки - все-таки, некоторые визуальные эффекты помогают обнаруживать полезный фактаж, который, впрочем, без МД - просто, отражение в сознании, (призрак). |

| Ведь, деятельность системна, а не процессуальна

и, поэтому, всегда должна быть представлена целиком, в любой момент своего

протекания - а как же эту целостность видеть? - здесь нужна заместительная

МД визуалистика (или в твоем термине "выразительная" или "осветительная") СААКОВ Нельзя заместить то, чего нет. Поэтому я за функцию выражения. А выражение пусто без воображения. Поэтому визуализация в отличие от визуалистики впервые выражает воображаемое. А в упрек визуалистике добавил бы: она угнетает и глушит воображение. Визуализация же в установке на технологии мышления раскрывает воображение (= мыслительное представление, полагание). Поэтому следует заниматься не инвентаризацией значков и знаков визуалистики, а анализом средств выражения в схематизации ММК. Вроде бы, к этому уже намедни подступались - проговаривали значение ортогональности ДАНИЛОВА Виталий, я согласна с тем, что Вы ставите важную проблему. Даже 2, наверное: вопрос о месте/функции смыслообразования в мышлении и вопрос о различиях схематизации и визуализации (как различных средств мыследеятельности, добавила бы я). этапы. Кстати, ко всем важным различениям, на которых Вы настаиваете, я бы добавила еще одно - различение воображения и конструктивного мышления |

Но при этом я хочу напомнить всем участникам

дискуссии, что тема следующей школы по технологиям мышления - СМЫСЛ. И

если мы не сводим мышление к "чистому мышлению" из схемы МД,

то смысл вроде бы вполне может рассматриваться как организованность мышления.

Хотя "цикл жизни смысла" явно включает немыслительные ЗУБАРЕВА А если взять "визуализацию" как построение знания ( по схеме Знания). И начать выделять средства с помощью которого мы строим это знание и средства которые будет в самом Знании? ДАНИЛОВА Как я понимаю, Сааков и Марача двигаются как раз в эту сторону. А я не уверена, что в создании визуальных образов, которые будут служить, например, опорой для понимания и удержания целостности, всегда необходимо нормировать "дельта" и "лямбда". СААКОВ к постам Юлии и Веры. До сих пор в разговоре под ногами неявно подразумевалась семиотика (так я полагал). Теперь возникла эпистемология. В данном случае считаю это незаконным. Алгебраические формулы будем относить к средствам визуализации? Я уже задавал вопрос Проскурнину по поводу инженерной схемотехники, он уклонился от ответа. |

Если в обоих случаях, и прежде всего в

первом, давать утвердительный ответ, то впереди нас ждет чудовищная мешанина.

И кому это надо? Готов допустить возможность СМД-визуализации, стоящей на основаниях эпистемологии (благо тут и наработок немерено). Тогда и различение воображения и конструктивного мышления сгодится. И схема знака, и схема знания также. Также полагаю, что в FB-формате я попостился с вами как раз в том объеме, когда дальнейшее будет способствовать не столько приращению смысла, сколько его испарению ЗАПОТОЧНЫЙ Смею допустить, что смысл и визуализация связанны между собой СМД-визуалистикой, как конструируемой системой средств видения. Если нет смыслообразования, то нет и вИдения, а есть только видЕния. Иначе говоря - видеть можно только то, что осмысленно, видеть - это значит: знаешь, ЧТО видишь, а также отдаешь себе отчет (знаешь и понимаешь), что видишь посредством чего-то или через что-то - т.е. фиксация того что видишь в знаке, изображении, отклонении стрелки индикатора, теоретической конструкции - спекулятивно |

| (5)

продолжение заметок к проекту системомыследеятельностной (смд) визуализации, 2013-03-05 - 06 |

| см. здесь: А.Неклесса

"Знать - значит понимать" / http://russ.ru/pole/Znat-znachit-ponimat

Если последовать за Александром Неклессой, то можно совместить направления СМД-визуализации с его четырьмя эпистемологическими и герменевтическими ситуациями: (а) рациональное, отчуждаемое от создателя - формальное, дисциплинарное знание; (б) рациональное, неотчуждаемое - экспертиза как персональное искусство; (в) нерациональное, отчуждаемое - объекты художественного творчества; (г) нерациональное и неотчуждаемое - мастерство, манифестацией которого является субъект сам по себе. Чтобы действительно совместить данные ситуации с направлениями визуализации именно как СМД-визуализации, требуется соответствующая их трактовка. |

Например, такая: - ситуация (а) уже получила свое визуальное оформление (и завершение) в схематизации ММК, напр. в виде схемы научного предмета, схемы знания, схемы категории и др., - ситуация (б) может быть связана с персонами ММК (Зинченко и его "Ремесло методолога", Громыко с его тягой к трансценденции и интересом к сознанию), - ситуация (в) определенно указывает на отдельные грани творчества Олега Игоревича, - ситуация (г) может истолковываться словами П.Щедровицкого: "Иррациональное - это другое рациональное" (с соответствующим переносом смысла на "неотчуждаемость" по А.Неклессе). |

В чем здесь может состоять задача СМД-визуализации?

Сначала предположу, что, СМД-визуализация -

это не что иное, как методологическая схематизация, но учитывающая специфику

понимания и мышления в четырех типах ситуации по А.Неклессе. Или, по-другому,

язык методологической схематизации, редуцированный к лексике данных ситуаций

и следующий особенностям перевода между ними. Тогда две основные задачи

СМД-визуализации видятся следующим образом: - обеспечение понимания между коммуникантами-представителями различных типов ситуаций (оспособление и осредствление их интеллектуальных функций представления и воображения), - усилия в сдвижке ситуаций от типа (г) к типу (а) как последовательности шагов от факта мастерства через артикуляцию и технологизацию к режиму трансляции. |

| обсуждение |

| ЗАПОТОЧНЫЙ " ...выноса средств методологической схематизации в пространство неметодологической коммуникации..." Возникает пара вопросов: 1. Что такое неметодологическая коммуникация, если в схеме МД средний слой - это сначала Мысле-, а затем - Коммуникация (в итоге мысле-Коммуникация), которая не может быть неметодологической и не мыслительной? 2. Визуализация как-то сопряжена с выносом схем СМД-методологии в пространство этой самой неметодологической коммуникации? 3. И если да, то остается предположить, что неметодологическая коммуникация, вобрав в себя методологические схемы, станет мысле-Коммуникацией? И, для того, чтобы это стало возможным нужны некие техники визуализации, как инициирующие понимание, рефлексию и выталкивание в слой мышления? СААКОВ 1. Схема мыследеятельности выражает не мир методологии, а мир с мыслью. Поэтому различать на ней методологическую и неметодологическую коммуникации впрямую некорректно. При этом, имея в виду проект СМД-визуализации, различать лучше ситуативно и ситуационно: есть методологические семинары (напр., на Мосфильмовской) и есть научные конференции (одновременно во множестве мест). |

2. Для нужд методологической работы (в

т.ч. коммуникации) нет нужды в визуализации. Для резкости, она вообще

нигде не нужна, кроме как в детсадике картинками на шкафчиках. Но т.к.

методология говорит не только сама с собой и, более того, не так часто

(или далеко не сразу) ей удается вывести разговор с другими на методологический

уровень (т.е., уровень, обеспеченный конструктивным и нормативным мышлением),

то требуется герменевтика вообще и визуальная в частности. "Проблема

перевода" в своей лингвистической постановке также должна иметься

в виду и разрешаться в опоре на средства СМД-визуализации. 3. В твоем третьем пункте содержится внутреннее противоречие, аналогично п.1. Замечу только про "инициацию". Помню, как взбесило ГП это слово на юбилейном Новоуткинском мероприятии (проходило в Собачьих ребрах). Поэтому я на всякий случай избегаю им пользоваться. Задачи СМД-визуалистики, как и всего исходящего из методологии - оснащать, оспособлять, осредствлять. Ответил или нет? А то, м.б., пора переходить к помощи СМД-визуалистики? |

Что добавил бы еще. Я привлек конструкцию

Неклессы с весьма определенным умыслом. Неклесса - не методолог (не в

обиду ему будет сказано). Следовательно, он выражается на "другом

языке". А схема мыследеятельности есть конструкция, произведенная

в методологии и для употребления в методологии же и в ее практиках (в

тех же играх). СМД-визуализация в этом смысле есть средство "перевода"

методологического в разговоре с "другими" на неметодологическое.

И тут у меня возникает вопрос. А как строить визуализированный перевод

с другого конца, неметодологического (профессионального, научного, конфессионального…)

к методологическому? Понятно, что никто этого делать не будет, но вопрос-то

интересный! СЕРГЕЙ ДИДКОВСКИЙ Схематизация используется как средство сдвижки не методологизированного к анализу его собственного мышления о деятельности. В этом смысле - это средство превращения обычной коммуникации в методологическую в границах обсуждаемого вопроса СААКОВ Да, со схематизацией разобрались. Но вот народом овладела мысль, что там, вне ММК визуализация есть своеобычный аналог схематизации. Доля (и м.б. немалая) правды в этом есть. Как и в том, что, как ни крути, методологическая схематизация пока остается внутренним языком СМД-методологии. А это не способствует ее триумфальному шествию |

| ДИДКОВСКИЙ Визуализация - материал для схематизации СААКОВ Согласен. И именно в том смысле, что методология должна говорить на СВОЕМ языке. При этом гипотетически можно допустить озабоченность методологии устройством понимания у "другой стороны". Помним слова ГП: мало говорить понятно, говорить нужно так, чтобы не понять было невозможно. И тогда здесь надо сообразить: во взаимодействии схематизации с визуализацией что есть из них форма, а что содержание. Ты определил визуализацию материалом. Возможно в одной из двух задач СМД-визуализации это именно так. А если к тому же предположить две стратегии "перевода" - с методологического на неметодологический и наоборот, то в "прямом переводе" несомненно, а в "обратном" скорее схематизация должна выступить материалом ЗАПОТОЧНЫЙ В общем, я сделал промежуточные выводы. 1. Не надо связывать схематизацию с визуализацией, поскольку схематизация относится к миру мыследеятельности, а визуализация к миру социальному, причем в его детсадовском варианте. |

2. Неметодологическая коммуникация - это

способ для оформления некоторого массового процесса, содержанием которого

являются процедуры признания, принятия необходимости обратиться к мысли-коммуникации,

а значит и к методологическому мышлению. А для такого принятия нужны визуальные

образы-знаки. 3. Стоит крепко подумать, зачем нужен это вынос схем, которые в неметодологической коммуникации становятся картинками и перестают быть схемами. ПЕТР КОРОЛЕВ Белые фигуры в схеме МД и черные фигуры (там же) обеспечивают разные задания; первые обеспечивают (чем только? - действительностью?) три пояса чистого мышления, мысль-коммуникации и мыследействования (то есть мыслительные задания), а черные - связывают эти слои (через понимание, рефлексию). Я занимаю ту или иную позицию и выстраиваю внутри определенной позиции свою линию поведения. Есть ли среди этого набора из 20 позиций та, которая наиболее подходила к задаче визуального/художественного производства/процесса? Или задача визуалистики может ставиться в других пространствах. Г.Козинцев применял термин "глубокий экран". Может, стоит перечитать Григория Козинцева? Технологии мышления и техники визуализации: первые (ТМ) по замыслу семинара выводятся из предыдущей темы Схемы и схематизация, а вторые (ТВ) - из чего? " Я предпочитаю чертежи разговорам. Черчение происходит быстрее и оставляет меньше места для лжи" (Ле Корбюзье) |

ДАНИЛОВА КОРОЛЕВУ Это про схематизацию или про визуализацию? КОРОЛЕВ У архитекторов это исходит из одного - проектируемого объекта (схема для калькуляций, образ для эстетики) ДАНИЛОВА В том смысле, что есть чертежи разных типов? Или один и тот же чертеж может по-разному использоваться? КОРОЛЕВ Нет, в смысле объект должен быть построен, и для этого чертеж-1, и победить в конкурсе - это чертеж-2 СААКОВ Королев привлек Корбюзье в качестве метафоры. И что ее обсуждать? КОРОЛЕВ Виталий конечно правильное замечание делает, но даже если подойти с вопросом как Вера, то и тут возможно развертывание темы ТМ, поскольку у метафоры как приводится в Вмкмпедии 4 "элемента" [В метафоре можно выделить 4 «элемента»: Категория или контекст, Объект внутри конкретной категории, Процесс, каким этот объект осуществляет функцию, Приложения этого процесса к реальным ситуациям, или пересечения с ними.] А это почти, что план, по которому, можно выйти на некоторый аспект обсуждения ТМ |

| СААКОВ Помимо "Википедии" есть громадье теорий метафоры, но мы же не про это. Если она, метафора, в т.ч. твоя, переносит в соответствии со своим назначением нас вместе с нашими проблемами схематизации и визуализации в область проектной графики, то это и надо обсуждать, а не модернизировать понятия. Кстати, Л.Щедровицкий, Пископпель и Дубровский в 70-е годы уже ставили проблему графического языка проектирования ДАНИЛОВА Я поэтому и вынесла эту фразу в отдельный пост, что считаю свидетельство Корбюзье заслуживающим внимания независимо от вашего контекста. СААКОВ Я это понимаю: контекст контексту рознь. СААКОВ КОРОЛЕВУ Комментарий к сообщению о Ле Корбюзье В середине ХХ в. и чуть позже британское конкурсы архитектуры запрещали использование цвета, перспективы, антуража и прочей ЛЖИ. Сегодня бал правит масс-культурный рендеринг. Визуалистика используется архитекторами для нагромождения лжи СААКОВ ЗАПОТОЧНОМУ Воспользуюсь отсутствием понимания в нашей коммуникации. И не важно, что и кто тому причиной. Итак, прибегаю к визуализации. Мы рассматриваем три варианта коммуникации: вариант (1) - методологическая коммуникация методологических персонажей; |

вариант (2) - неметодологическая коммуникация,

в которую предполагает включиться методологический персонаж; вариант (3) - неметодологическая коммуникация, в которую методологический персонаж включен актуально. Комментирую эту картинку. Вариант (1) к проекту СМД-визуализации как возможности выноса средств методологической схематизации в пространство неметодологической коммуникации непосредственного отношения не имеет. Вариант (2) дает возможность подготовиться к "прямому переводу" (см. у меня в личке переписку с Дидковским), т.е., к выносу средств методологической схематизации. Вариант (3) навязывает методологическому персонажу "обратный перевод". Я выше ставил этот вариант под сомнение, а зря. Он не просто интересен, скорее всего он ключевой. Теперь вопрос на понимание. В обмене суждениями между нами какой из вариантов коммуникации рассматривать как действительный? ЗАПОТОЧНЫЙ Третий. Таково, видимо, своеобразие текущего момента СААКОВ К сожалению, я не понял. Пока чуть в сторону. Для коммуникации существенно положение: смысл высказанный не тождественен смыслу воспринятому. Это - в т.ч. и один из краеугольных камней схемы мыследеятельности. Это - и проблематика "смысла и значения", как ее разрабатывал ГП. |

Теперь к непонятому МНОЙ смыслу. Картинка

с тремя вариантами коммуникации МНЕ тебя понять не помогает. Поэтому двинусь

дальше по пути визуализации. Вновь вопрос: а что может в данном случае

выступить зримой моделью-образом, проясняющей мне твой ответ? В свою очередь

поясню свой вопрос. У меня в голове стоят картины-образы участия ММК в

научных конференциях 60-х и 70-х годов прошлого века, внутренние и "открытые"

семинары ММК, игры, съезды-конгрессы-чтения… Таков модельный ряд, и в

него никак не вписывается мною твой ответ. Другими словами, я не могу

осмыслить ЗАПОТОЧНЫЙ Контекст, подразумеваемый мной. Что ОДИ, что нынешняя моя ситуация в том, что войдя в роль методологического персонажа, понимаешь, что коммуницировать приходится в ситуации, где этот персонаж для участников неметодологической коммуникации становится кем-то другим - радикалом, маргиналом, политиком, сектантом, сильно умным, опасным, демагогом, священной коровой... СААКОВ Что я наконец-то понял, так это то, что не донес картинку трех вариантов коммуникации. Иначе, если донес, твой ответ про 3-й вариант выглядит для меня так: ты вклиниваешься в чужие разговоры и пытаешься говорить на их же языке, поскольку вообразил себя методологическим персонажем, способным говорить с любыми "другими". |

| Но говорить с "другим", да еще

любым - это… Короче, это может потребовать надеть на себя схему МД и никак

не меньше (вот

у Королева в эту сторону). На тебя, естественно, смотрят как на идиота,

т.е. говорящего не на "общечеловеческом" языке, а на идиолекте.

Ты удовлетворен этим смыслом? ЗАПОТОЧНЫЙ Да СААКОВ Да… Значит, тобой в предыдущем сообщении обозначена тема "обратного перевода" - с языка Х на методологический язык (таково предположение). Ситуацию ты обрисовал весьма зримо. Язык не поворачивается пока назвать ее проблемной, но факт, что это ситуация определенного затруднения. А под какой-нибудь тип неклессовских ситуаций (см. начало) ее подвести можно? |

ДАНИЛОВА Общечеловеческого языка не существует, конечно. Но что за сложность в том, чтобы говорить на чужом языке? Это "морковка" из схемы обречена сидеть в своей половинке схемы МД и говорить только на том языке, который ей соответствует. А для человека нормально, по-моему, уметь говорить на нескольких языках, где методологический будет одним из. По меньшей мере кроме него у каждого из нас есть еще свой профессиональный. При этом - всегда! - мысль изреченная есть ложь. И надо прилагать усилия к тому, чтобы быть понятым. Особенно, когда говоришь с человеком, который по идее говорит на общем с тобой языке) СААКОВ Согласен с замечанием, что не только "общечеловеческий" следовало брать в кавычки, но и язык. Исправлюсь - "общечеловеческий язык". И вот теперь думаю, как поступать в написании (а равно в говорении). Например: язык математики и язык искусства. Что кавычить? При этом, надеюсь, мы прекрасно понимаем о чем идет речь (во всяком случае не об английском, русском, профессиональном...) |

ДАНИЛОВА А есть ли содержание у таких обобщений как язык математики и язык искусства? Язык алгебры явно отличается от языка геометрии, а язык живописи от языка музыки. Виталий, не кажется ли Вам, что простенькая матрица 2 на 2, предложенная Неклессой, слишком упрощает тему обсуждения? СААКОВ Хороший вопрос, подталкивает перейти от игры смыслами к содержанию - к тематике и проблематике развернувшегося разговора. Для ответа нужно некоторое время. |