| |

|

||

|

Виталий

СААКОВ |

| вернуться в разделш | Пространственное развитие: схематизирование, сценирование и планирование территорий деятельности | ||

| содержание разделаш | Заметки к теме пространственного развития и городской среды 2020) | ||

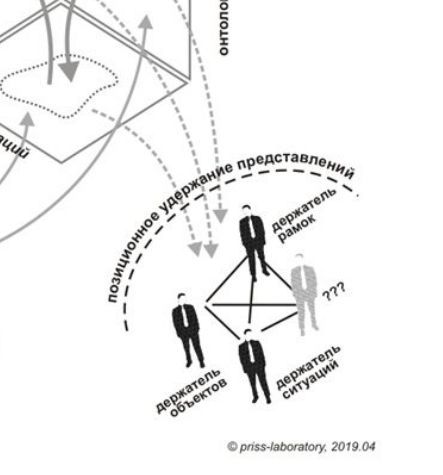

| (3.1) | К диспозиции обсуждения проблематики городской среды и пространственного развития: позиция "держатель рамок" |

| 2020-02-06 | Обсуждение предыдущей заметки-2.3

завершилось призывом к обозначению позиций, как необходимому условию любого

дела вообще и дискуссии по теме городской среды и пространственного развития

в частности (я мог бы как лицо заинтересованное сказать: в особенности).

К частности относится также предложенный жанр обсуждения - эпистемологический.

Образно говоря, санитарно-эпидемиологический. К нему подталкивает беспонятийное

использование тех слов (в речах) и тех терминов (в текстах), которые я

вынес в название. Таковое использование приобрело в РФ тотальный характер.

В связи с этим два радикальных вывода. Первый. Городская среда и пространственное

развитие в любой своей практической или теоретической форме для РФ бесповоротно

(или надолго?) закрыты. Не смертельно, сотни лет Россия без них обходилась.

К тому же автаркия как антипод пространственного развития всегда проступала

в ее идеалах. Второй. Современные цивилизационные процессы в силу их трансграничности

сделают в конце концов свое главное дело - обеспечат, говоря СМД-языком,

трансляцию норм культуры. Конечно, массовой. А на какой основывается городская

среда? На высокой? Так что, если о некоторых областях эпистемологически - о тех же ГС и ПР, то сложно обойтись без должного пафоса. Общепринятый язык относит и городскую среду, и пространтсвенное развитие к категории вещи. Это отнесение еще терпимо в отношении городской среды, но недопустимо в отношении пространственного развития (действительно, не смотря на заклинание пространственного развития деятельностью, напр., в одноименной FB-группе, речь всегда идет о вещах, как то, о системах расселения, территориальных схемах, агломерациях…). А на СМД-языке и городскую среду следует отнести к деятельности - к деятельности средообразования. Что из этого следует? Важное эпистемологическое обстоятельство - "вещи есть сгустки деятельности" (О.И.Генисаретский). Процессы деятельности в отличие от ее вещей-сгустков зримы только СМД-эпистемологически. При этом и городская среда, и пространственное развитие по умолчанию предполагают изменение "к лучшему" (пока не важно, в чьей и какой шкале оценок). Чтобы сие имело место, языку и зрению следует ставить акцент на "изменение". СМД-эпистемология данное обстоятельство выражает положением "ядро-рамка": акцентирует рамка, акцентируется ядро. Итак, если требуется акцентировать в ядре (в "объекте") именно изменения - и, главное, "к лучшему", - то нет другого способа, как назначить соответствующую рамку. Имеет место также разворот, безусловно сопряженный с первым: акцент на сохранении "лучшего". Следовательно, на исключении изменений собственно "в лучшем" с внесением изменений в механизмы, угрожающие этому "лучшему". Исходя из этих соображений, рамками, акцентирующими оба разворота, мной назначаются "платформа" и "уклад". Далее от меня требуется только удержание данных рамок. Как говорится, с богом... |

| см. также на | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3164490106928939&id=100001039424801 |

| комменатрии |

| Пётр Капустин | Вы полагаете, что городская среда - это то, что в принципе может быть снято и освоено средствами СМД? Вот у меня большие в этом сомнения. Даже и через идею жизнедеятельности городская среда осмыслена как оппозиция всему схватываемому. Поначалу это были рационалистическая архитектура, дизайн и градостроительство, но красота идеи позволяет сохранять за ней свободу не укладываться ни в какие вообще парадигмы, жить на руинах и фрагментах парадигм. Разумеется, Вы правы в том, что так городскую среду уже никто, пожалуй, и не видит. Архитекторы и пр. сочли, что это то, чем они всегда, собственно, и занимались, только слово новое (что теперь происходит с пространственным развитием, если уже не произошло). Ублюдочные редукции поэтому неизбежны у них, как и этот бюрократический выкидыш: "комфортная городская среда". И кстати, культура в идею городской среды вложена очень высокая (Глазычев об этом вспоминал), это на поверхности народная, мещанская, повседневная, бытовая (что, кстати, тоже уже почти никто не понимает!). |

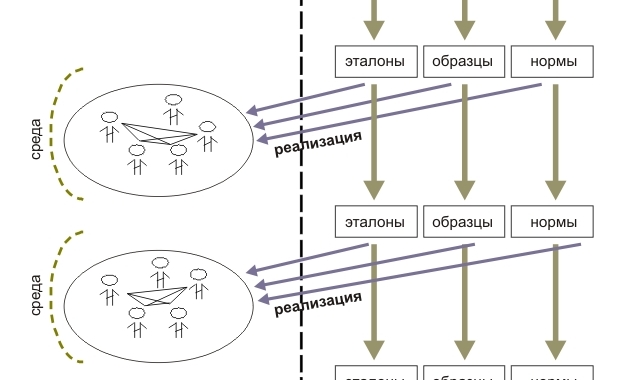

| Виталий Сааков | давайте разделим полагания

СМД и мои. На схеме трансляции культуры и воспроизводства деятельности

"среда" исключена из процессов нормирования: отношение "норма-реализация"

не охватывает ситуацию. И это еще не все, о чем говорит схема. Она говорит

о том, что "неучтенная" данным отношением "среда"

участвует в формировании ситуации. Что касается моих (доп)полаганий. Роль "среды" состоит не только в окружении ситуаций и даже не столько в нем, сколько в предоставлении исходного, "строительного материала" для реализации/воплощения транслируемых эталонов, норм и образцов тех или иных практик. А если вернуться к исходному сообщению (к заметке-1), то его тезис вроде бы "за" ваши мысли. Единственное: не стоит полагать "среду" вещью-в-себе (или бес- и за-предельными космосом и хаосом), иначе мы ни слова не сможем сказать о "строительном материале" ситуаций. А о нем мы обязаны говорить, иначе все намерения всяческих инстанций повисают в пустоте. И, кстати, о "высокой" культуре. Я не принижал, а только подчеркивал ее массовость: как-никак, "среда" - дело не индивидуальное)) |

||

среда

в сх. трансляции культуры и воспр. деятельности

|

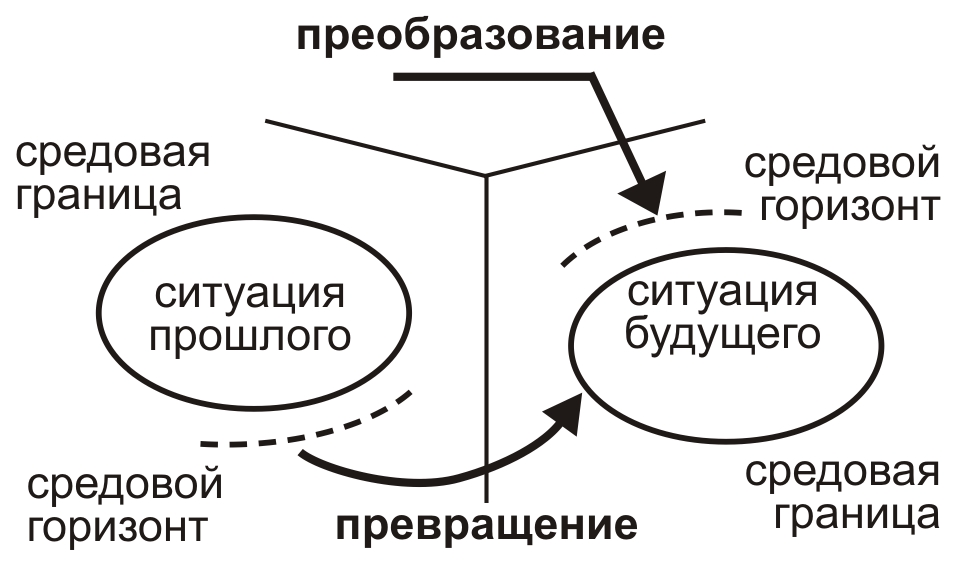

среда в схеме

шага в развитии

|

||

| Пётр Капустин | Нет, не вещь в себе. Но и не деятельность

и не жизнедеятельность. Средовой горизонт и граница звучит заманчиво,

но можно ли все это развернуть в операторике? |

| (3.2) | Позиция "держатель ситуации" |

| см. также на | https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3173766666001283&set=a.482041185173858&type=3 |

| (3.3) | Позиция "держатель объектов" |

| Сложившаяся в данном обсуждении последовательность

введения позиций накладывает определенные "обязательства" на

позицию "держателя объектов" со стороны предыдущих, призванных

удерживать значение задаваемых рамок и смысл оцениваемых ситуаций. Тем

не менее, заведомого порядка в назначении полной диспозиции быть не может.

Напомню, позицией "держателя рамок" предписывается "переворот" представлений о среде и пространственном развитии: в схематизме "рамка-ядро" они выступают рамками, а не ядрами. Другими словами, на них возлагается организационный, а вовсе не объектный смысл. Следовательно, это представления о средствах, и как таковые они должны быть противопоставлены ситуации, а не помещаться в нее прообразами исследуемых и/или проектируемых объектов. Со стороны позиции "держателя ситуации" для всей диспозиции рисуется онтологическая перспектива "судьбы" средообразования и пространственного развития. А поскольку оценка ситуации дело, как правило, тонкое и субъективное, то предписание "держателя ситуации" далеко неоднозначно. "Судьба" средообразования и пространственного развития связывается и с намеренными решениями по необходимой устойчивости процессов, порождаемых средообразованием и пространственным развитием, и с правомерными ожиданиями их допустимой изменчивости Как эти ранее заявленные требования (предписания) учитываются и согласовываются с позицией "держателя объектов"? А также в чем ее самостоятельность? Учет ею позиции "держателя рамок" состоит в упомянутом акценте "уклад-платформа", ставящемся на искомых объектах. Следовательно, одни из них будут производными преимущественно исследования (укладный акцент), другие преимущественно проектирования (платформенный акцент). Согласование позиции "держателя объектов" с позицией "держателя ситуации" состоит в замещении искомых объектов их макетами и моделями. Последние служат целям верификации и закрепления исследовательских и проектных результатов в управлении территориальными/городскими/средовыми процессами различного ранга и статуса как искомых объектов. А само предписание, исходящее от позиции "держателя объектов", заключается в использовании аналитики схематизируемых моделей и макетов в сценариях согласования "искусственного" (платформенный акцент) и "естественного" (укладный акцент) компонентов средообразования и пространственного развития. |

| см. также на | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3182319901812626&id=100001039424801 |

| читать дальше | "Локализация и масштабирование или связь и связывание обстоятельств различного рода" >>> |

|

|

||||||

|